Bukan kebetulan bahwa selama empat hari berturut-turut (29 - 31 Juli dan 1 Agustus 2019) harian Kompas menurunkan “Laporan Tematik” tentang perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak. Laporan dengan investigasi yang amat lengkap dan mendalam itu tampak menjadi dering peringatan kritis atas sengkarut yang dialami para tenaga kerja Indonesia (TKI) di beberapa negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan. Bukan hanya karena diperdagangkan secara sembunyi-sembunyi, tetapi juga tak jarang harus kehilangan nyawa tanpa identitas yang jelas.

Tragis, memang. Namun, seperti “barang rongsokan”, jasad para TKI yang tak terurus akan lenyap begitu saja tanpa jejak. Tak heran, kematian yang biasanya misterius itu hanya menyisakan duka dan luka bagi sanak keluarga yang kehilangan anak, kerabat atau teman dekat mereka. Syukurlah, bagi para TKI yang terutama berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), ada tim pengawal jenazah yang dengan rasa hormat mengurus prosesi pemulangan dan persemayamannya. Bahkan tak jarang tim yang dinamai Tim Pelayanan Kargo melakukan advokasi, baik secara litigasi (proses pengadilan) maupun non litigasi (sosial dan kultural), agar masalah perdagangan manusia dapat dengan segera dituntaskan.

Hanya sayangnya, meski sejumlah langkah untuk melawan perdagangan manusia telah dikerjakan, tetapi tetap saja tidak mudah menangani beragam masalah yang diakibatkan olehnya. Seolah-olah seperti menatap bintang-bintang statis di langit malam tak berbulan di suatu daerah topis, meski tampak begitu indah kerlap-kerlipnya, namun sesungguhnya mereka bergerak kalap terus-menerus didorong kian kemari oleh kekuatan medan gravitasi (Anderson, 2015). Demikianlah berkait dengan soal perdagangan manusia, jika dipandang dengan metode komparasi ala ilmu falak, maka akan tampaklah betapa anarkisnya hal dan masalah yang melingkupinya.

Beruntunglah anarkisme yang selalu berkecamuk, khususnya dalam konteks perlawanan terhadap perdagangan manusia, dapat dimanfaatkan dengan efektif dan operatif oleh para wartawan, sastrawan, atau pihak dan lembaga lain yang terkait. Tetapi khusus untuk sastrawan, anarkisme yang ditampilkan melalui beberapa karya mengenai perdagangan manusia terbukti mampu menjadi media perlawanan yang selalu dapat menghasilkan daya kekuatan yang kreatif dan imajinatif.

Salah satu contohnya adalah novel dari Nawal el Saadawi berjudul Perempuan di Titik 0 (YOI, 1989). Novel yang diterjemahkan dari judul berbahasa Inggris Women at Point Zero (1975) telah dicetak sampai sebelas kali pada tahun 2014 dan diterjemahkan pula dalam 22 bahasa yang lain. Itulah mengapa novel ini menjadi preferensi yang banyak dicari dan diminati karena masalah perdagangan manusia ternyata masih menjadi bahaya besar yang tak jarang diabaikan, bahkan dilupakan. Apalagi dengan menampilkan tokoh perempuan dari Arab yang bernama Firdaus (umumnya nama untuk laki-laki), bahaya itu persis seperti hukuman mati yang dijatuhkan pada tokoh nasional Jose Rizal di Filipina pada 30 Desember 1896.

Pada mulanya hukuman itu diberikan untuk memberikan efek jera bagi para pejuang nasional, terutama dalam konteks gerakan revolusioner. Bahkan jasadnya yang semula tidak akan dikembalikan ke keluarganya dan dikuburkan secara diam-diam, justru menjadikannya seorang martir nasional. Dengan kata lain, alih-alih memadamkan pemberontakan, apalagi cita-cita kemerdekaan bangsa Filipina, kematian dan kuburannya malah menjadi bahan bakar untuk mengobarkan imajinasi perlawanan antikolonial di sana.

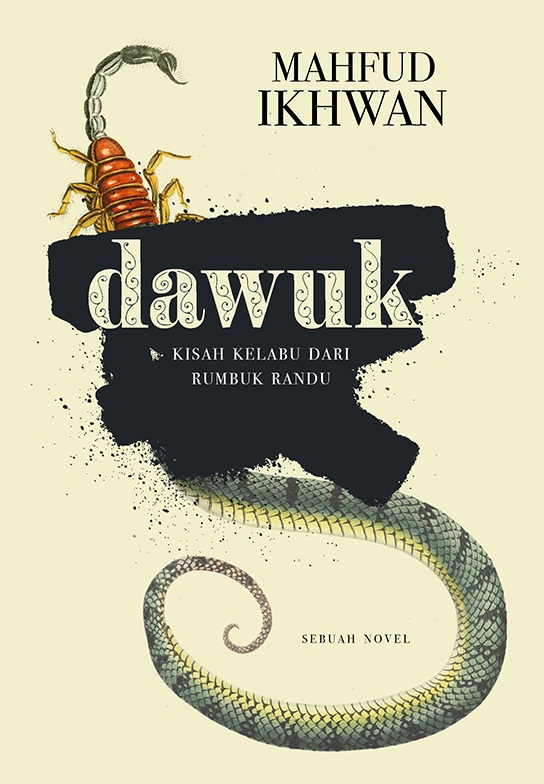

Bisa jadi novel Saadawi di atas jugalah yang telah membangkitkan perlawanan terhadap rezim militeristik Orde Baru yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun lamanya di Indonesia. Apalagi kehadiran novel-novel sejenis yang terbit pasca Reformasi 1998, seperti Dawuk (Mahfud Ikhwan, 2014), Puteri Komodo (Michael Yuda, 2017), dan Telembuk (Kedung Darma Romansha, 2017), telah menunjukkan bahwa soal perdagangan manusia belumlah terlalu dipandang “seanarkis” orang-orang komunis, fanatikus Muslim, bahkan kaum anarkis itu sendiri seperti Anarko Sindikalisme.

Maka tak heran jika novel-novel itu, yang juga menampilkan tokoh perempuan seperti Inayatun dalam novel Dawuk, selalu berupaya untuk mengusik, bahkan menggugah, apa yang selama ini dipandang biasa-biasa saja atau banal. Dengan demikian, melalui gaya sastra yang anarkis, novel-novel itu mampu menyejajarkan segala sesuatu yang berlainan waktu dan tempatnya agar masyarakat, khususnya para pembacanya, tidak lekas lupa untuk mengingat-ingat apa yang menjadi kepentingannya.

Melalui liputannya, yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional pada setiap tanggal 23 Juli, Kompas agaknya berupaya untuk memanfaatkan gaya sastra dari novel-novel yang mampu membangkitkan daya juang atau perlawanan seperti dipraktikkan oleh Jose Rizal. Perlawanan yang dikerjakan oleh anak-anak muda usia dan mampu membuat para orang tua atau yang dituakan merasa terusik akibat kemapanannya terganggu (Shiraishi, 2001). Bukankah masalah perdagangan manusia, terutama dari NTT, sebagian besar bermula dari budaya yang menempatkan penghormatan terhadap orang-orang yang dituakan secara berlebih-lebihan lewat simbol-simbol kekeluargaan seperti “Okomama” (kekerabatan, keakraban, dan persaudaraan)?

Ikuti tulisan menarik A. Windarto lainnya di sini.