"Medsos memang tak pernah menggantikan peran media yang terlembaga. Medsos akan menjadi entitas sendiri," kata Supriyanto Martosuwito dalam tanggapannnya menanggapi tanggapan saya.

Dalam hal ini tampaknya kami bersepakat. Saya ingin menambahkan penjelasan, medsos mengubah cara kita mengkonsumsi dan mengakses media, mempermudah distribusi. Media arus utama pun bisa memanfaatkan medsos.

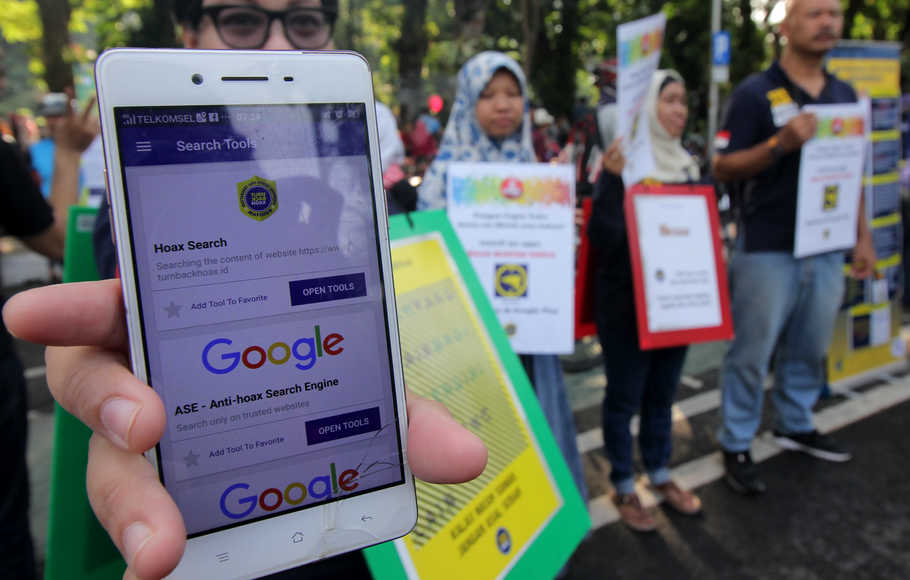

Tapi kemudahan-kemudahan itu ditumpangi penumpang gelap dan buruk: hoaks, misalnya. Tak pernah secepat sekarang berita bohong menyebar. Dan rezim hari ini, juga bersama media-media arus utama, telah bekerja melawannya. Tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa.

Medsos adalah penggiring opini yang dahsyat. Dan kerja-kerja politik memanfaatkannya benar. Oposisi dan rezim penguasa memanfaatkannya dengan berbagai cara.

Sebagian besar netizen ternyata mudah sekali digiring kesana kemari, apalagi yang memang dikerahkan, diorganisir. Di sinilah buzzer dan influenzer ambil peran dan tempat. Di tengah kerumuman, dan pekak teriakan (dalam bentuk tagar, misalnya) kerap kali logika mati.

Tradisi membaca koran (cara mendapatkan informasi yang dihasilkan kerja jurnalistik yang terjaga) berkembang lambat. Coba kita lihat pada 2008, total oplah harian berjumlah 7,49 juta.

Lalu tiap tahun meningkat, hingga puncaknya pada 2014, oplah mencapai 9,65 juta. Kita bulatkan 10 juta, deh. Lalu oplah turun.

Angka itu jauh dari standar Unesco satu koran dibaca 10 orang. Kita, 1 koran dibaca lebih dari 20 orang. Itu oplah dan rasio tertinggi yang perna dicapai. Catatan terakhir SPS, pada 2017, oplah koran di Indonesia tinggal 7 juta. Dan saya kira sekarang paling sekitar 5 juta. Taksiran pesimis tapi realistis.

Sementara itu pengguna internet meningkat. Mungkin sudah mencapai 200 juta, dan 80 persen mengaku mengakses berita lewat gawai. 160 juta orang mendapatkan informasi di internet.

Berita apa yang mereka baca? Apa saja yang ada di internet. Apakah meraka mau bayar? Tidak, karena merasa sudah bayar untuk paket kuota. Ada ketimpangan dan tabrakan logika antara industri telko (yang terus panen) dan industri pers (yang tak dapat apa-apa, kecuali iklan recehan, itu pun berebut juga dengan vlogger menjual prank dan talk show sensional).

Kesadaran untuk membayar produk pers yang baik inilah yang harus digedor dan dicari sistemnya. Beberapa media sudah mulai melakukannya. Saya berlangganan Tempo digital.

Internetisasi dan digitalisasi telah dan sedang mengubah banyak hal. Industri musik yang lebih dahulu tumbang. Tak ada lagi yang bias jual rilisan fisik hingga dua juta keping, tapi sumber penghasilan baru bagi musisi datang lewat platform Spotify, misalnya. Intinya, orang mau bayar untuk menikmati musik dengan cara baru. Dengan cara digital.

Film? Sedang berkemang dinamis mencari keseimbangan baru antara cara lama yang terus eksis (bioskop) dan OTT yang justru makin meluaskan pasar (Netflix, dll). Tapi industri film di Indonesia dalam beberapa tahun berkembang pesat, sebelum pandemi mengerem segalanya.

Dalam hidup ini praktik yang lancung hendaknya tak mematikan hasrat kita pada pencapaian hal-hal ideal. Dunia memang brengsek, tapi, dalam agama pun diingatkan "hendaklah ada segolongan kalian yang menyeru pada kebaikan'. Dalam jurnalisme dan industri pers juga begitu.

Supriyanto Martosuwito menulis: gagasan para pihak agar Presiden Jokowi menertibkan buzzer adalah absurd. Sama absurdnya melarang warga pemegang hape menyampaikan aspirasinya.

Di sini saya berbeda pendapat. Berbuat gaduh dan merusak (karena itu harus diatur dan ditertibkan) tidak sama dengan menyampaikan aspirasi (karena itu harus dijamin kebebasannya).

Mengatur atau menertibkan cara kita berperilaku di media sosial adalah keharusan. Sama sekali tidak absurd. Itu terkait banyak hal. Juga terkait upaya bersama merawat dan mengembangkan kemerdekaan dan kehidupan pers.

Merawat kebebasan pers dan mengembangkan kehidupan pers, adalah hasrat untuk menuju hal-hal yang semestinya memang begitu karena kita yakini baik. Himbauan para pihak agar pemerintah menertibkan buzzer harus dilihat dalam konteks itu.

Kecuali memang rezim (dan pendukungnya, dan buzzer-buzzernya) ini ingin meruntuhkan sendi-sendi demokarasi yang sehat (ingat, pers yang bebas adalah prasyarat berkembanganya demokrasi), menganggap kritik sebagai serangan, dan mengerahkan buzzer untuk mengaburkan kebusukan, bukannya menyadari ada yang melenceng dan mengembalikannya pada yang benar.(tamat)

Ikuti tulisan menarik Hasan Aspahani lainnya di sini.