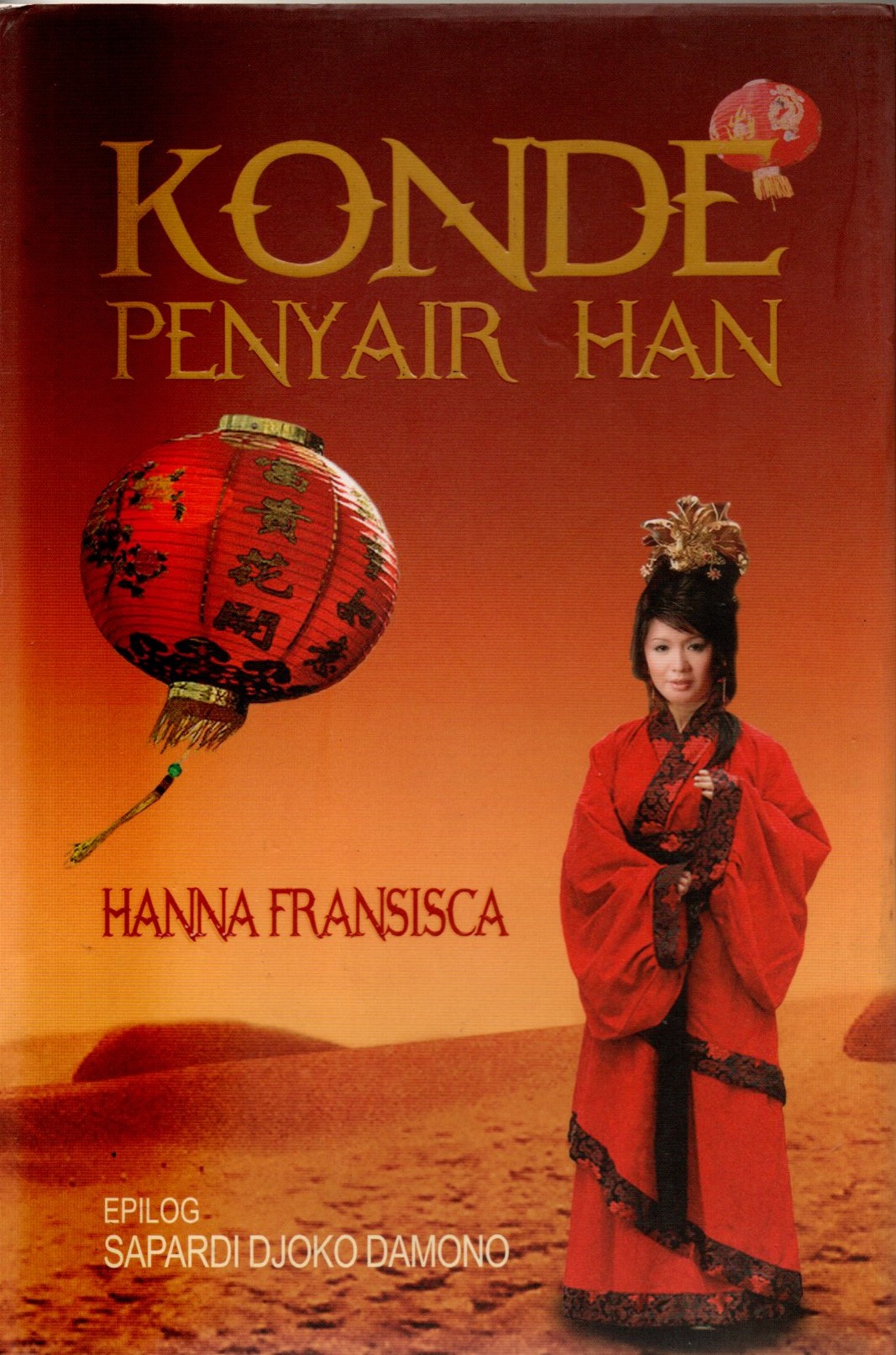

Judul: Konde Penyair Han

Penulis: Hanna Fransisca

Tahun Terbit: 2010

Penerbit: KataKita

Tebal: 141

ISBN: 978-979-3778-60-0

Saya awam terhadap puisi. Bahkan boleh dibilang tidak memahami puisi. Itulah sebabnya saya sangat jarang membaca puisi. Saya mengenal Chairil Anwar dan Rendra karena nama beliau muncul di buku mata pelajaran Bahasa Indonesia sejak SMP hingga SMA. Beberapa buku yang membahas kepenyairannya saya baca. Tapi puisi-puisi yang ditulisnya sangat jarang saya sentuh.

Saat saya melihat buku ini, saya tertarik untuk membelinya. Bukan karena saya ingin mempelajari puisi-puisinya. Tetapi saya ingin tahu tema-tema masalah tionghoa yang dikemasnya. Buku ini akan melengkapi pengetahuan saya tentang fiksi/sastra yang mengambil permasalahan tionghoa sebagai temanya. Setidaknya saya tahu apa yang diungkap oleh penulis puisi tentang tema tersebut. Jadi penelaahan saya terhadap buku ini hanyalah sebatas tentang persoalan-persoalan tionghoa yang muncul dalam karya-karya Hanna Fransisca.

Di jaket buku ini tertera identitas Hanna Fransisca (HF). Nama aslinya adalah Zhu Yong Xia. HF lahir pada tanggal 30 Mei 1979 di Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang ia menetap di Jakarta. Ia menulis puisi dan prosa. Tulisannya banyak dimuat di Kompas, Koran Tempo, Suara Merdeka, Malang Pos dan sejumlah majalah sosial lainnya. HF juga aktif di organisasi sosial dan profesi, termasuk Lions Club Jakarta.

Di bagian Pengantar HF membeberkan kisah hidupnya agak lebih detail. Ia mengaku besar di Singkawang sampai menyelesaikan jenjang SMP. Pendidikan formal HF memang hanya sampai SMP saja. Kemiskinanlah yang menyebabkan sekolahnya terhenti. Selanjutnya ia menjadi pelayan toko. Meski pendidikannya hanya tamat SMP, namun HF adalah seorang yang suka membaca buku. Terutama saat ia sudah di Jakarta untuk mengadu nasip. “Buku-buku itulah yang kelak secara ajaib membuka kotak pandora ‘ketidakberdayaan pada nasib’, yang membuat saya semakin serius dalam mempelajari hal-hal baru” (hal. 15). Buku-bukulah yang membuat kesadarannya tentang ketidak-adilan dan tentang masalah-masalah minoritas menjadi semakin kuat.

Dari data singkat tentang HF saya menduga bahwa ia adalah seorang penulis yang masa kecilnya miskin, namun kemudian menjadi seseorang yang berkecukupan secara ekonomi dan mempunyai pergaulan yang sangat luas. Melihat tempat lahirnya, saya menduga bahwa ia tidak hanya akan bicara tentang persoalan tionghoa di Jawa, tetapi juga persoalan tionghoa di luar Jawa, khususnya Kalimantan Barat.

Buku kumpulan puisi ini memuat 68 puisi karya HF. Saya menemukan setidaknya tema tentang stereotyping yang membuat terkoyaknya jatidiri, kemiskinan tionghoa Singkawang khususnya perempuan, kekerasan terhadap orang tionghoa dan upaya untuk mempertahankan budaya leluhur. Tema-tema tersebut adalah tema-tema yang berhubungan dengan persoalan orang tionghoa yang muncul di sajak-sajaknya. Karena HF adalah seorang tionghoa, maka ungkapan yang disampaikannnya mengambil posisi dari dalam.

Ia bicara tentang stereotyping yang senantiasa dihadapi oleh orang-orang tionghoa, khususnya perempuan. Stereotiping dihadapi oleh orang tionghoa bahkan di ruang kelas sekolah formal yang seharusnya mengajari moral (lihat “Di Sudut Bibirmu Ada Sebutir Nasi” hal. 22). Stereotiping seperti ini membuat orang tionghoa mengalami kebingungan identitas. Apakah mereka adalah bagian dari Ibu Pertiwi, atau sekadar orang yang hanya membuka toko untuk menumpang hidup saja? “Jiwaku terombang-ambing tarian gelombang/melambungkan aku tinggi di awang/hingga aku lelah bertanya,/‘Siapa aku sesungguhnya?’/” (Sang Naga hal. 34).

HF juga bicara tentang kemiskinan orang tionghoa di kota asalnya. Khususnya tentang para perempuannya. Dalam sajak “Kepada Adik” (hal. 40) HF menggambarkan betapa parahnya kemiskinan cina Singkawang. Hanya kangkung dan genjer yang menjadi menu yang tersedia setiap harinya. Dalam sajak “Amoi” (hal. 26) ia mengungkap betapa para perawan dipaksa untuk pergi menyongsong angin. Para perempuan Amoi ini hanya melihat Taiwan sebagai tempat yang memberi harapan (“Taiwan Di Kolam Mataku” hal 35). Dalam sajak “Perempuan Tanpa Bulu” HF mengungkap betapa rendahnya nilai seorang amoi (hal. 64).

Tentang kekerasan yang seringkali dihadapi oleh orang tionghoa HF mengungkapkan “Bayangkan sebuah kota yang dibakar/bahkan burung bisa terbang sedangkan aku pengap terkunci di dalam” (Air Mata Tanah Air). Lebih lanjut ia menulis “kuda-kuda bebas memadu birahi di padang sabana/ sedangkan aku terkunci di kamar dan diperkosa.” Sepertinya peristiwa 1998 begitu mendalam tergores di benaknya.

Kesadaran HF sebagai seseorang yang mengemban budaya leluhur, ia menuliskan tentang nilai-nilai berbakti kepada orangtua. Meski orangtua itu sudah lama mati (Di Depan Kubur Keluarga. hal. 61). Di sajak-sajak lainnya HF sering menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan budaya tionghoa, seperti naga, kilin hio dan sebagainya. Bahkan ia menulis sajak “Kue Bulan” (hal. 71) dan “Cap Go Meh” (hal. 77). 609

Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.