Setelah sukses dengan novel Ca Bau Kan (1999), Remy Sylado menulis kisah percintaan tiga zaman (zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan) bertajuk Kembng Jepun, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2003. Ini tentang kemegahan cinta yang tulen, yang pernah berakar, berantakan, tapi kembali menggaung karena nurani yang tidak pernah menyerah. Ia dipijak, dianiaya, diperkosa, dan dipaksa untuk mati, tapi tak pernah ia merasa kalah, tak pernah ia binasa.

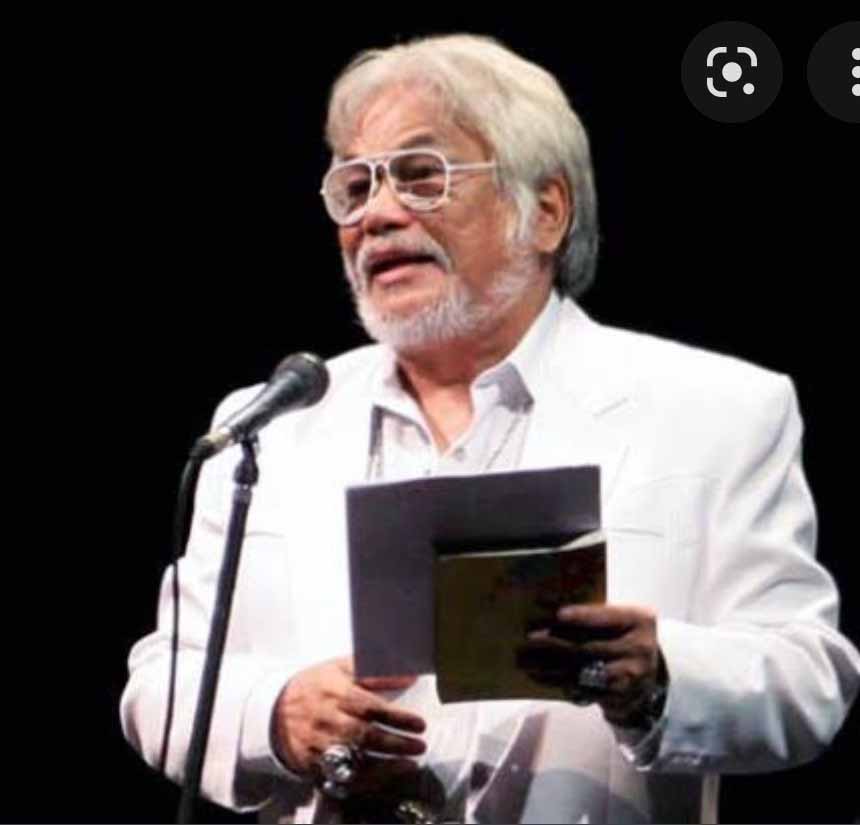

Sebagai seniman, Remy memang serba bisa. Ia biasa disebut sebagai penyair, novelis, cerpenis, dramawan, kritikus sastra, pemusik, penyanyi, penata rias, aktor, ilustrator, wartawan, dan dosen. Remy juga dikenal sebagai pelopor puisi mbeling. Benih “Gerakan Mbeling” dimulai pada 1971 ketika ia mementaskan drama berjudul Messiah II di Bandung. Namun istilah “mbeling” belum dideklarasikan pada saat itu. Baru pada 1972, ketika ia mementaskan drama berjudul “Genesis II”, istilah itu dipopulerkan. Gerakan ini dimaksudkan oleh Remy Sylado untuk mendobrak sikap rezim Orde Baru yang dianggap feodal dan munafik.

Selain itu, yang hendak didobrak Remy adalah pandangan estetika yang menyatakan bahwa bahasa puisi harus diatur dan dipilih-pilih sesuai dengan stilistika yang baku. Pandangan ini, menurut Remy, hanya akan menyebabkan kaum muda takut berkreasi secara bebas. Bagi gerakan puisi mbeling, bahasa puisi dapat saja diambil dari ungkapan sehari-hari, bahkan yang dianggap jorok sekalipun. Yang penting adalah apakah puisi yang tercipta dapat menggugah kesadaran masyarakat atau tidak, berfaedah bagi masyarakat atau tidak.

***

Novel Kembang Jepun ini bercerita tentang gadis kecil bernama Keke, asal Minahasa, Sulawesi Utara, yang dijual oleh kakaknya sendiri sejak usia delapan tahun kepada pemilik rumah geisha – Kotaro Takamura-- di Shinju, Surabaya. Untuk mengelabui “pasar”, nama Keke kemudian diubah menjadi Keiko.

Kelak wajah dan nama Keiko menyebabkan Keke harus menginjakkan kaki ke Jepang setelah saudara tua itu tunduk di bawah Sekutu. Padahal saat itu Keke dalam status pernikahan dengan Tjak Broto, seorang wartawan handal yang korannya dibredel pemerintah Hindia Belanda.

Selanjutnya diceritakanlah kesulitan hidup Keke setelah pulang dari Jepang sampai dia memilih kembali ke Minahasa karena melihat kenyataan suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan Sunda bernama Kurniasih.

Di tanah kelahirannya, Keke harus masuk lagi ke dalam perangkap harimau karena di sana juga sedang terjadi pemberontakan Permesta. Keke ditangkap dan disandera oleh pemberontak permesta karena dicurigai sebagai mata-mata pemerintah.

Akhirnya Keke hidup mengasingkan diri di hutan selama dua puluh lima tahun. Dia hidup menderita. Lalu cerita ditutup dengan bersatunya kembali Keke dan Tjak Broto pada usia yang sama-sama sudah tua. Selanjutnya Keke tua dan Tjak Broto tua hidup rukun di Surabaya.

***

Ditulis dengan sudut pandang orang pertama “saya”, sehingga seolah-olah dia sedang menceritakan pengalamannya sendiri. Cara ini biasa digunakan oleh pengarang untuk menghidupkan tokohnya. Begini Remy Sylado memulai kisahnya:

Saya geisha. Saya suka menjadi geisha, sebab geisha menyenangkan. Gei berarti seni, Sha berarti pribadi. Sejak usia sembilan tahun, saya memang dibina untuk menguasai seni. Saya pandai menyanyi, memainkan shamisen (alat petik tiga dawai khusus dimainkan geisha) dan taiko (sejnis genderang khusus dimainkan geisha), menuangkan teh dan sake (minuman keras sejenis air tape), memijat dan mengurut, serta menghibur dengan menyerahkan seluruh badan saya kepada semua lelaki yang datang pada saya di Shinju.

Tapi orang-orang di Surabaya pada 1930-40-an ketika saya tinggal di sebuah jalan raya kota itu, tak jauh dari Jembatan Merah yang waktu itu bernama Roode Brug No. 72, lebih biasa menyebut saya dan teman-teman saya di Shinju sebagai “kembang Jepun”. Dan Shinju tidak bisa melarang sebutan yang sudah terbiasa itu. Termasuk juga tidak bisa melarang orang yang lebih suka menyebut jalan raya itu sebagai “Jalan Kembang Jepun”.

Shinju, di luar kebiasaan adalah nama sebuah bangunan milik Kotaro Takamura, orang Jepang. Memang tak semua bangunan boleh dibilang rumah. Karena Shinju juga sebuah rumah, maka katakanlah, Shinju itu tempat tinggal. Namun, karena Shinju bukan semata-mata tempat tinggal melainkan juga tempat usaha, maka selanjutnya bilanglah Shinju itu sebuah ruko.

Di situ saya tinggal selama 11 tahun. Di situ juga saya melakukan kepandaian-kepandaian saya tersebut: menyanyi, memainkan musik, menuangkan minuman, memijat, dan membuka seluruh pakaian dan memberikan tubuh saya dinikmati oleh banyak lelaki.

Saya orang yang terakhir di Shinju. Saya bukan orang pertama di sini. Tapi adalah keinginan disertai keharusan, yang menyebabkan saya tahu seluruhnya tentang Shinju, tentang Kotaro Takamura, tentang Yoko, pendek kata semua, termasuk tentu saja Tjak Broto yang punya andil besar dalam batin saya untuk mengenal apa yang selama bertahun-tahun kabur, yakni cinta, dan Hiroshi Masakuni yang sebaliknya bertahun-tahun menekan saya dalam derita, keringat, dan darah.

Lalu Keke menceritakan kisah berdirinya Shinjo di Surabaya pada 1920 oleh Kotaro Takamura, model bangunannya, dan lain-lain. Juga bagaimana Kotaro Takamura melihat wanita seakan barang bernyawa saja. Belakangan Keke juga tahu bahwa selain Kotaro Takamura, banyak juga orang Belanda atau orang Indonesia yang memandang wanita lebih rendah dari pria.

***

Pada Bab Dua, dikisahkan keadaan sembilan tahun kemudian, 1929, ketika Shinju telah berubah menjadi rumah pelacuran biasa. Para geisha juga sudah menua. Tamu sudah mulai jarang. Kalau saja ada seorang tamu dari Surabaya atau kota lain di Jawa yang masuk ke Shinju, maka itu betul-betul tumben. Di masa sepi itu, datang tamu bernama Jantje ZFM, veteran perang bermata satu, asal Minahasa. Ia datang dengan membawa banyak uang. Kotaro Takamura cepat akrab dengannya. Apalagi Jantje puas dengan pelayanan Yoko, geisha senior di situ.

Kotaro Takamura mengeluh kepada Jantje bahwa sekarang dia kesulitan untuk mendatangkan perempuan muda dari Jepang. Bukan karena biayanya mahal, tetapi ada undang-undang baru yang melarang. Tapi bagi Jantje itu tidak sulit dan sekaligus peluang. Maka mereka sepakat untuk bekerja sama. Jantje akan membawa gadis-gadis dari Maliku, arah Selatan Manado, untuk dibawa ke Surabaya dengan harga tertentu yang harus dibayar Kotaro Takamura.

Orang-orang di desa Jantje segera tertarik dan percaya kepadanya, ketika ia berkata hendak membawa anak-anak gadis di bawah 9 tahun untuk disekolahkan di Jawa (Bab Tiga). Mereka cepat percaya karena, pertama, Jantje adalah bekas serdadu Belanda, dan orang Minahasa sangat menghormati serdadu di samping guru dan pendeta. Kedua, karena Jantje, walapun cacat mata, tetaplah dianggap saudara. Ketiga, pergi ke Jawa bagi mereka adalah impian. Salah satu dari anak gadis itu adalah Keke. “Dan Keke adalah saya sendiri,” kata Keke menceritakan. Saat itu umurnya baru 8 tahun. Mereka tiba di Surabaya pada hari kelima Januari 1930, setelah pelayaran kurang lebih satu bulan dari Manado lewat Makassar dengan menumpang kapal Bontekoe.

Sampai di Shinju, Kotaro Takamura melirik tajam pada keenam gadis cilik itu. Dia berbisik kepada Jantje.

“Lima,” sahut Jantje. “Yang paling ujung itu adik saya sendiri. Saya akan sekolahkan dia di Batavia.”

Tiba-tiba Kotaro Takamura terdiam dan menatap khusus kepada Keke. Ia tertarik dengan Keke. Ia meneliti beberapa bagian tubuh Keke. Dagunya, kakinya, dan lain-lain.

“Jadi hanya lima, Keke, adik saya, tidak termasuk,” kata Jantje.

“Tapi tiga di antaranya tidakm mulus. Sisa yang dua bisa diterima, tapi yang paling mulus itu adik Tuan,” kata Kotaro Takamura.

“Jadi sekarang bagaimana?” tanya Jantje.

“Saya hanya mau bayar untuk yang dua, terutama adik Tuan itu,” lata Kotaro Takamura.

“Lantas?” kata Jantje? “Tidak! Tidak bisa! Saya rugi. Obngkos kapal mereka dihitung dewasa, bukan setengah.

“Baik,” kata Kotaro Takamura. “Saya bayar adik Gtuan dengan harga tiga orang yang tidak saya terima itu.”

“Tidak bisa. Saya akan bawa adik saya ke Batavia,” kata Jantje tegas.

Tapi Kotaro Takamura berhasil mempermainkan Jantje. “Saya baru dapat kabar, bulan depan akan datang dua orang geisha dari jepang lewat Sandakan. Jadi, kalau Tuan tidak jadi melepaskan mereka, saya bisa bersabar menunggu yang dua dari Jepang itu,” kata Kotaro.

Jantje gelisah. Ia sudah termakan gertak Kotaro. “Ya sudah, ambillah semuanya,” kata Jantje akhirnya.

Kotaro Takamura tersenyum. Keduanya lalu berjabat tangan. Lalu Kotaro menyerahkan sejumlah uang kepada Jantje. Singkatnya, sejak itu keenam gadis itu tinggal di Shinju.

***

Pada Bab Empat dan selanjutrnya, aneka perististiwa terjadi. Misalnya, pada bagian ini Keke memulai pelajaran mengenakan kimono dan mengenali berbagai jenisnya. Lalu pelajaran menyanyi dan menari. Dari Yoko, seniornya, Keke mendapat pengertian asasi, bahwa bersewtubuh bagi seorang geisha adalah gabungan antara pekerjaan, pelayanan, kepasrahan, dan keindahan. Ini yang menurut Keke, tidak dimiliki oleh bangsa berbudaya mana pun di dunia. Kini Keke tinggal menunggu usianya tiba 14 tahun. Di usia itu dia akan resmi memulai sebagai gadis yang harus memberikan pelayanan kepada lelaki, pelayanan yang mereka tidak peroleh di rumah bersama istri.

Nama Tjak Broto, yang kelak menjadi suami Keke, muncul pada Bab Lima. Begini ceritanya. Kotaro Takamura akhirnya percaya bahwa inilah waktu yang paling tepat untuk berdiri kembali. Shinju harus populer kembali setelah mirip layang-layang putus. Ia pun pergi ke percetakan untuk membuat selebaran, lalu nke kantor-kantor redaksi surat kabar untuk memasang advertensi. Tjoa Tjie Liang, pemimpin redaksi merangkap pemimpin perusahaan koran Tjahaja Soerabaja, ia undang khusus, seperti dulu ketika Shinju dibuka. Ia tahu betul, peranan surat kabar untuk menyiarkan berita sangatlah ampuh.

“Shinju sekarang beda dengan dulu. Geisha-geishanya baru, cantik-cantik, pintar-pintar,” katanya kepada Tjoa Tjie Liang.

Tapi Tjoa Tjie Liang, orang Cina asal Semarang yang berpandangan nasioanl dan mengagumi Bung Karno, tidak datang memenuhi undangan Kotaro Takamura, sebaliknya mewakilkan dirinya pada wartawannya yang berbakat, Joesoep Soebroto Goenawarman Andangwidjaja Kesawasidi yang dalam setiap artikelnya hanya mengeja namanya menjadi “TJAK BROTO”, huruf besar dengan tanda petik.

Sang Tjak Broto baru dua bulan bekerja sebagai wartawan Tjahaja Soerabaja. Orangnya sehat, cekatan, periang, berani, berumur 18 tahun pada dua bulan lalu, dan fasib bercakap bahasa Belanda dan Jerman, serta menguasai dengan lumayan bahasa Inggris dan Prancis, kendati lulusan MULO (Meer Uitgebried Lager Onderwijs, setingkat SLTP pada zaman kolonial). Tak heran ia bisa begitu, sebab saban hari kerjanya membaca. Tapi sebagai seorang kutu buku, ia tak sama dengan yang lainnya, yang biasanya bertampang kusut dan cenderung lebih seperti sapi bunting, sebaliknya ia selalu ceria dan cenderung petakilan seperti kuda ganjen.

Lelaki ini bertemu Keke di Shinju. Ia banyak bertanya. Saat itu ia belum beristri. Pada mulanya, di mata Keke, ia sama seperti lelaki pada umumnya. Oleh Kotaro Takamura, Keke yang diminta untuk melayaninya. Takkan terlupan bagaimana ia kelihatan gugup namun dengan mata terbelalak, ketika Keke mulai membuka satu per satu kimononya, dan ia agak pusing karena pengaruh minuman yang telah Keke berikan sebelumnya, Napasnya terangah-engah, padahal ia tidak berlari, tertahan oleh perhatian yang melulu ke arah tubuh Keke. Jantungnya berdebar kencang pada saat kain pembungkus tubuh itu dilepaskan dan kemudian dia jatuhnya pelan-pelan ke bawah, sampai seluruh tubuh Keke seperti Hawa di Taman Eden. Lalun Keke memulai aksinya untuk memijat dan memuaskan Tjak Broto.

“Saya tidak akan lupa kau,” kata Tjak Broto.

“Terima kasih,” kata Keke.

“Bayangkan, bahkan namamu pun saya tidak tahu, tapi melalui kau hari ini saya tidak perjaka lagi,” katanya sambil menggenggam tangan Keke.

“Kau menyesal?”

“Tidak. Setiap orang sudah digariskan jalan hidupnya. Barangkali saya digariskan begini. Bahwa saya akan ingat kau terus. Siapa namamu?”

“Keiko.”

Kelihatannya Tjak Broto lega. Bulan berikutnya ia datang lagi bukan sebagai undangan, melankan atas maunya sendiri, mencari Keiko. Di dalam kamar, mereka banyak berdialog tentang segala hal. Tanpa disadari Keiko membuka latar belakangnya, rahasia hidupnya. Termasuk asal-usulnya. Intinya, Tjak Broto dan Keiko (Keke) saling jatuh cinta. Dari Tjak Broto itulah, Keke menemukan jati dirinya kembali sebagai orang Indonesia. Mereka kemudian memutuskan untuk menikah.

***

Aneka peristiwa terjadi. Misalnya tentang pemberedelan koran tempat Tjak Broto bekerja. Ia kemudian disidangkan di depan meja hijau dan akhirnya ditahan di penjara Kalisosok. Lalu, pada Desember 1941, ketika usia perkawinan Keke dengan Tjak Broto hampir satu tahun, datang kabar bahwa Jepang membom Pearl Harbour (Bab Enam Belas). Tjak Broto mendengar berita itu dari radio ketika ia masih di kantor. Berita radio mengatakan, “Perang Dunia II telah meluas ke bagian Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbour oleh tentara Jepun pada 8 Desember 1941. Kapal-kapal Amerika, yaitu Arizona, Oklahoma, West Virginia, dan California, telah hancur dalam serangan Jepun pertama.”

Diberitakan juga, dalam serangan kedua, Jepang telah menghancurkan beberapa kapal induk dan kapal penempur, yaitu Pennylvania, Nevada, Honolulu, Raleigh, Shaw, dan Helena. Dalam dua setengah jam, serangan Jepang itu menewaskan 1.403 orang prajurit Amerika, serta 1.178 orang luka-luka. Maka Presiden Roosevelt di Washington telah memanggil Senat untuk berundiong pada 8 Desember 1941, tapat jam 16.10 ditanda tangani pengumuman perang terhadap Jepang.

Surabaya mulai diserang Jepang pada 3 Februari 1942. Inilah permulaan masa sulit dalam kehidupan Keke (Bab Tujuh Belas). Sasaran pertama Jepang adalah markas besar Angkatan Perang Beloanda dan Nirom (Nederlands Indische Radio Omroep) di Embong Malang. Seteklah itu Jepang memang menguasasi seluruh Surabaya dan mengaturnya menjadi dua gun (kewedanan), yaitu Surabaya-gun dan Jabakota-gun.

Keadaan ekonomi memburuk. Tjak Broto masih bekerja, tapi sudah tiga bulan tak dapat gaji. Persediaan beras di rumah Keke sudah habis. Siapa saja yang berani bertindak resisten terhadap Jepang, maka siksaanlah yang akan mereka terima. Dan, karena telah memberitakan hal-hal yang dirasa menghasut rakyat, koran tempat Tjak Broto bekerja, dibredel oleh Jepang. Izin usaha dicabut. Ia pun menganggur. Lalu ia pindah mengungsi ke Blitar, tinggal di rumah neneknya yang bernama Mbah Soelis. Suatu malam, Tjak Broto ditangkap oleh beberapa serdadu Jepang. Ia dituduh ambil bagian dalam usaha pemberontakan yang dilakukan tentara PETA terhadap pemerintahan Nippon. Tjak Broto dipenjara.

Keke mendatangi gedung Kempeitai di Surabaya untuk meminta pencabutan hukuman mati atas suaminya. Tak dinyana, di sana, dia diterima oleh komandan Kempeitai; Hiroshi Masakuni. Dia dulu pernah bertamu ke Shinju, sewaktu masih menjadi mahasiswa Antropologi yang sedang melakukan penelitian di Bali. Ia kaget saat melihat Keke berada di ruangannya. Ujung kisah, Keke dipaksa menikah dengan Masakuni. Meskipun Masakuni tahu, Keke telah bersuami.

Tanpa sepengatahuan Keke, suaminya dibebaskan dari hukuman mati. Tetapi, di lain waktu, Tjak Broto dipenjara lagi lantaran muatan Ludruk yang dibawakan kelompoknya terlampau menghasut rakyat agar memberontak Jepang. Di sana ia disiksa oleh para sipir Kempetai yang terkenal beringas, sadis, dan tanpa ampun.

Awal Agustus 1945, terdengar kabar bahwa Jepang luluh lantak oleh invasi bom atom Amerika. Hiroshima dan Nagasaki, dua kota yang jadi korban operasi militer Amerika Serikat. Jepang menyerah pada Sekutu. Para tentara Jepang lalu diadili dan dipulangkan ke negaranya. Imbasnya, Keke dipaksa oleh Masakuni untuk ke Jepang. Tjak Broto bersusah payah mencari keberadaan Keke. Keduanya terpisah. Bukan hanya terpisah waktu, melainkan jarak ribuan kilometer yang membentang antara Indonesia dan Jepang.

Tahun silih berganti mewarnai kehidupan Keke yang menjadi istri paksa Masakuni di Jepang. Pada awal 1953, datang informasi bahwa Hiroshi Masakuni tewas dalam perang Jepang-Korea. Sejak itu, Keke berusaha kembali ke tanah air, melalui bantuan Yoko, Geisha seniornya semasa di Shinju dulu.

Saat tiba di tanah air, Keke juga tidak berhasil menemukan suaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Minahasa. Dalam perjalanan menuju Minahasa, Keke menemui banyak rintangan. Dalam sebuah perjalanan melintasi hutan belantara di Bolaang Mongondow, Keke ditangkap para antek tentara Permesta. Lalu disandera oleh mereka lantaran dituduh sebagai mata-mata pemerintahan Soekarno. Di sana, dia disiksa dan dijadikan permainan syahwat oleh tentara Permesta. Saat pasukan Permesta berhasil dilumpuhkan oleh pasukan TNI-AD, Keke hidup sendiri di sana.

***

Cerita ditutup (Bab Tiga Puluh) dengan bersatunya kembali Keke dan Tjak Broto pada usia yang sama-sama sudah tua. Begini Remy Sylado melukiskannya: Ismail Roeslan mengirim berita dan foto si Keke Tua untuk korannya di Jakarta. Foto si keke Tua sedang didulang di rumah sakit. Tampak jelas dalam foto itu kalung bertuliskan kaligrafi bahasa Jawa dalam aksara Arab yang dulu diberikan oleh kekasihnya.

Kini koran yang memuat gambar dan berita tentang si keke Tua diasong di mana-mana, bukan saja di Jakarta, kota tempatnya terbit, tapi juga di kota-kota besar lain di Indonesia, termasuk Surabaya.

Di sebuah simpang lampu trafik di Surabaya, seorang anak pengasong koran menawar-nawarkan korannya itu kepada sembarang orang dalam mobil yang menunggu giliran jalan. Gayanya mengasong menarik perhatian orang, sebab sambil menjual melambai-lambaikan korannya, ia menggeol-geolkan pula pantatnya. Maka sebuah mobil Mercedes Benz hitam yang sedang menunggu lampu hijau di simpang itu, kelihatan terbuka kaca jendelanya, dan dari dalamnya terulur tangan seorang tuan yang memberikan uang receh kepada anak pengasong itu. Anak itu pun mengambil uang receh itu sambil memberikan koran kepada tuan itu. Tuan itu pasti kaya raya. Di tangannya yang baru terulur itu pun melingkar jam Rolex dari emas berhias berlian.

Foto si keke Tua di halaman pertama langsung menarik perhatiannya. Dibaca pula judulnya. Bunyinya: “Keke Bertahan Hidup 25 Tahun di Tengah Hutan Karena Kalung Kekasihnya”. Tuan kaya ini terperanjat. Ia tak lain Tjak Broto. Oleh berita ini, lekas-lekas diperintahnya sopirnya kembali ke kantor.

“Kita kembali lagi ke kantor. Cepat.”

Dan sopirnya pun memutar mobil itu di depan sana, kembali menuju ke Jalan Kembang Jepun, tempat Tjak Broto mengatur perusahaan angkutannya. Dari kantornya ia menelpon ke perusahaan penerbangan.

“Garuda?” tanyannya. “Apa ada pesawat ke Manado sore ini juga? Apa? Baru besok pagi? Oke. Tolong satu atas nama Joesoep Soebroto. Ya. Terima kasih.”

***

Siang itu, di esok harinya, si Keke Tua terbaring di ranjang rumah sakit, dijagai oleh Ismail Roeslan dan istrinya. Demi melihat mereka, Tjak Broto yang baru masuk ke situ langsung merangkul keponakannya ini.

“Terima kasih, Mail,” katanya.

“Kapan Pakde terima telegram saya?”

“Saya tidak terima apa-apa. Tapi berita yang kamu tulis di koranmu saya baca kemarin.” Tjak Broto maju ke depan ranjang. “Bagaimana keadaannya?”

“Dia masih syok, Pakde. Kata suster, bolak-balik dia menggigau.”

Pelan Tjak Broto mengulurkan tangannya, memegang lengan si Keke Tua, dan menatapnya. Wajah yang tua, dan tidak menarik lagi, justru dipandang Tjak Broto dengan perasaan penuh kedamaian. Taqngan itu kemudian berpindah ke atas, dan kini mengelus pipi si keke Tua. Ia tertegun menelan ludah. Tak kuasa membendung perasaannya, akhirnya Tjak Broto membisik di tekngi si Keke Tua, suatu perkataan yang ia sendiri tidak nendengarnya.

‘Tuhan Mahabesar, Allahu Akbar.”

Suaranya memang tidak terdengar, tapi getaran dalam sukmanya yang mengental antara ketulusan ndan pengharpan yang tiada henti gairah, meghalir dalam fitrahnya, menggugah kesadarn nurani si Keke Tua yang hampir sesat namun tiada pernah pula binasa. Maka si Keke Tua pun pelan membuka matanya. Tiba-tiba matanya membulat. Ia terkejut. Ada wajah lelaki yang sama tua dengn dirinya di depan matanya itu. Kini dia menganga. Lelaki itu berkomar.

“Keke, istriku!”

Dan Tjak Broto tidak sanggup lagi menunda rindu. Ia peluk si keke Tua dan mencium pipinya berlama. Lalu pipi itu sama-sama basah oleh air mata keharuan, kebanggaan, dan kesukacitaan. Inilah kemegahan cinta yang tulen, yang penrah berakar, dan pernah berantakan, tapi kini kembali, karena nurani yang tidak pernah menyerah. Cinta yang sungguh memang tidak tidak pernah merasa kalah. Ia dipijak, dianiaya, diperkosa, dan dipaksa untuk mati, tapi tak pernah ia merasa klalah, tak pernah ia binasa. Sebab demikian cinta yang tulen itu diboboti nurani, bahwa ia bukan peristiwa memanfaatkan kesempatan dalam waktu-waktu yang tidak tetap, melainkan adalah ia suatu mahkamah Ilahi yang terus dan tetap mengimbau-imbau orang seorang untuk bertahan dalam penyerahan kepada-Nya. Dalam kedua batin orang-orang yang sudah tua ini, berakar penyerahan untuk hanya kepada-Nya, memang, tanpa harus mereka punyai rinciannya secara kata-kata. Luar biasa!

“Broto!”

Lantas si Keke Tua pun menangis terisak-isak.

“Sudah,” kata Tjak Broto. “Jangan nangis. Waktu kita untuk hidup sudah sangat singkat. Mari kita hadapi masa yang singkat ini dengan tawa, cinta, dan takwa. Kita hanya berdua, dan tetap berdua. Tapi dalam berdua kita adalah satu.”

Si Keke Tuas malah menangis lagi. “Saya bodoh, Broto. Saya bodoh sekali.”

“Kita semua bodoh, Keke. Justru karena itu kita hidup dipelihara oleh rahmat Ilahi. Nah, bangunlah Keke, Keke. Inilah hari ulang tahun kita bersama yang sesungguhnya. Saya akan kibarkan bendera untuk kita, bendera dwiwarna.”

***

Singkat cerita, selanjutnya si Keke Tua dan Tjak Broto Tua hidup rukun di Surabaya. Ismail Roeslan sebagai keponakan telah dibuatkan surat wasiat untuk mewarisi seluruh kekayaan Tjak Broto jika Tuhan memanggilnya. Orang-orang lain di sekitar hidup Tjak Broto dan Keke banyak yang sudah mendului menghadap rahmatullah, seperti adiknya Rahajoe dan Roeslan, apalagi ibunya, neneknya Mbah Soelis, Tante Mar, Yoko, serta tentu saja Jantje.

Tapi adalah kerahmanan Allah Taala jualah yang membuat keajaiban ini, bahwa Tjak Broto dan Keke tetap hidup hingga kini, dua dalam satu, sampai memasuki milenium ketiga....

Dalam bagian terakhir (Bab Tiga Puluh Satu), dituliskan lagi: Demikianlah cerita saya. Sebetulnya saya malu bercerita tentang diri saya. Sebab, sekarang saya menyadari, bahwa peri kehidupan saya adalah ibarat suatu panggung kekotoran. Tapi, karena saya sudah mulai cerita saya dengan keterbukaan, maka saya bertanggung jawab untuk menyudahinya denagn keterbukaan pula.

Tjak Broto memang tidak berbanding. Ia berhati malaikat. Agaknya hanya orang-orang terpilih yang dapat berlaku tulus memaafkan sesamanya.

Nah, izinkan saya minta diri. Saya sudah letih. Ingin istirahat. Tabik!

***

Remy Sylado termasuk penulis yang luar biasa dalam hal akurasi data. Dalam novel ini ia dengan jelas dan akurat menuliskan berbagai nama tempat, peristiwa, istilah-istilah di dunia geisha, alat musik, nama makanan, tahun-tahun kejadian, ungkapan-ungkapan Jepang yang khas, dan data-data lainnya. Semua itu bisa terjadi karena Remy memang dikenal tekun melakukan riset sebelum menulis.

Apakah itu berarti Remy Sylado hanya sekadar melaporkan peristiwa yang pernah terjadi di Surabaya? Tentu saja tidak. Novel ini bukan laporan jurnalistik atau buku sejarah. Remy, menurut saya, sekadar menghubungkan kisahnya dengan suatu peristiwa nyata sehingga pembaca merasa bahwa kisahnya benar-benar terjadi.

Jadi, dalam novel ini, Remy Sylado berhasil membawa imajinasi pembacanya ke masa silam sembari belajar “sejarah” dan mengambil aneka informasi penting di masa lalu. Maka, singkat kata, menurut saya, inilah sebuah novel berbobot yang ditulis dengan bahasa sederhana sehingga enak dibaca siapa saja. Buraboo (bravo), Remy!

*Atmojo adalah penulis yang meminati bidang filsafat, hukum, dan seni.

###

Ikuti tulisan menarik atmojo lainnya di sini.