Senja pada pukul tujuh tiga belas sebelum gelap tenggelam terlalu dalam. Hujanpun enggan tandang sekadar mengecap pisah di persimpangan. Legenda perkotaan yang menadah sumbar gempita dalam bayangnya menyambut tenang bersama bulan di sudut kelokan.

Satu kakinya merenung gantung dalam setengah ayunan misteri kenangan yang menyisakan rajam.

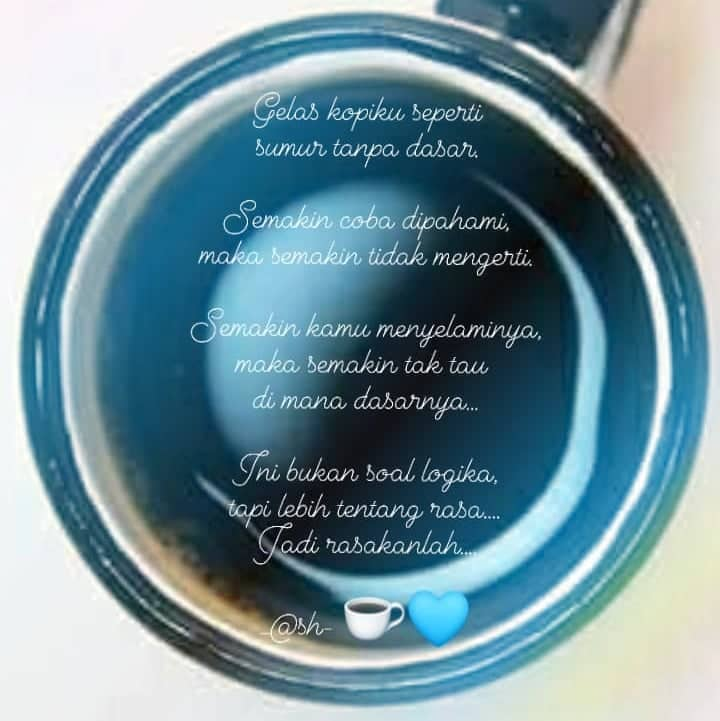

“Gelas kopiku seperti sumur tanpa dasar”

*

Seta mengangkat cangkir gelasnya yang mengisi kehangatan pada jari-jarinya, suhu tubuhnya mulai membiru setelah pikirannya terkunci dalam kenangan masa lalu di ketinggian lembah kota Mayang. Dirinya larut tanpa sanggup terhalang, bahkan oleh alunan jazz lofi Jepang. Santai berubah porak.

Dirinya mengingat parasnya Suri dengan kulitnya yang langsat serta rona randu wajahnya terhalang gelombang poni, yang mendahului keningnya. Remang cahaya di sudut beranda berpilar kehalusan ukiran dalam potongan pinus seakan melengkapkan mimpinya kepada Suri yang melintas malam ini.

Perpisahan dirinya dengan Suri begitu memalung sekujur jiwanya di masa lalu, dirinya tidak pernah merajutnya sebagai catatan akan masa depannya. Sebuah masa depan yang limbung pada tepi tebing antara terdiam atau mengutuk.

"Semakin coba dipahami maka semakin tidak mengerti"

"Semakin kamu menyelami maka semakin tak tahu di mana dasarnya..."

Omong kosong percakapan tentang apapun dengan kawannya, dan bahkan berkaraoke sebagai reuni dengan kawan-kawan sekolahnya di masa muda telah cukup meniadakan mendung yang sesekali melewati pikirannya dan tidak jarang bertamu cukup lama menggeliat di ranting-ranting jaringan otak, berpacu dalam oksigen dan membuat Seta mendadak sesak nafas.

*

Terlihat samar raya, dan sebuah lingkaran menyusup dari balik tumpuka awan yang tipis malam ini. Langit cukup cerah, mungkin hujan sedang singgah di kota lain. Terdengar suara daunan menggesek rumput-rumput taman yang berwarna legam. Tidak terlihat seekor katak atau kunang-kunang malam ini.

Tanpa terbendung, kopi hangat mendorong air matanya terjatuh, Seta kembali terdiam.

Ingatannya tentang Suri berubah menjadi belati yang memutilasi jiwanya.

Seluruh ucap sebagai pinutur yang seringkali Suri bisikan dengan demikian lembut dalam bisingnya telinga Seta. Bagaikan desir bayu meraba kulitnya yang sawo matang pria paruh baya itu. Tubuhnya mendadak kurang nyaman bersama genderang adrenalin yang terlampau pahit. Namun, logikanya hanya ingin mengerti, bahwa; “Ini bukan soal logika, tapi lebih tentang rasa...”

"Jadi rasakanlah..."

Dan itulah kalimat akhir dari pengantar kematianmu yang sungguh melankoli di bulan September dua tahun lalu di bangku ini. Suri menyapanya sambil meletakkan telapak tangannya di bahu Seta. “Minumlah obatmu, Mas.”

Suri kembali menuju dapur, merapikan meja makan yang terbuat dari campuran kayu pinus berbalut anyaman rotan, dan merajang masakan untuk makan malam mereka berdua. Sebuah rumah kayu di tepian tebing tanpa tetangga selain pemandangan yang terjatuh jauh, lampu-lampu kota di sisi tenggara melepas keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat modern.

Persimpangan jalan hidup di antara mereka tidak pernah jamak, sejamak bulan Penumbra yang akan segera memantul di dalam pekatnya kopi pahit; pikiran yang aerobik.

“Mah, itu rumah siapa di atas bukit?”

“Oh, itu rumah kosong, Ran.”

Ikuti tulisan menarik Okty Budiati lainnya di sini.