SASTRA SIBER

UNTUK PERADABAN BANGSA,

HARAPAN REALISTIS ATAU ANGAN-ANGAN BELAKA?

I/

Jikalau “ruang” merupakan bagian dalam kajian-kajian sastra termasuk penanganan terhadap pertanyaan-pertanyaan lumrah manusia (kualitas, kuantitas, dan kemungkinan di antara keduanya) maka para sastrawan tidak dapat begitu saja melarikan diri dari realitas yang dengan sangat jelas menunjukkan peralihan “urgensi” ruang—mungkin akan semakin jelas “peralihannya” di hari mendatang. Ruang sastra menjadi sangat terbuka, tidak terbatas oleh jumlah halaman dan kebijakan-kebijakan pemegang ruang sastra tertentu, semisal koran. Maksud dari ruang yang terbuka ialah ruang yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, sebagai bagian dari pradaban manusia hari ini, yakni ruang siber. Sebuah ruang yang memanfaatkan jaringan internet untuk menciptakan banyak hal yang dimungkinkan di dalamnya, termasuk menciptakan karya sastra yang bermutu tinggi.

Pernyataan saya ihwal “kemungkinan terciptanya karya sastra yang bermutu”, mungkin, dianggap sebagai kesinisan terhadap karya sastra konvensional, seolah-olah karya sastra konvensional telah kehilangan harapan untuk sampai pada penciptaan yang bermutu. Maksud saya, jika dilihat dari pergeseran dan perubahan yang tampak, sastra kita (Indonesia-Malaysia) hari ini, sudah memasuki babak penting; kebekuan pemuatan karya sastra dicairkan; ketegangan antara senior dan junior menjadi lebih dinamis; persoalan pemasyarakatan karya sastra makin menemukan titik terangnya. Ibarat sebidang tanah, yang mulanya kering tanpa irigasi memadai, yang hanya menunggu curah hujan dari langit untuk menanam. Kini menjadi tanah gembur dengan pengairan yang melimpah dan musim tanam dapat dilakukan kapan saja. Dalam keadaan tanah yang sedemikian, tentulah para penanam memiliki kemungkinan memanen lebih banyak, meski risiko gagal panen juga tidak sedikit, karena hama bisa saja menerjang. Begitu juga dengan kemungkinan dunia sastra kita hari ini. Semakin banyak yang mencintai sastra dan berusaha melahirkan karya sastra, semakin banyak kemungkinan terlahirnya Sastrawan.

Saya secara pribadi menyebutnya dengan “Demokrasi Sastra”. Tentu saja, apa yang berlaku bukan tanpa melahirkan apa-apa. Di sisi lain kita dihadapkan pada iklim kesusastraan yang mengarah pada ketidakyakinan mengenai keseriusan karya Sastra Siber, mengingat karya-karya tersebut tanpa kendali dari para ahli sastra. Artinya, tidak hanya menyangkut demokrasi yang tampak elok itu. Tetapi ketidakpercayaan tersebut baik juga ditanggapi secara sederhana. Y.B Mangunwijaya dalam ceramahnya di TIM pada November 1982 menyatakan bahwa setiap perubahan akan direspon dengan cara yang berbeda, tergantung latar belakang pemahaman, dari yang masih terguncang psikologi (Dostoyevky) maupun optimis innosens bagaikan dalam gelora remaja (Antoine de Saint Exupery) sampai dengan yang serba dibayangi kegelapan zaman bom nuklir atau sebentuk kebudayaan mesin paling absurd yang menuju kiamat (Canus, Aldous Huxley) dari suatu ras yang terdiri dari Hollow Men (James Joice) yang tanpa jawaban tanpa makna “Menunggu Godot” (Samuel Buckett).

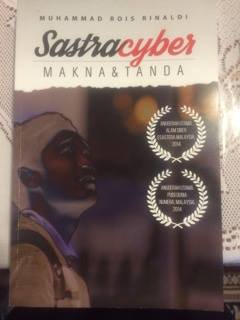

Diakui atau tidak, Sastra Siber telah hadir sebagai “sesuatu” sebagaimana yang saya tulis dalam buku Sastracyber: Maknda dan Tanda yang diterbitkan E-Sastera Enterprise 2015. Telah terjadi pergeseran ruang publikasi karya sastra dari media konvensional ke media virtual. Pergeseran yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh 10% atau 15 % sastrawan (yang masih hidup) melainkan hampir menyeluruh dan menjadi pilihan tersendiri. Maksud dari “pilihan tersendiri” adalah tidak dinggap sebagai ruang keisengan, main-main belaka. Pergeseran-pergeseran inilah yang telah melahirkan Sastra Siber sebagai pergerakan sastra kekinian yang menawarkan kabar baik bagi di hari mendatang, termasuk Sastra Siber sebagai bagian pembangun peradaban manusia di suatu bangsa.

Kesannya memang terlampau dipaksakan. Untuk “sastra”nya saja, yang belum dispesifikasikan ke berbagai ruang, sulit ditemukan benang merahnya. Sastra dan peradaban manusia di suatu bangsa semacam dua arus berbeda, tidak mungkin bertemu. Kesan pemaksaan itu merunut pada pemahaman umum “kekinian” tentang karya sastra; karya sastra dipandang sebagai rangkaian kata yang datang dari imajinasi manusia-manusia aneh; hayalan dan angan-angan yang tidak berpijak pada bumi realitas seperti hayalan kaum hina tentang runtuhnya kekuasaan Sang Lalim; tidak lebih dari sesuatu yang datang dari kekosongan untuk kekosongan. Maka benarlah apa yang selama ini disangsikan, tidak mungkin kekosongan dapat dijadikan sandaran bagi harapan-harapan besar di masa depan, apalagi “peradaban”. Sastra terlanjur dianggap sebagai hantu-hantu kecil sejenis Casper atau alang-alang yang diterbangkan angin ke sahara luas.

Lain hal dengan “peradaban”. Sebuah konsep besar yang selalu dicita-citakan dari generasi ke generasi. Konsep yang tidak pernah selesai dijabarkan dalam berbagai definisi dan pengertian oleh para pakar. Istilah “peradaban” menjadi istilah eksotis yang semakin dibahas semakin menggemaskan, walaupun terkadang tidak terjangkau. Meski demikian, sebagian besar manusia, tidak kesulitan menggunakan istilah tersebut, ringan saja. Paling tidak gejala itu dapat dilihat di sepanduk-sepanduk pergerakan mahasiswa, aktivis kemanusiaan, dan baliho-baloho politikus yang tidak tahu malu.

Terlepas dari persoalan itu, saya tertarik mengutip pendapat Alfred Weber mengenai peradaban: “Peradaban mengacu pada pengetahuan praktis dan intelektual, serta sekumpulan cara yang bersifat teknis yang digunakan untuk mengendalikan alam.” Perlu juga disampaikan, istilah “peradaban” tidak dapat disetarakan atau disamakan artinya dengan “kebudayaan” sebagaimana yang kerap simpang-siur di tengah masyarakat umum. Kebudayaan lebih bersifat khusus, ianya merupakan serangkaian nilai dan prinsip normatif sedangkan peradaban lebih bersifat kumulatif dan lebih berkembang daripada kebudayaan.

Pendapat Alfred Weber tersebut seakan membentangkan kenyataan (asumsi), semakin jauh rasanya menjalin hubungan antara “sastra” dan “peradaban”. Pengetahuan praktis dan intelektual terlampau berjarak dari sastra yang terkesan suka-suka dan tanpa didasari kecerdasan. Jika demikian, apa pula pentingnya membentangkan makalah ini? Bukankah lebih mudah dipahami jika yang dibicarakan adalah keindahan karya sastra lengkap dengan liku-liku pemaknaannya? Karena pembahasan tentang karya sastra akan sangat relevan jika dilihat dari sudut pandang keindahan, sedangkan bicara peradaban yang dikaitkan dengan karya sastra, terlampu mengada-ada.

Jangan tergesa-gesa!

Bagaimana jika pandangan umum mengenai sastra dikembalikan pada jalan yang benar? Tentu saya tidak sedang mengatakan bahwa pemahaman yang dipegang teguh oleh umumnya manusia telah sesat, hanya keliru. Kalaupun memang sastra dianggap hanya berpijak pada “imajinasi” yang murah tiada bernilai, bolehlah dirujuk pendapat seorang tokoh sains ternama ihwal imajinasi, yakni Albert Einstein, ilmuwan abad 20 yang terkenal dengan Teori Relatifitas: “Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan,” dan “Kalau saya periksa diri dan metode berfikir saya, sampai pada kesimpulan bahwa karunia daya khayal lebih berarti dari pada bakat saya untuk menyerap pengetahuan.”

Pernyataan-pernyataan Einstein cukup menyebalkan bagi yang, selama ini beranggapan imajinasi sebagai sesuatu yang konyol dan menggelikan, semacam lelucon murahan. Einstein tentu bukan sastrawan yang gemar menulis puisi atau roman, ia seorang ilmuwan yang dapat dipercaya kekuatan logika dan keilmuannya. Tetapi, ia tidak pernah menapik imajinasi sebagai bagian dari logika berpikir dan keilmuannya sebagaimana ilmuwan-ilmuwan lain. Yang paling menyedihkan adalah Thomas Alfa Edison. Penemu pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan ini pernah dianggap "idiot", lantaran kerap mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Misalnya "Mengapa ayam berbulu dan manusia tidak berbulu?" dan "Mengapa bulu manusia berbeda dengan bulu ayam?". Pada saat itu, siapa yang menduga anak "idiot" akan menjadi ilmuwan besar?

Untuk memperjelas, berangkali perlu dipaparkan apa yang dimaksud dengan “imajinasi”. Imajinasi dalam KBBI Edisi III diartikan sebagai daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar (lukisan, karangan, dsb) kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Lebih jauh, imajinasi merupakan adalah kerja akal yang berusaha mengembangkan “apapun” lebih luas dan mendalam, melampaui apa yang pernah disaksikan, didengar, dan dirasakan. Maka, apa yang kerap dikatakan manusia umumnya bahwa imajinasi datang dari kekosongan untuk kekosongan, merupakan “fitnah” yang imajiner, bahkan lebih “imajiner” sebagaimana dalam pengertian umum itu.

Bagaimana menyoal “intelektual” dan sastra, di mana kaitannya? Pemaparan di atas sebenarnya dapat diambil intisarinya untuk menjawab kegamangan mengenai keterkaitan sastra dan intelektual, tapi untuk mempermudah pembaca, saya akan paparkan lebih lanjut. “Intelektual” manusia merupakan solar pembakaran bagi peradaban di muka bumi, tidak peduli apa suku, ras, dan bangsanya. Intelektual dalam KBBI Edisi III diartikan cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, yang mempunyai kecerdasan tinggi atau totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Karya sastra, dalam kaitannya, merupakan karya intelektual dari manusia intelek yang sangat karib dengan pergulatan batin dan pemikiran sebagai proses “totalitas”.

Seorang penulis sastra, baik ia penyair maupun novelis, merupakan manusia yang selalu tertuntut untuk mempelajari apa saja, terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan karya-karyanya. Misalnya filsafat, sains, sosiologi, psikologi, agama, budaya, dan sebagainya. Selain itu, sastrawan adalah manusia yang tidak asing dengan perenungan sebagai bagian dari proses pematangan. Maka pembaca sesungguhnya tidak hanya membaca karya sastra, melainkan membaca semua hal yang diketahui, dipahami, serta diresapi oleh seorang sastrawan.

Memang buku-buku sastra bukan buku-buku teori tinggal telan. Apa yang ditulis oleh para sastrawan memiliki cabang pengertian yang begitu banyak, kadang melingkar, jadi harus ditelaah lebih jauh dan butuh waktu yang tidak sebentar. Pembaca yang dihadapkan teks serumit karya sastra tentu tidak banyak yang bertahan, ini terbukti dengan minimnya jumlah pembaca karya sastra saat ini. Tetapi, bukankah dengan demikian, pembaca sastra diajak untuk menjadi cerdas, memaksimalkan akal, dan mendayagunakan kejernihan pikirannya? Lantas, apa yang memunculkan anggapan bahwa membaca karya sastra hanya buang-buang waktu? Mungkin karena tingkat “intelektual” yang rendah?

Mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan di atas memang sinis. Hal ini dikarenakan sejarah bangsa-bangsa besar selalu menyimpan sejarah kesusastraan yang juga besar. Athena, zaman Yunani Kuno, menjadi polis (negara kota) paling maju sejalan dengan perkembangan kesusastraan yang pesat di masa itu. Pada tahun 1000-800 SM di Yunani Kuno telah mengenal sastra dan menjadikan sastra sebagai bagian dari peradaban mereka, bahkan sastra adalah peradaban Yunani Kuno itu sendiri. Tokoh sastra Yunani Kuno yang terkenal pada saat itu adalah Homerus dengan karya monumentalnya: Illias dan Odysseus. Pada masa Yunani Kuno, tepatnya di Athena, lahir filsuf besar, seperti Socrates Plato, dan Aristoteles.

Pada masa Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, karya sastra dijadikan gambaran keteguhan iman dan kesiapan melawan kebatilan, di mana karya sastra saat itu, tidak kehilangan “ideologi” dan tujuan. Sebut saja Hassan bin Sabit dan Kaab ibn Zuhair yang menulis puisi-puisi visioner. Kesadaran penyair masa Rasulullah tentang fungsi karya sastra, turut mengiringi perjuangan ummat Muslim kala itu. Pada masa yang lain, sastra Tiongkok—telah berumur lebih dari 3400 tahun, paling tidak dilihat dari peninggalan tertulis di Tiongkok ditemukan pada zaman Dinasti Shang. Pengetahuan sastra di kalangan petinggi Tiongkok dinilai sebagai tolok ukur kemampuan manusia dalam menalar keadaan, termasuk kemampuan mengatur strategi perang dan penaklukan-penaklukan.

Tidak ketinggalan, zaman-zaman gemilang kerajaan di tanah Nusantara juga merupakan zaman yang lekat dengan kesusastraan. Kerajaan Majapahit misalnya. Kerajaan yang kekuasaannya melingkupi Sumatra dan Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian pulau di Filipina ini memiliki nuansa sastra yang kental. Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dan Sutasoma karangan Mpu Tantular adalah dua dari sekian banyak yang ditinggalkan. Selain juga yang berbentuk tembang dan gencaran (prosa) semisal Prapanca, Sundayana, Sarandaka, dan Ranggalawe. Kurang besar apa peradaban yang ditinggalkan Majapahit yang gemar sastra itu, yang, jika merunut pemahaman keliru masa kini tentang sastra, tidak lebih hanya tukang berhayal itu? Juga peradaban kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang meninggalkan hikayat, syair, suluk, dan babad, merupakan wajah peradaban gemilang.

Dari pemaparan di atas, tidakkah kita menyadari bahwa karya sastra bukan sekadar angan-angan yang sia? Sehingga kita begitu tega membuat agenda pendidikan sastra yang hanya “sekadar” selingan bagi sekian banyak pelajaran yang diunggulkan. Satra di Sekolah Menengah di Indonesia, misalnya. Pelajaran bahasa Indonesia merangkum pelajaran sastra yang hanya diajarkan sekian jam, itu pun dengan catatan hanya mencakup istilah-istilah dalam dunia sastra semisal permajasan, paraphrase, pemahaman kulit luar karya sastra, dan deklamasi karya sastra yang menekankan pada mimik, intonasi, dan penghayatan yang diajarkan secara sekadar juga. Tidakkah di Indonesia ada yang bertanya, mengapa zaman kolonial Belanda tidak pernah ada pendidikan sastra yang memadai? Tidakkah ada yang bertanya mengapa?

II/

Kini saatnya membicarakan ihwal Sastra Siber, Sastra Konvensional, dan kemungkinan peradaban terbaik di antara keduanya. Selama ini sastra merupakan jalan “angker” yang tidak semua orang boleh melaluinya. Tidak heran, sastrawan-sastrawan juga menjadi manusia-manusia angker dengan segala mitos keangkerannya. Berpuluh tahun keadaan ini berlangsung, baik di Indonesia dengan maneuver angkatan kesusastraannya maupun di Malaysia dengan tahta Sasterawan Negara-nya. Wal hasil, pergulatan pemahaman sastra berpusaran di kisaran sastrawan dan akademisi-akademis sastra saja, hanya sedikit yang karyanya benar-benar meluas hingga ke sendi-sendi masyarakat. Sekalipun Chairil Anwar, namanya dikenal umum lantaran puisi-puisinya jadi langganan bahan ajar di seluruh sekolah di Indonesia, selain juga lantaran H.B Jassin yang getol mengangkat namanya sebagai Pelopor Angkatan 45.

Beranjak ke 50 tahun setelah angkatan Chairil Anwar di Indonesia dan angkatan Kris Mas di Malaysia. Keadaannya lebih mencemaskan. Karya sastra tidak lebih sekadar sarapan pagi bagi pembaca koran mingguan, sementara redaktur-redaktur koran adalah manusia yang memiliki kecenderungan estetika sendiri. Maka terjadilah hegemoni karya sastra koran yang berkiblat pada satu dua minat estetika, selebihnya hanya karya-karya yang terpinggirkan. Belum lagi, di Indonesia, beberapa “tokoh” sastra seperti Sapardi Djoko Damono dan Afrizal Malna, selain juga Goenawan Mohamad, dijadikan rujukan yang seolah-olah “wajib” diikuti oleh sastrawan-sastrawan setelah mereka. Dari ketiganya, disadari atau tidak terjadi penyeragaman, baik dari segi lirisisme, jumpalitan eksperimen bahasa, maupun kegamangan ideologi sastranya.

Tidak heran, ketika membaca karya sastra, semisal puisi, masa kini, yang ditemukan adalah puisi-puisi liris yang manis dan menyedihkan. Tidak heran pula melihat tema yang tidak jauh dari kesunyian, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan eksistensial, dan kasmaran yang tidak sudah-sudah. Kalaupun mau merujuk pada pendapat yang menyatakan bahwa “seni” untuk “seni” atau kita lanjutkan tafsirannya, “sastra” untuk “sastra”, tema-tema yang seragam itu tetap menjadi persoalan. Pasti ada yang salah. Entah mental kebanyakan penyair atau nasib karya sastra yang sudah salah kandang di antara sekian teriakan yeng seolah ingin “men-universalkan” dirinya sendiri, padahal belum pernah ditemukan dirinya sendiri itu yang bagaimana.

Penyeragaman tersebut ternyata sejalan dengan pola pikir kritikus-kritikus sastra yang mulai pesimis pada kemungkinan baik dari ketidakwajaran teks sastra. Kebanyakan mereka terlampau sibuk mengurusi bagaimana ukuran karya sastra yang baik yang berputar di sekitar penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ukuran-ukuran yang seolah akan menjadi barometer kedikjayaan karya sastra jika sudah sesuai dengan ukuran yang mereka terapkan. Akibatnya, sastrawan-sastrawan yang kemudian lahir tidak membawa kabar baik bagi perkembangan karya sastra, berpusat dari itu ke itu saja. Yang jauh lebih penting diperhatikan, jika karya sastra sudah dianggap sebagai ruang yang harus terukur, maka daya pikir manusia sesungguhnya telah dimasukkan dalam kerangkeng besi yang digembok rapat. Kerangkeng-kerangkeng yang memenjarakan daya pikir manusia ini yang perlu dikhawatirkan sungguh-sungguh, peradaban macam apa yang akan diciptakan manusia sastra dari dalam kerangkeng?

Dunia sastra mestinya diibaratkan hutan belantara yang memiliki tingkat kebuasan yang tinggi. Tidak ada hukum pasti dalam hutan, yang ada adalah kemungkinan-kemungkinan yang digali dari nilai-nilai yang terkandung di dalam hutan. Nilai-nilai tersebut bisa saling bertemu, bertabrakan, atau saling mematikan. Karena hutan mengandung bisa ular pithon, mulut singa, terkaman buaya, dan mungkin auman Tarzan? Sedangkan karya sastra dapat diibaratkan sebuah rawa di tengah hutan, penuh dengan lumpur, lumut, ular, daun kering, bunga-bunga yang aneh, dan bau yang bermacam-macam.

Tetapi, nyatanya, banyak sekali yang merasa sangat terganggu dengan keadaan rawa di tengah hutan belantara itu, sehingga muncul pergerakan-pergerakan penyulapan. Dunia sastra menjadi taman yang indah dengan berupa bunga menghiasi dan pinus di setiap sisinya berdiri bagai sang pejantan yang tengah menaungi kekasihnya. Sedangkan karya sastra yang mulanya rawa dijadikan kolam ikan hias. Di dalamnya hanya ada ikan-ikan dengan sirip warna-warni yang indah. Ikan-ikan jinak yang sedap dipandang dan menyenangkan, tentunya.

Selintas tidak ada yang salah dengan kenyataan tersebut. Perubahannya mengarah pada perbaikan. Dari yang tidak teratur dan terukur menjadi teratur dan penuh ukuran. Hutan yang mulanya tidak teratur menjadi sangat teratur dan rawa yang tidak terukur sudah diukur benar komposisi air lengkap dengan ikan-ikannya. Jika dikaitkan dengan peradaban, maka peradaban yang dilahirkan oleh sastra masa kini adalah keteraturan dan keterukuran. Maka apatah yang perlu ditakutkan dari keadaan yang menjamin adanya peradaban yang teratur dan terukur itu? Sebagimana peradaban kolonial Belanda yang menjadikan rakyat Indonesia sebagai manusia yang mudah diatur dan mudah diukur.

Selanjutnya mari mengajukan beberapa pertanyaan, apakah tidak ironis, rawa di tengah hutan menjadi kolam ikan di taman bunga dan pinus? Tidakkah melampaui batas logika manusia jika mengukur keteraturan hutan dengan taman dan rawa dengan kolam ikan? Jika hal tersebut tetap dilakukan, benarkah yang demikian merupakan sesuatu yang teratur dan terukur?

Analogi tersebut untuk menunjukkan apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh para penggiat dan pemerhati sastra kita (Indonesia-Malaysia) masa kini. Betapa gegabahnya para kritikus membuat skema mengenai karya sastra yang ideal lalu meludahi karya sastra yang dianggap tidak ideal, padahal tolok ukur ideal tersebut hanya barang impor dari negeri Eropa. Betapa gegabahnya, mengukur baju kita dengan badan orang lain? Sambil terus memaki dan mengutuk bahwa sastra Bangsa sendiri adalah karya sastra yang ketinggalan zaman, tidak bisa mengejar kemajuan Eropa. Di lain waktu membenturkan kualitas karya sastra kita dengan para peraih Nobel, yang dianggap sebagai pencapaian sastra tingkat dunia itu. Padahal, Nobel merupakan “produk politis” yang digunakan untuk mengalihkan kiblat kesusastraan dunia.

Maka wajarlah dunia sastra dan karya sastra makin hari makin mendekati kejemuan. Tidak ada persoalan yang sungguh-sungguh dipersoalkan, hanya beberapa persoalan yang selintas dikumandangkan lalu jadi diam kehilangan gaung. Adapun yang tampak sungguh-sungguh adalah persoalan di luar dunia sastra dan karya sastra, misalnya ihwal penyair yang menghamili seorang mahasiswi atau ihwal novelis yang tiba-tiba menjadi “politikus” yang digembor-gemborkan sebagai pelacur intelektual. Hanya semacam itu yang diperdengarkan. Herannya, dunia sastra menjadi sangat ramai dan gaduh lantaran hal-hal sepele itu. Kajian-kajian sastra hanya rutinitas untuk menggugurkan “beban intelektual” dan kritik-kritik sastra menjadi gosip belaka.

Dalam kejemuan itu, muncul pergerakan Sastra Siber, sebagaimana disinggung di awal. Para penggiat, pemerhati, dan penikmat sastra berbondong-bondong memberi respon yang luar biasa. Tanggapan yang paling dominan adalah penolakan. Untuk memaparkan hal ini, saya tulis kembali apa yang ada dalam Sastracyber: Makna dan Tanda: Maman S. Mahayan, kritikus sastra Indonesia yang menjadi dosen di Soul (Situmorang, 2004:62) menyatakan bahwa kualitas penyair-penyair siber masih dipertanyakan, sebagian masih tergolong sebagai penulis yang baik, belum sebagai penyair. Sejalan dengan Maman, Juniarso Ridwan, penyair Bandung, (dalam Situmorang, 2004:255) menganggap dan menimbang sastra cyber tidak ubahnya background, backsound, dan variasi yang terdapat pada kata-kata. Ia mempertanyakan apa artinya loncatan-loncatan huruf, selain memperlihatkan kecanggihan teknologi digital. Apa pengaruhnya suara-suara musik yang secara esensial tidak terkait dengan teks yang muncul, selain hanya untuk konsumsi telinga yang secara historis-biologis sulit untuk melakukan korespondensi makna.

Selain kedua nama tersebut, penyair yang tinggal di Jakarta, Ahmadun Yossi Herfanda pernah menyampaikan pendapatnya dalam sebuah artikel berjudul ”Puisi Cyber, Genre atau Tong Sampah” yang dimuat di Republika. Ahmadun menganggap karya-karya sastra cyber adalah buangan dari karya-karya yang tidak lolos di media massa cetak. Selain itu, untuk menguatkan pendapatnya, Ahmadun memaksakan diri untuk bicara soal estetika lazim. Sebuah istilah yang sedikit aneh dan rumpang. Estetika dikaitkan dengan kelaziman? Sayangnya, Ahmadun—sama dengan yang lainnya—tidak benar-benar memaparkan apa yang ia maksud dengan estetika lazim. Selain Ahmadun, di Malaysia, suara-suara sumbang mengenai karya Sastra Siber sebagai karya mee segera (mie instan) juga gencar sekali dilontarkan. Bayak yang beranggapan bahwa Sastra Siber seperti penyakit atau hama yang akan membuat tumbuhan sastra yang selama ini dijaga akan rusak.

Dalam makalah ini saya tidak membuat bantahan sebagaimana dalam Sastracyber: Makna dan Tanda, karena subtansi pembicaraannya berbeda. Begini, apa yang dikhawatirkan oleh Maman, Ahmadun, dan Juniarso sesungguhnya telah memasuki peradaban sastra yang baru, peradaban sastra yang sesungguhnya. Dunia Sastra kembali menjadi hutan belantara dan karya sastra kembali menjadi rawa. Tidak perlu khawatir jika Sastra Siber menghadirkan manusia-manusia degil lagi bebal yang tidak bisa diceramahi ihwal karya sastra yang baik dan benar. Karena mereka sedang berusaha keluar dari “dogma” kesusastraan yang selama ini diduga sebagai jalan buntu. Manusia-manusia degil lagi bebal itu memilih melawan manusia-manusia yang merasa sanggup menjangkau apapun dengan teori-teori yang dipelajari. Yang lupa bahwa apapun yang ada di teori tidak sama sekali berpengaruh pada realitas kesusastraan, sebaliknya, teori kesusastraan sangat dipengaruhi oleh realitas kesusastraan. Biarkan saja demikian adanya. Biarkan mereka kembali bertanya, di antara telur dan ayam mana yang lebih dahulu hadir di muka bumi.

Pertanyaannya, peradaban macam apa yang hendak diciptakan dari ruang yang kacau balau? Barangkali “kacau balau” itu dilihat dari sudut pandang pecinta taman bunga yang tiba-tiba dihadapkan pada hutan belantara. Lain hal bagi pecinta hutan, ia akan tahu, berapa indahnya hutan sastra yang diciptakan oleh Sastra Siber hari ini, betapa indahnya. Di sinilah kemungkinan pencapaian tertinggi dapat diharapkan. Sebagaimana kebebasan berpikir dan berkarya di Athena yang melahirkan filsuf, sastrawan, ahli pengobatan, dan pemikir-pemikir hebat, Sastra Siber akan menjadi rahim yang sehat bagi kemungkinan itu. persoalan banyak karya sastra sampah, tidak berguna, dan tergesa-gesa, itu soal biasa. Namanya juga hutan, dari yang paling bermanfaat hingga yang paling mudharat berkumpul menjadi satu. Toh, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada yang benar-benar tidak bermanfaat, meski tampak mudharat.

III/

Sebagai penutup, saya ingin menekankan, janganlah sampai kita merasa nyaman lantaran sudah teratur dan terukur, padahal keteraturan dan keterukuran itu sejatinya kebalikan dari apa yang selama ini kita yakini. Meski tidak dengan tema yang sama persis, Sweeney pernah menyinggung persoalan ini dalam makalahnya mengenai “Pernaskahan Melayu dan Masa Depan Bangsa Indonesia”. Ia melihat banyak ketimpangan cara berpikir: “Walhasil, bahasa Melayu yang diolah untuk menyebarkan hasil pemikiran Barat serta menyelenggarakan administrasi kolonial adalah bahasa tulisan Melayu Riau, yang dijuluki ‘bahasa Melayu tinggi’, berbeda dengan ‘patois’ serta versi tulisannya, yang menjadi ‘bahasa Melayu rendah’; padahal yang ‘rendah’ itu tidak kurang kompleks.”

Apa yang dikhawatirkan Sweeney tersebut, telah berjalan sangat lama dan kini kehadiran Sastra Siber, saya nilai, telah mengembalikan keberanian untuk melepas belenggu-belenggu keteraturan dan keterukuran itu, yang menyangkut karya sastra dan dunianya. Lantaran gairah “keberanian” itu telah lahir kembali, maka bolehlah kita berharap, peradaban bangsa kita (Indonesia-Malaysia) mengalami pergerakan yang tidak lagi berjalan di tempat; keluh kesah tetangga yang kurang makan; biaya sekolah yang tinggi; mata uang yang makin melemah. Hari mendatang adalah sebuah peradaban telah lama diimpi-impikan, sebagaimana mimpi orang-orang Jawa yang mengganggap bahwa Atlantis yang hilang ada di Jawa. Tentu kali ini mesti kita pastikan sendiri, kita tidak lagi sedang bermimpi dari angan-angan belaka.

(Ditulis sebagai bahan diskusi dalam Seminar Internasional Sastra Indonesia-Malaysia, di Medan 19 September 2015)

Rujukan:

Rois Rinaldi Muhammad. 2015. Sastracyber: Makna dan Tanda. Kuala Lumpur: Esastera Enterprise.

Mangunwijaya. 1984. “Sastra, Sains, dan Teknologi” (dalam 20 Sastrawan Bicara). Jakarta: Sinar Harapan

Amin Sweeney. 2011. “Pernaskahan Melayu dan Masa Depan Bangsa Indonesia” (dalam Pucuk Gunung Es: Kelisanan dan Kebersaksaraan dalam Kebudayaan Melayu-Indonesia). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Amin Sweeney. 2011. “Isu-isu Pengkelasan dalam Bahasa dan Sastra Melayu” (dalam Pucuk Gunung Es: Kelisanan dan Kebersaksaraan dalam Kebudayaan Melayu-Indonesia). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Djoko Pradopo. 2002. Kritik Sastra Indonesia Modern. Yogyakarta: Gama Media.

Cunong Nunuk Suradja. 2012. Gelombang Cybersastra Rujak Kata Puisi Grafiti Chairil Anwar. (Online). http://cybersastra.org/gelombang-cybersastra-rujak-kata-puisi-grafiti-chairil-anwar1/. Diakses: 23 Desember 2014.

Ikuti tulisan menarik Muhammad Rois Rinaldi lainnya di sini.