Lian Gogali: Gerakan Perempuan Poso Melawan Konflik dan Kekerasan

Sabtu, 9 Oktober 2021 12:14 WIB

Merlian “Lian” Gogali, 43 tahun, dalam 15 tahun terakhir giat menggalang kekuatan kaum perempuan di Poso. Tujuannya, agar kaum perempuan bangkit mengambil peran membangun kehidupan yang lebih damai, cerdas dan sejahtera. Bertahun-tahun ia harus memantabkan langkah, berjalan dari satu ke lain dusun, berbicara dengan kaum ibu dan mengajak mereka saling bekerja sama

Pada Hari Tani Nasional 23 September 2021, Roslin Langgara, perempuan 47 tahun, dari Desa Meko, yang berada di sisi barat Danau Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya itu, Roslin menuturkan kesedihan para petani Poso yang kehilangan penghidupan, karena sawah dan ladang mereka terendam air. Permukaan air danau naik merendam sebagian pesisirnya.

Pangkal soalnya jelas, air limpasan danau ke Sungai Poso kini dikontrol pintu air. Ambang pintu air dinaikkan untuk mengoptimalkan energi potensial bagi turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy. Dampaknya, permukaan air naik, dan sekitar 100 ha sawah dan ladang di Kecamatan Pamona, tempat Roslin tinggal, tergenang, dan 147 petani kehilangan penghidupan mereka.

Konflik kepentingan ini sudah berlangsung tiga musim tanam. Roslin pun menulis surat ke Presiden Jokowi dan memohon solusi yang adil. Surat itu secara utuh ditayangkan di web Institut Mosintuwu (mosintuwu.com), media komunikasi kaum perempuan Poso. Tanpa menghasut, tanpa prasangka, web Instutut Mosintuwu menyampaikan kegelisahan itu apa adanya.

Di Balik Insitut Mosintuwu ada sosok Merlian “Lian” Gogali, 43 tahun, yang dalam 15 tahun terakhir ini giat menggalang kekuatan kaum perempuan di Poso. Tujuannya, agar kaum perempuan bangkit untuk mengambil peran membangun kehidupan yang lebih damai, cerdas dan sejahtera. Bertahun-tahun, ia harus memantabkan langkah, berjalan dari satu ke lain dusun, berbicara dengan kaum ibu dan mengajak mereka saling bekerja sama.

Bukan pekerjaan yang mudah, di tengah trauma konflik dan kekerasan, serta jurang prasangka, yang membelah masyarakat menjadi dua kutub: Islam dan Kristen. Namun, berkat keteguhannya, idenya untuk mendorong perempuan berperan di tengah tradisi patriakhi yang pekat di Poso, setahap demi setahap mendapat sambutan. Kedatangannya untuk mengajak ibu-ibu berkumpul, berdiskusi, dan bekerja sama secara lintas etnik dan lintas agama itu, mulai diterima.

Sarjana Teologi (S2) lulusan Universitas Kristen Duta Wacana Jogyakarta itu mulai melembagakan forumnya menjadi Sekolah Perempuan, di bawah yayasan yang ia didirikan yakni Istitut Mosintuwu. Kata Mosintuwu sendiri berasal dari bahasa Pamano (salah satu sub-etnik suku Poso), yang berarti bergotong royong. Namun, ketika sekolah ini mulai bergulir 2009, ada masalah baru: gerakan MIT (Mujahidin Indonesia Timur). Gerakan kelompok radikal bersenjata itu itu juga mengancam kohesi sosial di Poso yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma konflik berdarah 1999-2004.

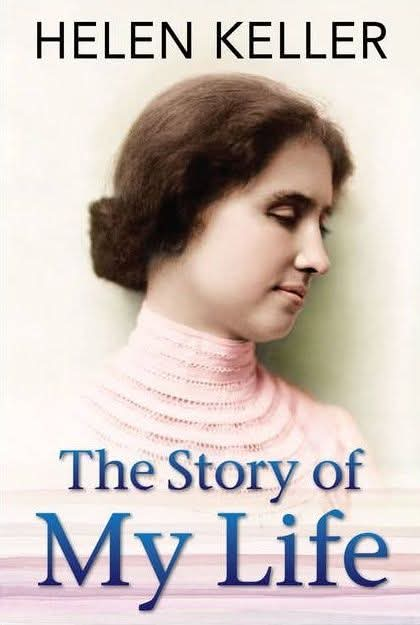

Toh, gerakan kaum ibu itu tak bisa dibendung. Sekolah perempuan Mosintuwu itu terus bertambah dan kini sudah hadir di 80 desa, yang masing-masing dilengkapi dengan Perpustakaan Sophia, yang menjadi taman bacaan bagi anak-anak. Dari sekolah itu telah muncul 600 alumni, dan 300 lainnya masih dalam tahap pembelajaran. Di luar itu ada ribuan perempuan lainnya yang sering hadir pada forum dialog yang digelar di Sekolah Perempuan Mosintuwu.

Dari para alumni itu ada yang kemudian terpilih jadi Kepala Desa seperti Yettidian Merontjo, yang kini memimpin Desa Sepe, Kecamatan Lage, Poso. ”Perempuan punya ketangkasan, ketelitian dan kecepatan dalam merespon hal-hal penting, yang justeru sering kali disepelekan,“ ujar Yetti dalam acara “Hari Kartini” 21 April 2021 yang digelar alumni Sekolah Perempuan Mosintuwu di Poso. Ia menyebut kemampuan itu penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Lena Laando merasakan manfaat belajar di Sekolah Perempuan Monsituwu, yang rupanya dapat membuka pintu baginya untuk ikut kegiatan dalam konservasi alam, yang lantas membawanya masuk kegiatan seminar, webinar, atau training. ‘’Saya ini lulusan SMP tapi saya dipercaya untuk memimpin kelompok perempuan dan menjadi paralegal untuk kasus-kasus sumber daya alam di sekitar saya “ ujar warga Desa Lore Selatan itu.

Menghadapi pandemi Covid-19, komunitas perempuan itu tak tinggal diam. Posko-posko Covid-19 muncul di puluhan desa. Bukan hanya di Kabupaten Poso, bahkan menembus Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong. Ribuan booklet berisi seluk beluk Covid-19 disebarkan melalui posko-posko ini. Melalui jaringan radio komunitas dan media sosial, Institut Mosintuwu mengklarifikasi hoaks yang beredar.

‘’Hoaks yang beredar itu seperti mengkomsumsi telor ayam pada tengah malam atau mengoleskan alkohol ke badan,’’ kata Lian Gogali seperti dikutip oleh voaindonesia.com. Institut Mosintuwu pun mendorong warga mengenakan masker, tidak berkerumun dan mencuci tangah dengan disintektan buatan sendiri, dari cuka dan air kelapa.

Bukan Konflik Agama

Terjun menjadi pegiat sosial di kampung halaman sesungguhnya jauh di luar rencana Lian Gogali. Ia pernah bercita-cita menjadi guru. Maka, selepas SMA 1997, ia melanjutkan pendidikannya di Jogya. Ia sempat mendengar ada kerusuhan pada Poso akhir 1998, namun tidak terlalu dipikirkannya. Pada 1999 ia kembali ke kampung karena ayahnya meninggal karena akibat alamiah.

Ketika berada di kampung halamannya itu ia tahu, bahwa skala konflik yang terjadi jauh melampaui dugaannya. Begitu banyak kerusakan terjadi di Kecamatan Pamano, termasuk kediaman kakaknya yang hancur total dibakar massa. Ia tak percaya, bahwa masyarakat adat di kampung halamannya yang dipahaminya begitu toleran terhadap perbedaan agama dan etnik bisa terbelah begitu rupa.

Lian Gogali kembali melanjutkan studinya. Lulus S-1 ia meraih beasiswa S-2 di tempat yang sama, Universitas Kristen Duta Wacana. Menjelang penyusunan tesis Lian teringat kampung halamannya, dan bergema kembali pertanyaan lamanya: mengapa konflik itu bisa terjadi? Maka, sepanjang 1,5 tahun, ia kembali ke kampungnya, meneliti peristiwa itu, dan mencoba melihatnya dari perspektif kaum perempuan. Ratusan orang ia wawancarai sebagai respondennya.

Dari penelitian itu, ia dapat menyimpulkan bahwa kaum perempuan Poso itu punya peran penting untuk mengerem konflik. Kaum pria memantik konflik, perempuan meredamnya. Begitu berulang kali begitu. Namun, ketika itu kaum perempuan sendiri terbelah pada kelompok identitas masing-masing. Seraya menjalankan penelitian, Lian melakukan pendampingan kepada perempuan rentan di tempat-tempat pengungsian.

Tentang konflik Poso, Lian Gogali tak melihatnya sebagai pertikaian antar-agama. ‘’Saya sangat tidak percaya konflik Poso itu berlatar belakang agama,’’ ujarnya seperti dikutip dw.com.id. Pada awalnya, gesekan terjadi karena isu pemilihan bupati. Berikutnya, saat terjadi pertikaian, pers dan banyak lembaga lainnya, mengkonstruksikannya sebagai konflik agama.

Justeru karena konstruksi media pers, lembaga pemerintah dan orang-orang luar yang melihatnya sebagai konflik agama, pertikaian itu dimaknai sebagai konflik agama oleh orang setempat. Ingatan kolektif tentang toleransi dalam masyarakat tradisi Poso yang toleran ikut terhapus. Saat penelitian lapangan rampung dan Lian siap kembali ke Jogya, sejumlah perempuan mengeluh padanya. ‘’Apa yang akan terjadi atas kami setelah Lian pergi?’’

Ingatan akan konflik itu pula yang mebuat Lian Gogali memilih pulang ke Pamano, Poso, seusai dia menamatkan studi S-2. Lian ingin terjun sebagai pegiat sosial dan bekerja sebagai agen perdamaian dengan melibatkan kaum perempuan. Ia pulang kampung. Perlu waktu beberapa tahun dia meraih kepercayaan kaum perempuan itu dalam skala luas untuk mengajaknya mereka merekonstruksikan kembali tradisi toleransi yang tiba-tiba menghilang.

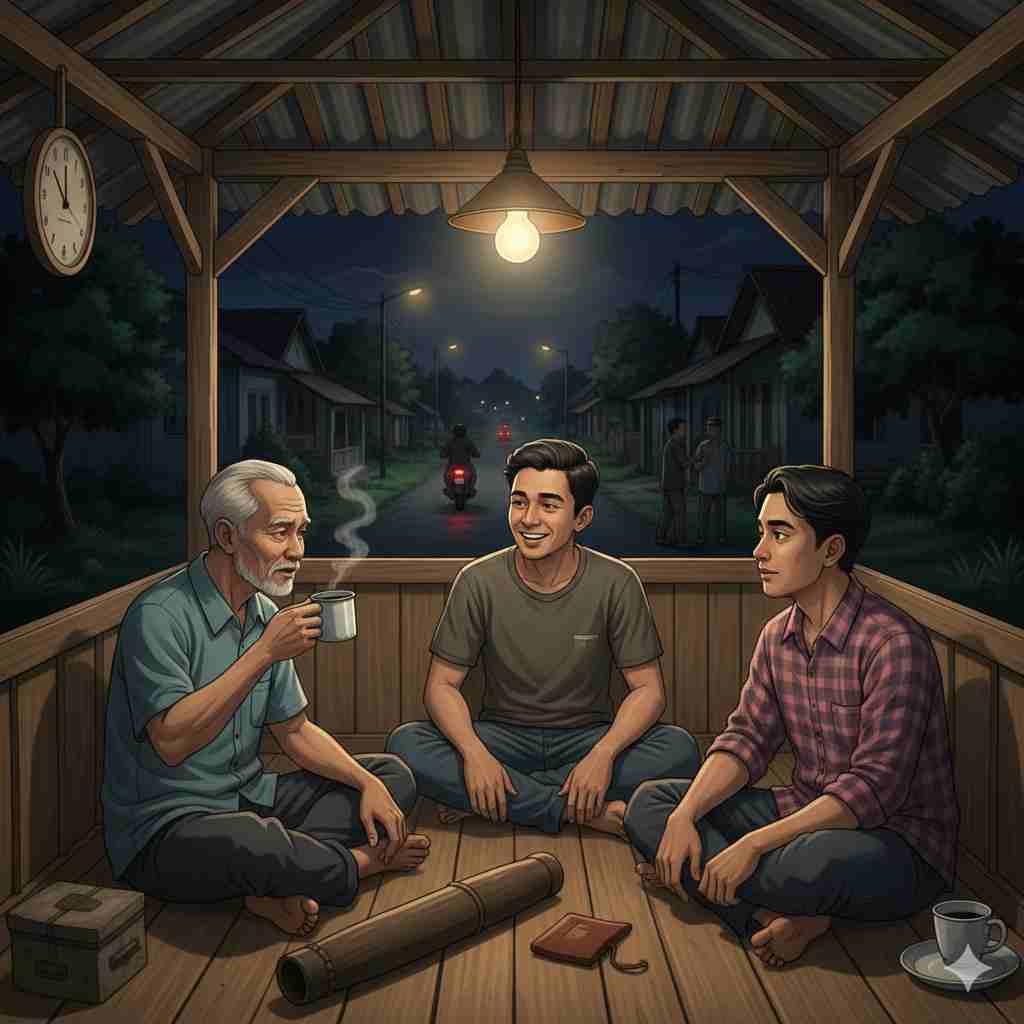

Pendekatan yang ia lakukan ialah dengan mendatangi para perempuan itu, mendengar keluhannya, dan mengajak bicara. Tahap berikutnya anjangsana dia kembangkan menjadi forum diskusi. Diskusi satu kelompok berubah menjadi forum diskusi antar-kelompok. Forum perempuan itu pun berubah menjadi sekolah perempuan. Sejumlah “mata pelajaran” disusun. Ada materi toleransi, perdamaian, dan pengetahuan agama. Pelajaran tidak hanya dibahas di kelas, juga dengan berkunjung ke masjid dan gereja. “Kami ingin mengurai kesalahan penafsiran yang terjadi selama ini, bahwa Islam seolah mengajarkan membunuh, dan orang Kristen punya tiga Tuhan,” kata Lian menambahkan. Namun, di luar itu semua yang didorong Lian Gogali adalah keberanian kaum perempuan untuk berpikir kritis, tahu tentang hak-haknya dan berani mengambil inisiatif untuk perdamaian serta kemajuan.

Lian Gogali juga tak ingin menyapa kaum perempuan namun melupakan kelompok anak. Program membaca buku dan perpustakaan keliling digulirkan, melalui Project Sophia, nama yang mencomot dari Sophia Ava Choirunissa Gogali, putri tunggal Liam. Materi pelajaran bertambah terkait isu hak-hak perempuan, hak warga desa, pemerintahan desa dan beberapa hal lainnya. Sambutan dari para perempuan terus menguat dan Lian membangun Institut Mosintuwu.

Potensi Konflik

Kaum perempuan Poso makin berani tampil sebagai agen perdamaian. Toh, potensi konflik tak bisa menyusut begitu saja. Apa lagi sejak 2010 kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) mulai beroperasi di Poso sebagai gerakan bersenjata yang menebar aksi kekerasan. Banyak korban jatuh. Sekolah Perempuan Mosintuwu itu melakukan perlawanan.

Sesekali muncul isu yang menjurus pada kerusuhan. Para perempuan pun saling komunikasi seraya mengecek ke berbagai pihak, termasuk ke aparat keamanan tentang apa yang terjadi. Umumnya pelintiran isu dan prasangka bodong. ’’Kalau sudah mulai orang-orang berkumpul, saya sampaikan itu hanya isu, jangan terpancing,’’ kata Asni Yati Hamidi, perempuan muslim dari Desa Tangkura, Poso Pesisir Selatan.

Toh, sepak terjang MIT itu membuat banyak petani dirugikan. Mereka tidak berani pergi ke ladang yang lokasinya terpencil. Produksi kakao anjlok sampai 70 persen pada 2015. Seiring dilakukannnya operasi penegakan hukum, angka produksi mulai pulih. Gerakan perempuan ini pun makin meluas cakupannya. Bukan hanya agen perdamaian, namun juga agen perubahan sosial dan ekonomi.

Maka, di luar gerakan edukasi, aksi pemberdayaan sosial dan ekonomi terus digalakkan, mulai dari pengembangan ekonomi pedesaan berbasis ke alam, tradisi-budaya yang berprinsip gotong royong, gerakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, bank tani, aksi perlindungan pada perempuan dan anak, dan semacamnya. Dengan dukungan belasan staf, Institut Mosintuwu melakukan pendampingan atas gerakan kaum perempuan itu.

Berbagai penghargaan telah diterima Lian Gogali. Ia menerima penghargaan Indonesian Woman of Change 2015 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2012, ia meraih Coexist Prize dari Yayasan Coexist asal Amerika Serikat untuk pengembangan dialog serta perdamaian antar-agama dan keyakinan. Lian juga menerima sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga di tanah air.

Namun, penghargaan bukan tujuan. Maka, ketika lahan pertanian warga terendam air Danau Poso, akibat kehadiran instalasi pembangkit listrik (PLTA), Lian Gogali bersama kaum perempuan Poso pun berteriak lantang. Kini giliran pemerintah untuk tidak tinggal diam.

Penulis : Indy Keningar

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Di Era Digital, Masyarakat Bisa Memperjuangkan Keadilan Melalui Musik

Rabu, 22 Desember 2021 04:57 WIB

Dian Rossana Anggaraini, Ajak Masyarakat Lestarikan Flora di Pulau Bangka Belitung

Rabu, 15 Desember 2021 07:55 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

99

99 0

0