Lahir, Bandar Lampung, Sekolah dan nyantri di Pesantren, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekarang Aktif Berkaligrafi dan menulis Puisi.

Pancasila, antara Falsafah dan Ideologi.

Rabu, 9 April 2025 12:48 WIB

Dalam diskursus tentang Pancasila sebagai landasan bernegara Indonesia, terdapat dua terminologi penting yang sering digunakan secara bergantian

***

Dalam diskursus tentang Pancasila sebagai landasan bernegara Indonesia, terdapat dua terminologi penting yang sering digunakan secara bergantian namun sesungguhnya memiliki nuansa makna yang berbeda: falsafah dan ideologi. Meskipun keduanya merujuk pada sistem pemikiran yang menjadi panduan dalam bernegara, penelusuran etimologis dan perkembangan historis kedua istilah ini menunjukkan spektrum makna yang khas dan mengalami transformasi seiring dengan konteks zaman.

Falsafah: Akar Etimologis dan Perkembangan Makna

Istilah "falsafah" berasal dari bahasa Arab (فلسفة) yang diserap dari kata Yunani "philosophia" (φιλοσοφία), yang merupakan gabungan dari kata "philos" (cinta) dan "sophia" (kebijaksanaan). Secara harfiah, falsafah berarti "cinta kebijaksanaan" — sebuah pencarian terus-menerus akan kebenaran hakiki melalui perenungan mendalam tentang realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal budi, dan bahasa.

Dalam tradisi pemikiran Islam yang mempengaruhi intelektualisme Nusantara, falsafah memiliki kedudukan sebagai metode berpikir yang digunakan untuk memahami kebenaran melalui penalaran logis. Filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd mengembangkan falsafah sebagai cara memadukan ajaran agama dengan penalaran rasional untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan dan alam semesta.

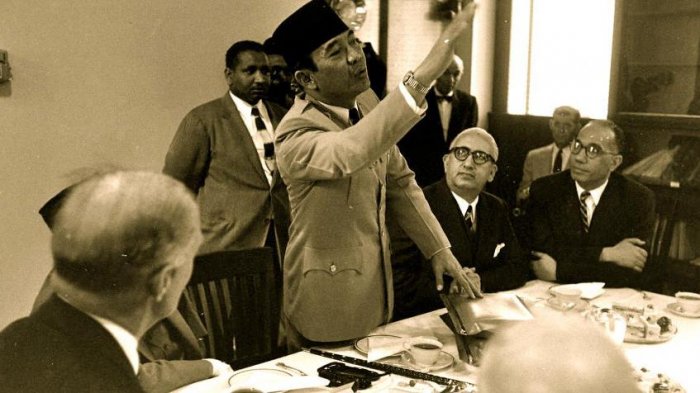

Ketika Soekarno menggunakan istilah "philosophische grondslag" untuk menggambarkan kedudukan Pancasila pada pidatonya 1 Juni 1945, ia sesungguhnya merujuk pada dimensi falsafah yang mendalam. Pancasila dipandang sebagai hasil perenungan dan pencarian nilai-nilai fundamental yang berakar pada kehidupan dan jiwa bangsa Indonesia, bukan sekadar konstruk politik praktis.

Karakteristik utama falsafah meliputi:

-

Bersifat reflektif dan kontemplatif - Falsafah menekankan perenungan mendalam tentang hakikat sesuatu, termasuk hakikat manusia, masyarakat, dan negara.

-

Pencarian kebenaran universal - Falsafah berupaya menemukan prinsip-prinsip universal yang melampaui konteks ruang dan waktu tertentu.

-

IklanScroll Untuk Melanjutkan

Holistik dan integratif - Falsafah cenderung memandang realitas secara menyeluruh dan saling terhubung, bukan sebagai fragmen-fragmen terpisah.

-

Terbuka terhadap dialog dan penafsiran - Falsafah membuka ruang bagi perbedaan interpretasi dan pemahaman yang berkembang terus-menerus.

-

Berorientasi pada kebijaksanaan praktis - Meskipun teoretis, falsafah bertujuan untuk memberikan panduan hidup yang bijaksana.

Dalam konteks kenegaraan, falsafah menjadi landasan nilai yang mendalam dan mendasar, yang memberi arah bagi pembentukan identitas, visi, dan tujuan bernegara. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia mewakili nilai-nilai fundamental yang diyakini mencerminkan jati diri dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Ideologi : Perjalanan Etimologis dan Transformasi Konseptual

Istilah "ideologi" memiliki jalur etimologis yang berbeda. Kata ini berasal dari bahasa Prancis "idéologie" yang diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 sebagai "ilmu tentang ide-ide" (dari kata Yunani "idea" yang berarti gagasan dan "logos" yang berarti ilmu). Pada mulanya, ideologi dimaksudkan sebagai disiplin yang mempelajari asal-usul dan evolusi gagasan manusia secara sistematis.

Namun, perjalanan historis istilah ini mengalami transformasi signifikan. Karl Marx dan Friedrich Engels dalam "The German Ideology" (1846) mengkritik konsep ideologi sebagai sistem ide-ide yang menyembunyikan kepentingan kelas dominan dan mengabstraksikan kondisi material masyarakat. Dalam pemikiran Marxis, ideologi dilihat sebagai "kesadaran palsu" yang melegitimasi struktur kekuasaan yang ada.

Pada abad ke-20, konsep ideologi berkembang menjadi sistem gagasan, nilai, dan keyakinan yang koheren yang menjadi landasan bagi tindakan politik dan sosial. Karl Mannheim dalam "Ideology and Utopia" (1936) membedakan antara ideologi partikular (yang mencerminkan kepentingan kelompok tertentu) dan ideologi total (yang mencerminkan pandangan dunia suatu zaman atau masyarakat).

Karakteristik utama ideologi meliputi:

-

Sistematis dan terstruktur - Ideologi merupakan sistem gagasan yang terorganisir secara logis dan koheren.

-

Berorientasi pada aksi - Ideologi tidak hanya bersifat teoretis tetapi mendorong tindakan praktis untuk mengubah realitas sosial-politik.

-

Penyederhanaan realitas kompleks - Ideologi cenderung menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami dan diikuti.

-

Dimensi mobilisasi massa - Ideologi sering digunakan untuk memobilisasi dukungan massa demi tujuan politik tertentu.

-

Cenderung eksklusif - Ideologi sering memposisikan diri dalam oposisi terhadap ideologi lain, menciptakan dikotomi "kita" versus "mereka".

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dimensi pragmatis dan operasional yang memberikan arah bagi kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi kerangka acuan dalam merumuskan strategi pembangunan dan pemecahan masalah-masalah konkret yang dihadapi bangsa Indonesia.

Spektrum Makna : Persinggungan dan Perbedaan

Falsafah dan ideologi tidak serta-merta terpisah secara dikotomis, melainkan berada dalam spektrum makna yang saling berhubungan. Perbedaan utama keduanya terletak pada:

-

Tingkat Abstraksi Falsafah cenderung lebih abstrak dan fundamental, berkaitan dengan pencarian prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar, sementara ideologi lebih konkret dan operasional, terkait dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial-politik tertentu.

-

Orientasi Waktu Falsafah memiliki orientasi yang lebih transendental dan abadi, sementara ideologi lebih imanen dan kontekstual, dipengaruhi oleh kebutuhan zaman tertentu.

-

Pendekatan terhadap Kebenaran Falsafah cenderung memandang kebenaran sebagai pencarian yang terus-menerus dan terbuka, sementara ideologi sering kali memperlakukan kebenarannya sebagai sesuatu yang sudah mapan dan perlu dipertahankan.

-

Fleksibilitas Falsafah lebih terbuka terhadap interpretasi dan perkembangan pemikiran, sementara ideologi cenderung lebih ketat dan kadang dogmatis dalam mempertahankan doktrin-doktrinnya.

-

Tujuan Falsafah bertujuan mencapai kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam, sementara ideologi bertujuan mewujudkan transformasi sosial dan politik sesuai dengan visi yang diperjuangkan.

Pancasila : Perpaduan Falsafah dan Ideologi

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menunjukkan keunikan posisinya yang memadukan dimensi falsafah dan ideologi. Kedudukan ganda ini menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai yang dinamis dan kontekstual, namun tetap berakar pada fondasi yang mendalam dan fundamental.

Sebagai falsafah, Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam tentang nilai-nilai luhur yang berakar pada kebudayaan, spiritualitas, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Lima sila yang terkandung di dalamnya mencerminkan pemahaman fundamental tentang hakikat manusia Indonesia, relasi sosial, spiritualitas, dan kehidupan bernegara.

Soekarno sendiri dalam pidato 1 Juni 1945 menyebut Pancasila sebagai "Weltanschauung" atau pandangan dunia yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Istilah ini merujuk pada dimensi falsafah Pancasila yang mendalam dan mendasar, bukan sekadar rumusan politik pragmatis.

Sementara itu, sebagai ideologi, Pancasila menjadi kerangka operasional yang mengarahkan kebijakan dan praktik bernegara. Dimensi ideologis Pancasila terlihat dalam upaya sistematis untuk menerjemahkan nilai-nilai abstrak menjadi program konkret dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Posisi Pancasila sebagai ideologi semakin dipertegas pada masa Orde Baru melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang mencanangkan tafsir resmi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun pendekatan doktriner ini kemudian dikritik sebagai bentuk politisasi Pancasila, fenomena tersebut menunjukkan dimensi ideologis Pancasila sebagai sistem gagasan yang dioperasionalkan dalam konteks politik tertentu.

Implikasi Terminologis dalam Pengembangan Pancasila Kontemporer

Pemahaman tentang spektrum etimologis antara falsafah dan ideologi memiliki implikasi penting dalam pengembangan Pancasila di era kontemporer:

-

Revitalisasi Dimensi Falsafah

Pendekatan falsafah dalam memahami Pancasila perlu direvitalisasi untuk mengembalikan kedalaman makna dan nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya. Kajian filosofis tentang Pancasila akan memperkaya pemahaman dan membuka ruang dialog yang lebih substantif tentang relevansi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis dan kontekstual, sehingga Pancasila tidak menjadi dogma kaku tetapi tetap menjadi panduan nilai yang hidup dan responsif terhadap perubahan zaman.

-

Reformulasi Dimensi Ideologis

Dimensi ideologis Pancasila perlu direformulasi agar tidak terjebak dalam politisasi dan formalisasi yang kontraproduktif. Pancasila sebagai ideologi perlu dikembangkan menjadi kerangka pemikiran yang inklusif, dialogis, dan mampu berdialog dengan berbagai pemikiran kontemporer.

Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan adanya interpretasi baru yang sesuai dengan konteks demokratisasi dan globalisasi, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya.

-

Integrasi Falsafah dan Ideologi

Pendekatan integratif antara falsafah dan ideologi akan menghasilkan pemahaman dan implementasi Pancasila yang lebih komprehensif. Dimensi falsafah memberikan kedalaman dan kekayaan nilai, sementara dimensi ideologi memberikan kerangka operasional untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Integrasi ini penting untuk menghindari dua ekstrem: Pancasila yang terlalu abstrak sehingga kehilangan relevansi praktisnya, atau Pancasila yang terlalu ideologis sehingga kehilangan kedalaman maknanya.

-

Pengembangan Terminologi yang Tepat

Dalam konteks kelembagaan seperti BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), pemahaman tentang spektrum terminologis ini membantu dalam merumuskan pendekatan yang lebih tepat. BPIP tidak hanya bertugas mempromosikan Pancasila sebagai ideologi, tetapi juga memperdalam pemahaman Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Terminologi yang digunakan dalam program-program pembinaan Pancasila perlu mempertimbangkan nuansa makna antara falsafah dan ideologi untuk menghindari pendekatan yang terlalu sempit atau dogmatis.

Menjembatani Spektrum Makna

Spektrum istilah etimologis antara falsafah dan ideologi memberi perspektif penting dalam memahami kedudukan Pancasila. Sebagai falsafah, Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam tentang nilai-nilai fundamental yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi kerangka operasional yang mengarahkan kebijakan dan praktik bernegara dalam konteks yang konkret.

Pemahaman tentang spektrum makna ini membantu kita menghindari pendekatan yang terlalu menyederhanakan atau mereduksi Pancasila, baik menjadi sekadar konstruk politik praktis maupun konsep filosofis yang terlalu abstrak. Pancasila perlu dipahami dan dikembangkan dalam kedua dimensinya—falsafah dan ideologi—secara dialektis dan dinamis.

Dalam konteks Indonesia kontemporer yang ditandai dengan kompleksitas tantangan global dan dinamika internal, pemahaman tentang spektrum etimologis antara falsafah dan ideologi menjadi sangat relevan. Pancasila sebagai falsafah memberikan landasan nilai yang kokoh di tengah goncangan identitas dan krisis moral, sementara Pancasila sebagai ideologi memberikan arah yang jelas dalam menavigasi kompleksitas permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Dengan menjembatani spektrum makna antara falsafah dan ideologi, kita dapat mengembangkan pemahaman dan implementasi Pancasila yang lebih autentik, dinamis, dan transformatif—sebuah Pancasila yang tidak hanya diwacanakan tetapi benar-benar hidup dalam kesadaran dan praksis berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Pancasila Sebagai Falsafah Negara: Jejak Sejarah Pemikiran Soekarno.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari pemikiran dan perjuangan Ir. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang meletakkan fondasi ideologis bagi negara Indonesia yang akan segera merdeka. Dalam pidato tersebut, Soekarno dengan tegas mengemukakan kedudukan Pancasila sebagai "philosophische grondslag" atau falsafah dasar yang menjadi landasan berpikir dan bernegara bagi Indonesia.

Pancasila sebagai Philosophische Grondslag

"Saudara-saudara yang bernyanyi 'Indonesia Raya' – saudara-saudara yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia – di dalam lagu itu ada satu permintaan: 'Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.' Kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka di atas 'philosophische grondslag', di atas suatu Weltanschauung yang kita sekalian setujui," demikian kutipan dari pidato Soekarno.

Istilah "philosophische grondslag" yang digunakan Soekarno merujuk pada landasan filosofis atau dasar falsafah yang kokoh. Soekarno memahami bahwa sebuah negara tidak hanya memerlukan kemerdekaan fisik, tetapi juga membutuhkan jiwa atau ideologi pemersatu yang menjadi identitas dan pedoman bernegara. Pancasila diposisikan sebagai "Weltanschauung" atau pandangan dunia yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tiga Usulan Dasar Negara

Dalam pidatonya, Soekarno menawarkan tiga alternatif dasar negara yang dapat dipilih sebagai fondasi Indonesia merdeka:

-

Lima Prinsip (Pancasila): Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

-

Tiga Prinsip (Trisila): Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, dan Ketuhanan.

-

Satu Prinsip (Ekasila): Gotong Royong.

Menariknya, istilah "Pancasila" yang kini menjadi sebutan resmi untuk dasar negara Indonesia tidak muncul begitu saja dari Soekarno. Berdasarkan kesaksian sejarah, istilah tersebut muncul berdasarkan saran dari Muhammad Yamin, seorang ahli bahasa yang duduk di sebelah Soekarno saat itu. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti prinsip atau asas.

Evolusi Rumusan Pancasila

Rumusan Pancasila yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 mengalami beberapa perubahan sebelum akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah melalui pembahasan di Panitia Sembilan, lahirlah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang memuat rumusan Pancasila dengan beberapa perubahan.

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan sidang dan menetapkan rumusan final Pancasila yang sedikit berbeda dari rumusan dalam Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama. Rumusan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia hingga saat ini.

Diplomasi Internasional Pancasila

Soekarno tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga berupaya mengenalkannya ke dunia internasional. Pada tahun 1956, Soekarno berkesempatan menyampaikan pemikiran tentang Pancasila dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat dan di Universitas Heidelberg, Jerman Barat.

Upaya diplomasi ideologis ini mencapai puncaknya ketika Soekarno menyampaikan Pancasila sebagai ideologi internasional dalam Sidang Umum PBB tahun 1960. Dalam pidatonya yang berjudul "To Build the World Anew" (Membangun Dunia Baru), Soekarno menawarkan Pancasila sebagai alternatif di tengah pertarungan ideologi besar dunia saat itu, yaitu Liberalisme dan Komunisme.

Bagi Soekarno, Pancasila bukan sekadar ideologi nasional Indonesia, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi perdamaian dunia karena mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa-bangsa. Pandangan ini sejalan dengan posisi Indonesia yang menjadi motor penggerak Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia Afrika.

Makna Pancasila sebagai Falsafah Negara

Sebagai "philosophische grondslag", Pancasila memiliki kedudukan sebagai:

-

Landasan Ideologis: Pancasila menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menentukan arah dan tujuan negara Indonesia.

-

Pandangan Hidup: Pancasila mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

-

Identitas Nasional: Pancasila membentuk jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain di dunia.

-

Perekat Kemajemukan: Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan.

-

Cita-Cita Moral Bangsa: Pancasila menjadi landasan etis yang mengarahkan perilaku dan kebijakan negara.

Peringatan Hari Lahir Pancasila

Untuk mengenang momentum bersejarah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Penetapan ini menjadi pengakuan resmi terhadap kontribusi pemikiran Soekarno dalam merumuskan dasar negara Indonesia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tahunnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila dan relevansinya dalam menghadapi tantangan kontemporer. Di tengah arus globalisasi dan dinamika politik dunia yang terus berubah, Pancasila sebagai "philosophische grondslag" tetap menjadi kompas yang mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara atau "philosophische grondslag" merupakan warisan pemikiran besar Soekarno yang terus relevan hingga saat ini. Melalui pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno tidak hanya meletakkan dasar ideologis bagi Indonesia merdeka, tetapi juga memberikan pandangan visioner tentang bagaimana sebuah negara-bangsa seharusnya dibangun di atas landasan falsafah yang mencerminkan jati diri dan cita-cita luhurnya.

Upaya Soekarno mengenalkan Pancasila ke kancah internasional juga menunjukkan keyakinannya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki dimensi universal yang dapat berkontribusi pada perdamaian dan keadilan dunia. Warisan pemikiran ini tetap menjadi inspirasi dan tantangan bagi generasi penerus untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam pergaulan internasional.

Meneropong Kedudukan Ideologis Pancasila: Mengilhami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila telah mengalami dinamika pemaknaan dan implementasi yang beragam. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki kedudukan sentral dan strategis yang tidak hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukannya yang vital ini kemudian mengilhami terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebuah lembaga yang khusus bertugas mengawal dan memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Ideologis Pancasila dalam Lintas Sejarah

Pancasila sebagai landasan ideologis negara Indonesia memiliki akar sejarah yang mendalam. Sejak disampaikan pertama kali oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Pancasila ditempatkan sebagai "philosophische grondslag" atau dasar filosofis negara Indonesia. Soekarno dengan jelas menegaskan bahwa sebuah bangsa memerlukan fondasi pemikiran yang kokoh untuk berdiri dan berkembang.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedudukan ideologis Pancasila mengalami berbagai interpretasi sesuai dengan konteks zaman. Pada era Orde Lama, Pancasila ditempatkan sebagai alat pemersatu bangsa di tengah pertarungan ideologi global. Soekarno bahkan membawa Pancasila ke forum internasional sebagai alternatif ideologi dunia, seperti yang disampaikannya dalam pidato di Sidang Umum PBB tahun 1960.

Memasuki era Orde Baru, interpretasi terhadap Pancasila mengalami pergeseran dengan adanya penafsiran tunggal melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pancasila menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang implementasinya sering kali bersifat doktriner dan formal belaka.

Pasca reformasi, kedudukan Pancasila sempat mengalami disorientasi di tengah euforia kebebasan dan keterbukaan. Nilai-nilai Pancasila seolah terpinggirkan dalam arus demokratisasi dan liberalisasi yang deras. Pancasila tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan karakter bangsa.

Tantangan Kontemporer Ideologi Pancasila

Di era kontemporer, kedudukan ideologis Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi membawa masuknya berbagai paham dan ideologi transnasional yang berpotensi menggerus nilai-nilai Pancasila. Intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme berbasis identitas menjadi ancaman nyata bagi kesatuan bangsa.

Dari sisi internal, pemahaman dan implementasi Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, semakin memudar. Survei yang dilakukan BPIP pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 69% generasi muda mengaku kurang memahami makna dan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pendidikan Pancasila yang substansial dan kontekstual dalam kurikulum pendidikan formal.

Pada saat yang sama, kontestasi ideologis di ranah politik semakin menguat. Polarisasi masyarakat berdasarkan afiliasi politik dan identitas keagamaan sering kali mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu. Politisasi agama dan primordialisme menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi inti dari Pancasila.

Kelahiran BPIP sebagai Respons atas Tantangan Ideologis

Merespons berbagai tantangan tersebut, pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Lembaga ini merupakan transformasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dibentuk sebelumnya pada tahun 2017.

Pembentukan BPIP mencerminkan kesadaran akan pentingnya revitalisasi kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. BPIP diberi mandat untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BPIP menjadi manifestasi dari komitmen negara untuk menjaga kedudukan ideologis Pancasila dari berbagai ancaman dan tantangan kontemporer. Lembaga ini diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai abstrak Pancasila menjadi program-program konkret yang berdampak pada penguatan karakter bangsa dan kohesi sosial masyarakat Indonesia.

Program Strategis BPIP dalam Penguatan Ideologi Pancasila

Dalam upaya menguatkan kedudukan ideologis Pancasila, BPIP telah melakukan berbagai program strategis:

-

Pembinaan Ideologi Pancasila di Dunia Pendidikan

BPIP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Pancasila yang lebih kontekstual dan menarik. Pendekatan yang digunakan bukan lagi indoktrinasi, melainkan internalisasi nilai melalui pembelajaran aktif dan reflektif.

Program "Pancasila dalam Tindakan" diimplementasikan di berbagai jenjang pendidikan untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik keseharian. Mahasiswa dan pelajar didorong untuk mengembangkan proyek-proyek sosial berbasis Pancasila sebagai bentuk pengamalan konkret.

-

Pengarusutamaan Pancasila dalam Kebijakan Publik

BPIP melakukan kajian dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. "Indeks Penerapan Pancasila" dikembangkan sebagai instrumen pengukuran implementasi Pancasila dalam kebijakan dan program pemerintah di berbagai tingkatan.

Dialog kebijakan berbasis Pancasila secara rutin diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang deliberasi untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan bangsa dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

- Sosialisasi dan Internalisasi Nilai Pancasila di Masyarakat

Program "Pancasila Go Digital" dikembangkan untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z melalui berbagai platform digital. Konten-konten kreatif tentang Pancasila diproduksi dalam format yang sesuai dengan preferensi generasi digital, seperti podcast, video pendek, dan infografis.

BPIP juga menginisiasi "Gerakan Masyarakat Pancasila" yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas-komunitas Pancasila dibentuk sebagai ujung tombak internalisasi nilai di tingkat akar rumput.

- Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kemitraan

BPIP membangun sinergi dengan berbagai lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pembinaan ideologi Pancasila. Jaringan kemitraan ini memperkuat jangkauan dan dampak program-program BPIP di berbagai lapisan masyarakat.

"Forum Pembina Ideologi Pancasila" dibentuk di berbagai daerah sebagai perpanjangan tangan BPIP dalam konteks otonomi daerah. Forum ini berperan dalam mengontekstualisasikan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan daerah.

Sebuah Kritik terhadap BPIP

Meskipun memiliki mandat yang jelas, keberadaan BPIP tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Beberapa kalangan mempertanyakan efektivitas lembaga ini dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kritik juga muncul terkait pendekatan yang dianggap masih bersifat top-down dan kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat secara luas.

Tantangan lain yang dihadapi BPIP adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam menjalankan mandat yang begitu luas. Politisasi Pancasila juga menjadi ancaman tersendiri bagi objektivitas dan kredibilitas BPIP sebagai lembaga yang seharusnya berada di atas semua kepentingan politik praktis.

Memperkuat Kedudukan Ideologis Pancasila melalui BPIP

Untuk memperkuat kedudukan ideologis Pancasila melalui BPIP, diperlukan beberapa langkah strategis:

-

Transformasi Pendekatan

BPIP perlu mengadopsi pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif dalam pembinaan ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus dikomunikasikan tidak sebagai dogma yang kaku, melainkan sebagai panduan etis yang relevan dengan permasalahan aktual masyarakat.

Metode pembinaan ideologi juga perlu disesuaikan dengan karakteristik zaman dan audiens. Penggunaan teknologi dan media kreatif menjadi keniscayaan dalam menjangkau generasi digital native yang memiliki pola konsumsi informasi yang berbeda.

-

Kontekstualisasi Nilai Pancasila

BPIP perlu melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Diskursus tentang Pancasila perlu dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan berbagai pemikir dan kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan.

Dialog lintas generasi, lintas agama, dan lintas budaya perlu difasilitasi untuk menemukan pemaknaan Pancasila yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat kontemporer.

- Penguatan Basis Riset dan Kajian

BPIP perlu memperkuat basis riset dan kajian tentang Pancasila sebagai landasan bagi perumusan kebijakan dan program. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian perlu diintensifkan untuk menghasilkan kajian-kajian yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek Pancasila.

Studi komparatif dengan ideologi-ideologi lain di dunia juga penting dilakukan untuk memperkaya perspektif dan menemukan keunggulan kompetitif Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

- Integrasi dengan Agenda Pembangunan Nasional

Pembinaan ideologi Pancasila perlu diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional secara keseluruhan. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi roh yang menjiwai berbagai kebijakan dan program pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan dan keamanan.

BPIP perlu berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program memiliki landasan nilai yang kuat dari Pancasila.

Kesimpulan : Menguatkan Relevansi Pancasila melalui BPIP

Kedudukan ideologis Pancasila tetap relevan dan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menawarkan kerangka nilai yang komprehensif untuk menjawab persoalan kebangsaan, mulai dari intoleransi, ketimpangan ekonomi, hingga krisis identitas nasional di era globalisasi.

Keberadaan BPIP sebagai lembaga khusus yang menangani pembinaan ideologi Pancasila merupakan langkah strategis dalam menjaga dan memperkuat kedudukan Pancasila. Melalui berbagai program dan kegiatan, BPIP berperan penting dalam mentransformasikan Pancasila dari sekadar simbol formal menjadi ideologi yang hidup dalam kesadaran dan perilaku masyarakat Indonesia.

Namun, efektivitas BPIP dalam menjalankan mandat tersebut sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan tantangan zaman. Pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis riset perlu terus dikembangkan agar pembinaan ideologi Pancasila tidak terjebak dalam formalisme dan indoktrinasi.

Pada akhirnya, penguatan kedudukan ideologis Pancasila melalui BPIP bukanlah tanggung jawab lembaga ini semata, melainkan tugas seluruh komponen bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus terus didialogkan, dikontekstualisasikan, dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata oleh setiap warga negara. Hanya dengan demikian, Pancasila akan tetap menjadi philosophische grondslag yang kokoh bagi eksistensi bangsa Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penulis Indonesiana

5 Pengikut

Baca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

99

99 0

0