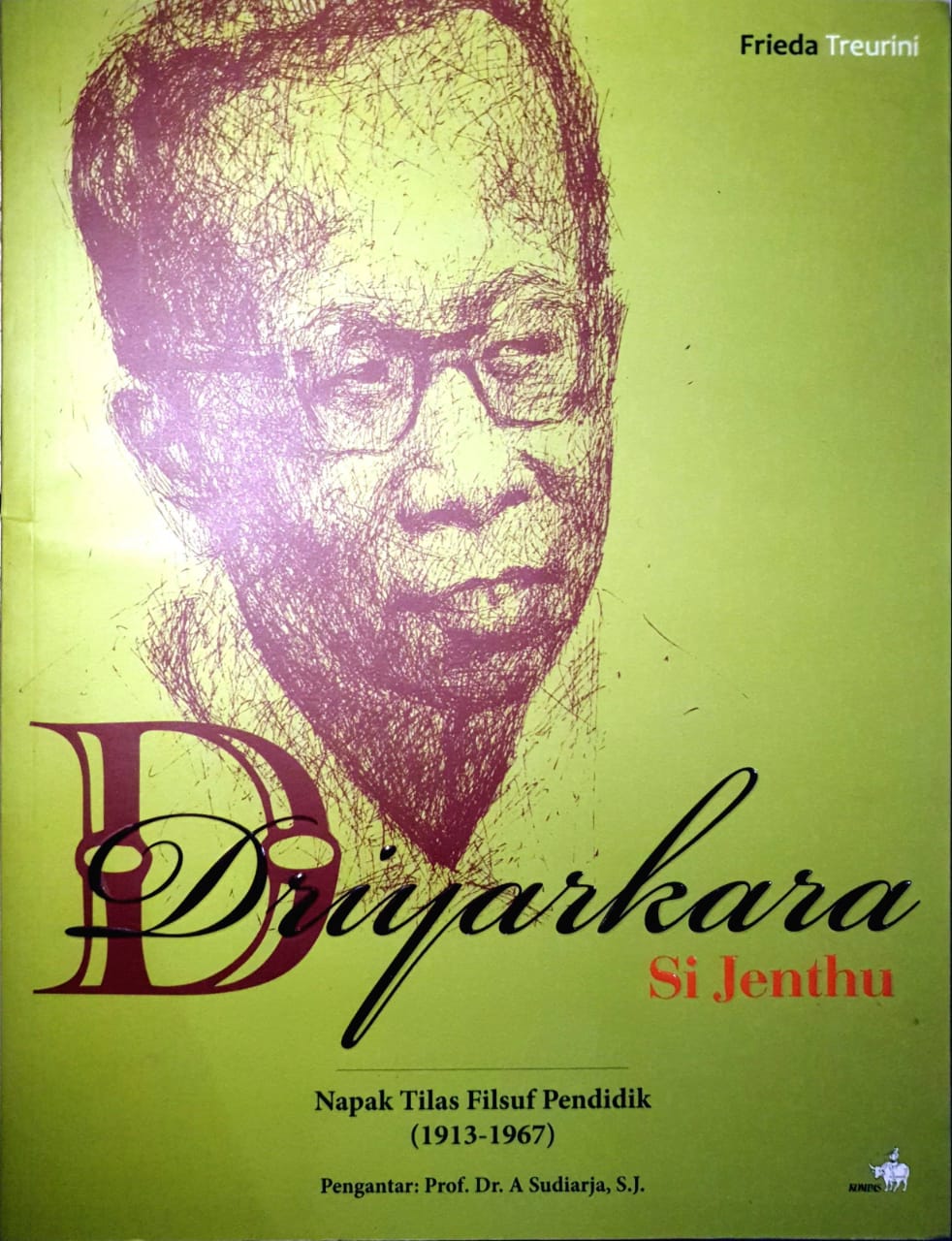

Judul: Driyakara Si Jenthu

Penulis: Frieda Treurini

Tahun Terbit: 2013

Penerbit: Penerbit Buku Kompas

Tebal: xxxvi + 252

ISBN: 978-979-709-755-4

Membaca biografi Driyakarya adalah membaca pergumulan seorang Indonesia kristiani. Di satu sisi Driyakarya sebagai orang Indonesia keturunan Jawa merasakan betapa kejamnya penjajahan yang dibawa oleh orang Belanda, di sisi lain agama yang dianutnya – agama yang penuh cinta kasih, adalah agama yang dibawa oleh orang Eropa. Melalui buku ini saya melihat bagaimana iman kritiani diuji melalui perjalanan kebangsaan. Selama beberapa tahun Driyarkara mengalami pergumulan yang tidak mudah. Sebagai seorang rohaniawan Katholik di masa penjajahan Belanda, ia mengikuti pola pendidikan dan pandangan teologis yang dibawa oleh para misionaris Belanda. pada saat yang sama dia thu bahwa rakyat Indonesia sudah jenuh dengan penderitaan akibat penjajahan (hal. 62).

Buku ini disusun berdasarkan buku harian (diarium) yang ditulis oleh Pater Nicolaus Jenthu Suhirman Driyarkara sejak tahun 1941. Frieda Treurini dengan dukungan Pater Frans Danuwinata, S.J (Romo Danu) menuangkan pengalaman hidup Driyarkara menjadi biografi ini. Romo Danu adalah orang yang mengenal sangat dekat Driyarkara.

Driyakarya, atau lahir dengan nama Djenthoe adalah anak pasangan Atmasenjaya dan Sinem. Putra bungsu yang saat sekolah menggunakan nama Soehirman ini lahir di Desa Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 13 Juni 1913. Untuk selanjutnya disebut Jenthu supaya lebih mudah ditulis dan dibaca. Namanya kemudian ditambahi dengan Nicolaus sejak tanggal 22 Desember 1925, setelah ia dibabtis di Purworejo. Pater Henri van Driessche, S.J adalah guru sekaligus pembabtis Djenthoe. Pater Indo inilah yang mendorong Jenthu untuk terus bersekolah dan menginspirasinya untuk menjadi biarawan.

Saat menjalani kelas terakhir di Holandsch Inlandsche School (HIS) di Malang, Jenthu bertemu dengan Pater J.B. Prennthaler, S.J yang dulu melayani di sekitar Menoreh. Keteladanan dua Pater tersebut menumbuhkan panggilan bagi Suhirman untuk menjadi rohaniawan dan bekerja di lading Tuhan. Ia selanjutnya masuk ke Seminari Kecil di Yogyakarta.

Di Seminari Kecil (setingkat SMP) Suhirman belajar Bahasa Latin yang di kemudian hari menjadi sangat berguna dalam pekerjaannya. Ia menyaksikan berbagai peristiwa gerejawi di Yogyakarta selama bersekolah di Seminari kecil. Bakat menulisnya mulai terlihat saat ia bersekolah di Seminari Kecil.

Menjelang lulus Seminari Kecil, Nicolaus Suhirman memilih untuk bergabung dengan Orde Serikat Jesus dan melanjutkan pendidikan ke Girisonta Ungaran. Tahap awal dari pelayanannya melalui Ordo Serikat Jesus adalah mengikuti pendidikan askese. Nicolaus Jenthu Suhirman kemudian dikenal dengan panggilan Frater Driyarkara. Driyarkara sendiri berarti “matahari yang terbit sebagai puji-pujian.” Selanjutnya Driyarkara belajar bahasa Latin, bahasa Yunani Kuno Sejarak Kebudayaan Timur dan Barat sambil menjalani praktik sebagai frater dengan praktik mengajar di sekolah-sekolah desa.

Dari Girisonta, Driyarkara kembali ke Yogyakarta untuk belajar filsafat di Kolese St. Ignatius Kotabaru. Pelajaran filsafat bagi calon imam Jesuit ditempuh selama 3 tahun. Selama belajar filsafat ini para calon imam mendapat tugas pelayanan ke pedesaan. Selain mengajar dan mendengar keluh kesah masyarakat, para calon imam ini juga membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Driyarkara mengalami masa yang sangat sulit ketika Jepang masuk ke Indonesia. Sebab banyak kegiatan gereja yang dilarang oleh Jepang. Bahkan banyak rohaniawan barat yang dipenjara atau diusir dari Indonesia oleh Jepang. Pergumulan rohani Driyarkara amatlah berat. Sebab kekristenan diidentikkan dengan barat/penjajah dan Jepang dianggap sebagai pihak yang membantu rakyat Indonesia mengusir Belanda. Bukan hanya pergumulan batin, Driyarkara dan umat Katholik mengalami kekejaman Jepang. Banyak gedung-gedung yang digunakan untuk pelayanan Agama Katholik di Indonesia diambil alih oleh Jepang untuk markas perang mereka.

Situasi yang tidak baik selama masa pendudukan Jepang ini juga memaksa pendidikan Fr. Driyarkara pindah ke Muntilan, tepatnya di Kolese Xaverius. Sejak tanggal 17 Juli 1942, Driyarkara tinggal di Muntilan untuk belajar teologi. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, pelajaran teologi ini tidak dilalui secara normal. Driyarkara dan siswa lainnya harus banyak belajar secara mandiri.

Kebingungan yang luar biasa dialami oleh Driyarkara ketika Sukarno-Hatta memproklamirkan Indonesia sebagai negara merdeka. Ia menulis: “Lembaran ekstra dari Sinar Matahari: Indonesia Merdeka diproklamasikan. 17 Agustus proklamasi ditandatangani. 18 Agustus Soekarno presiden untuk Republik, Hatta wakil presiden. 19 Agustus diumumkan. Apakah artinya ini semua?? Permainan? Kenyataan?? Langkah jenius? Dan bagaimana ini semua didamaikan dengan berita-berita yang tak kunjung berhenti bahwa Dai Nippon kapitulasi?? Dan aneh juga. Kemerdekaan diproklamasikan sendiri. Jadi bukan hadiah dari Dai Nippon?? Menurut desas-desus, perdamaian sudah ditandatangani tanggal 15 Agustus. Tanah Airku, quo vadis?? O, Indonesia tercinta.” (hal. 92).

Penderitaan batin Driyarkara semakin besar ketika melihat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Di saat yang sama, di awal kemerdekaan, semua rohaniawan Belanda yang semula tersebar, dikumpulkan di Yogyakarta. Mereka diberi status tahanan meski bisa tinggal di Kolese St. Ignatius di Yogyakarta. Kemana ia harus memihak? Driyarkara secara tegas menolak kembalinya Belanda ke Indonesia.

Ia sempat menjadi dosen filsafat pada Seminari Tinggi Yogyakarta (1943-1947). Ia ditahbiskan sebagai imam Jesuit pada tanggal 6 Januari 1947 oleh Uskup Soegijapranata, S.J. Ia sempat memberi pelayanan misa di Semarang dan Yogyakarta, sebelum akhirnya berangkat ke Maastricht (Belanda), Belgia dan Roma untuk melanjutkan studi. Sekembali ke Indonesia pada tahun 1952 Driyarkara menjadi guru besar di Sekolah Filsafat di Yogyakarta. Driyarkara juga ikut serta mendirikan Sekolah Calon Guru (IKIP) Katholik Sanata Dharma di Yogyakarta. Ia bahkan menjadi pimpinan di IKIP tersebut. Selain menjadi guru besar filsafat, pimpinan IKIP, Driyarkara juga menjadi gurubesar luar biasa di Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Hasanuddin di Makassar.

Ketika peristiwa G30S 1965, Driyarkara sedang bertugas di Jakarta. Sesaat setelah peristiwa itu terjadi saling menyalahkan antar anak bangsa. Namun Driyarkara melihatnya dengan cara lain. ia sedih bahwa sesama rakyat Indonesia, sesama manungsa, saling memangsa (hl. 178). Diryarkara dan Gereja Katholik memberikan pendampingan kepada keluar-keluarga yang mendapat stigmasi atas peristiwa ini.

Di tengah kondisi kesehatannya yang semakin menurun, Driyarkara menjadi anggota MPRS. Selain menjadi anggota MPRS, ia juga beberapa kali memberi mengajar di SESKOAD. Pada tanggal 11 Februari 1967, Pater Nocolaus Jenthu Suhirman Driyarkara kembali kepada alam semesta. “Mati sajroning urip, urip sajroning palastra. Muji ing Gusti.” Nama beliau diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta.

Driyarkara adalah seorang imam dan sekaligus pemikir. Terbuktilah bahwa pergumulan orang Jawa, orang Indonesia yang memeluk Katholik ini bisa menyelaraskan antara kasih yang didapatnya dari agamanya dengan nasionalisme ke-Indonesia-annya. Driyarkara adalah 100% Katholik sekaligus 100% Indonesia.

Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.