Pemula yang menyulam hal-hal sepele menjadi jalinan kisah, cerita, tuturan, dan narasi.

Saudara Satu Jangkar

2 jam lalu

Angin menggila, ombak menampar kapal. Geladak licin, lampu sorot bergoyang. Seorang kawan terpeleset, teriakannya pendek, gelombang menelannya.

***

Salam Satu Jangkar. untuk mereka yang bertahan di laut, dan nama-nama yang telah menyatu dengan samudra.

Malam di atas kapal selalu datang tanpa janji. Di geladak yang basah, aku duduk menatap gelap tak bertepi.

Angin asin menampar wajah, bercampur bau solar dan karat besi. Mesin berdengung rendah seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Laut hitam di sekeliling bergolak. Luas tanpa batas, sunyi tanpa ujung.

Aku hanyalah anak kampung dari pesisir pantai utara. Di mata orang-orang kampungku, aku dianggap sukses. Pemuda yang merantau ke luar negeri, bekerja dengan gaji dolar seperti cerita yang mereka dengar dari mulut ke mulut.

Mereka tidak tahu kenyataannya. Aku hanya seorang kelasi , tenaga kasar di kapal penangkap ikan asing. Lulusan SMA yang terlempar ke laut karena daratan semakin sempit.

Janji pemerintah tentang lapangan kerja datang dan pergi seperti ombak, muncul sebentar lalu surut tanpa bekas. Tak banyak pilihan di darat, dan kesempatan hilang sebelum sempat digenggam. Maka aku meneken kontrak yang tak sepenuhnya kupahami, lalu dilempar ke sini bersama puluhan nasib lainnya.

Laut adalah jarak namun laut juga yang menjadi alasan untuk bertahan.

Hari-hariku di kapal nyaris tak berubah. Sebelum matahari muncul, kami sudah menarik jaring yang berpuluh kilo beratnya, membuat tulang punggung meraung. Bau amis campur darah menempel di kulit, tangan retak dan perih setiap kali terkena air garam menjadi makanan sehari-hari. Tidur hanya sebentar, di kabin sempit pengap yang lebih mirip kotak besi.

Kapten kapal sering berteriak tajam seperti elang. Satu simpul jaring kusut, meluncur makian “Cepat, bodoh!” seolah-olah kami bukan manusia

Pemilik kapal entah di negeri mana, hanya peduli pada tonase. Upah kami tipis, kadang bahkan sudah habis dipotong agen sebelum sampai ke tangan istri di kampung. Agen-agen itulah yang sering menebar janji surga, padahal mereka justru mengiris hasil jerih payah kami. Mereka hidup dari keringat orang lain, sementara kami di laut terkadang hanya bisa gigit jari.

Ada masanya kami hanya bisa mengirim kabar, bukan uang. Rasanya tubuh diperas sampai kering, lalu dilempar kembali ke laut.

Kadang-kadang aku menahan amarah sendiri dan bertanya: Apakah hidup kami hanya dihitung dari berat jaring? Apakah nyawa kami lebih murah dari hasil tangkapan? Namun sebelum ada jawaban, wajah anakku muncul di benakku. Amarah tenggelam, beralih tenaga untuk menarik jaring lagi.

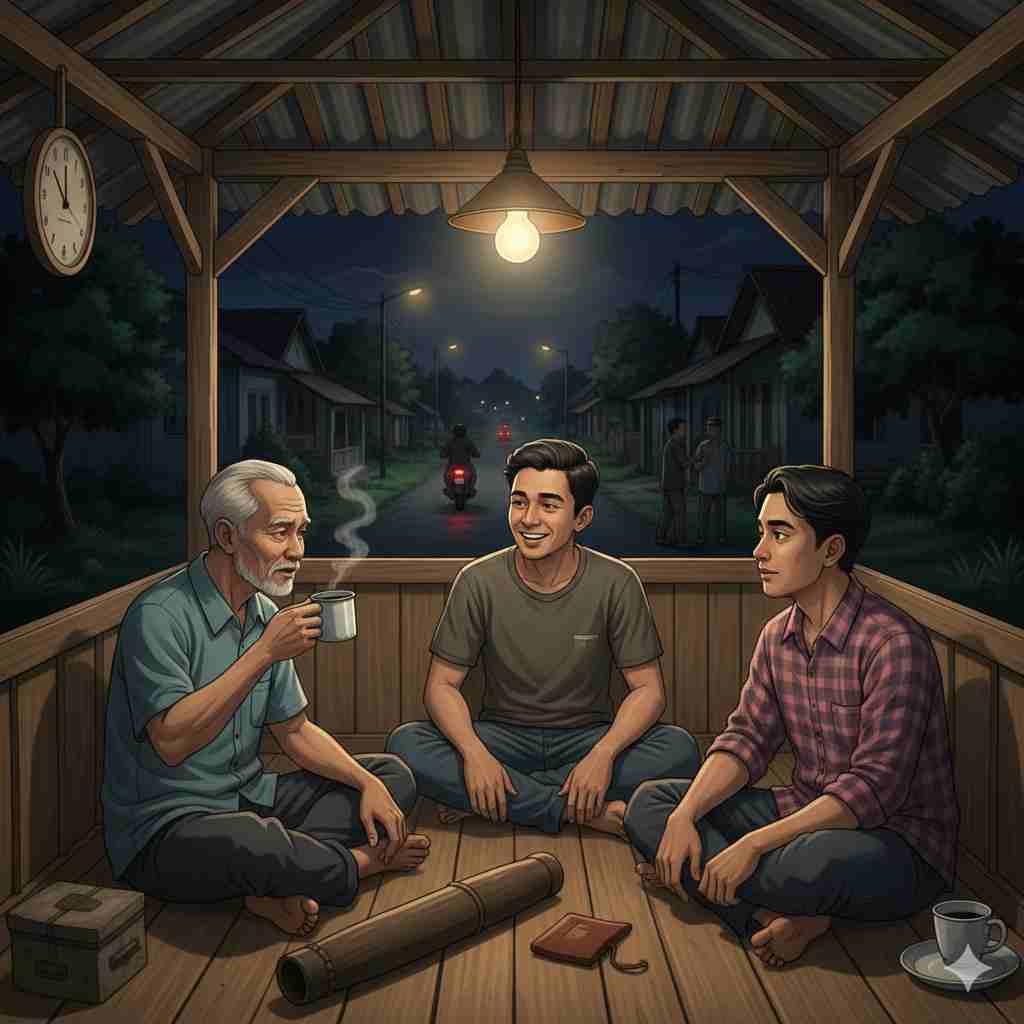

Meski keras, laut masih menyisakan ruang kecil untuk kehangatan manusia. Di sela jam kerja, kami duduk di sudut geladak, berbagi kretek dari kampung, atau mengingat rumah yang sama jauhnya.

“Nanti kalau pulang, aku mau beli motor buat ojol,” kata seorang kawan.

“Nek gajimu nyampe tenanan, Le…” ( “Kalau gajimu benar-benar sampai rumah, dik…”) sahut yang lain menimpali. Kami pun tertawa, meski tahu itu bukan lelucon.

Kami bukan saudara, tapi di tengah laut, hanya tangan sesama ABK yang dapat saling meraih. Tawa itu singkat, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kami ini masih manusia, meski dianggap seolah tak lebih berharga dari hasil tangkapan.

Sampai suatu malam, angin menggila dan ombak menampar kapal. Geladak licin, lampu sorot bergoyang, dan seorang kawan ikut menarik jaring bersama kami. Kakinya terpeleset dalam sekejap. Tubuhnya terhempas. Teriakannya pecah, pendek, dan patah sebelum gelombang menelannya. Kami berlari ke sisi kapal. Terlambat. Ia sudah hilang.

Kami melemparkan pelampung, sementara cahaya lampu mencari-cari di buih putih. Sekilas tubuhnya tampak. Tangan terangkat meminta pertolongan lalu hilang, ditelan arus.

Seisi kapal membeku. Kapten hanya menatap tanpa kata, lalu memerintahkan mesin tetap jalan. Kapal sudah terlalu jauh dari daratan, arus pun terlalu kuat untuk mencari lebih lama.

Dan aku ingin berteriak: “Hoooiii... dia manusia, bukan karung ikan!” Tapi suaraku tercekat di tenggorokan, terkubur di deru mesin.

Malam itu, geladak terasa seperti kuburan. Seseorang menyalakan rokok dengan tangan gemetar, asapnya bergetar bersama napas yang berat. Ada yang berdoa lirih. Ada yang menutup wajah, bahunya berguncang tanpa suara.

Beberapa dari kami yang muslim akhirnya berdiri berderet, menghadap laut, menunaikan shalat ghaib di buritan kapal. Tak ada sajadah, hanya geladak basah di bawah kaki. Doa itu melayang ke langit, bercampur dengan deru ombak. Laut mengambil jasadnya tanpa jejak, dan kami hanya bisa menitipkan namanya pada Tuhan.

Aku menatap ke permukaan yang kembali tenang. Hatiku remuk. Laut, yang dulunya hanya jarak, kini menjelma kuburan. Kuburan tanpa nisan, tanpa doa panjang, hanya sunyi yang menjadi saksi.

Sejak hari itu, jaring tetap harus ditarik, ikan juga harus diangkut. Tapi setiap tarikan terasa lebih berat, seolah laut menyimpan nama yang tak bisa kami ucapkan. Tawa di sela kerja pun tak lagi hangat. Ada ruang kosong yang tak tergantikan.

Malam kembali turun. Aku kembali duduk di geladak. Laut kini bukan sekedar bentangan kegelapan, tapi penampung rahasia manusia. Ia menyimpan tawa singkat, peluh yang hanyut, juga nama sahabat yang tak lagi dipanggil siapa pun di daratan.

Aku berjanji: jika aku pulang nanti, aku akan menceritakan semua ini pada anakku. Tentang kerasnya ombak, tentang peluh yang hanyut bersama asin, tentang kawan yang ditelan samudra.

Dan ketika aku membayangkan senyumannya, amarah dan duka ini berubah jadi tekad. Hidup di laut bukan hanya mengerti arti bertahan, tapi juga mengerti arti kehilangan, arti pulang, dan arti menjaga warisan.

Jika aku pulang nanti, akan kukatakan padanya:

"Laut itu keras, Nak. Tapi laut juga warisanmu. Jangan hanya bertahan seperti ayahmu—belajarlah untuk menaklukkannya, sebagaimana nenek moyangmu dahulu kala."

Karena nenek moyang kita adalah pelaut. Dan aku tak ingin nasibnya terjerat sepertiku. Hanya menjadi tenaga kasar di geladak asing yang tak peduli siapa diriku.

Aku ingin ia belajar dengan ilmu, agar kelak lautan bukan lagi tempat ia diperas, melainkan ruang tempat ia berdiri sebagai tuan.

Dan aku tahu, aku bukan satu-satunya. Ada jutaan wajah lain yang juga menggantungkan hidup di lautan. Nama-nama mereka mungkin tak pernah pulang, tapi ikatan di antara kami tak pernah putus.

Kadang muncul pertanyaan, jika semua kisah itu dikumpulkan, berapa banyak air mata dan doa yang telah larut bersama asin ombak? Mungkin itulah warisan pelaut—bukan hanya ikan yang ditangkap, tapi juga kenangan dan kehilangan yang terus dibawa pulang.

Untuk mereka yang masih berjuang di laut, dan untuk mereka yang telah menyatu dengan samudra, aku menengadah ke langit malam. Dari geladak yang sunyi ini, kuteriakkan salam yang sejak dulu menjadi janji kami:

“Salam Satu Jangkar…” bagi yang bertahan di tengah samudra, bagi kawan yang hilang bersama ombak, dan bagi nama-nama yang tak lagi dipanggil di darat.

Laut menyimpan kisah, namun semoga daratan tetap mendengarkan suara kami.

(Cape Town'25)

Pemula

0 Pengikut

Saudara Satu Jangkar

2 jam lalu

Sapu di Negeri Jauh

Selasa, 2 September 2025 09:57 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

97

97 0

0