Pendahuluan

Tulisan ini menyoroti secara singkat program Kelompencapirnya Soeharto dengan program e-blusukannya Jokowi sebagai sebuah analisa perbandingan untuk disimak sejauh mana proses komunikasi dalam pembangunan. Dan tentunya, perbandingan-perbandingan tersebut mengukur pola komunikasi, arus komunikasi, pendekatan-pendekatan komunikasi yang digunakan oleh kedua jenis program yang sama-sama difasilitasi oleh negara dan bagaimana partisipasi warga negara dalam menjalaninya karena keduanya memiliki pendekatan dan gaya yang berbeda. Pada hematnya, paradigma komunikasi yang diterapkan pada program Kelompencapir adalah paradigma modernisasi. Merujuk analisa Nobuya Inagaki yang ia tulis di World Bank Group Paper mengatakan bahwa begitu banyak program komunikasi pembangunan dalam periode pasca Perang Dunia II yang secara teoritis dan ideologis diformulakan oleh paradigma modernisasi yang mencoba menyelesaikan masalah Dunia Ketiga dengan memfasilitasi transformasi melalui transmisi informasi dalam media massa tentang sikap dan praktek masyarakat “tradisional” dan “terbelakang” kedalam cara-cara modern, rasional dan hidup Barat (Mowlana 1990). Model ini memprioritaskan top-down, penyebaran satu arah melalui saluran media massa dan ini didasarkan pada gagasan bahwa pesan media massa memiliki dampak langsung terhadap sikap dan perilaku dari penerima pesan (Servaes 1991). [i]

Dalam kacamata analisa Inagaki arus informasi yang disalurkan dalam ajang Kelompencapir melalui TVRI dan RRI merupakan arus informasi yang ditransmisikan secara satu arah. Misalnya, Keberhasilan dalam meningkatkan produksi pertanian sampai mencapai swasembada beras adalah target utama dari pelaksanaan program pembangunan dan swasembada adalah titik tolak dari tercapainya pesan-pesan komunikasi pembangunan kepada petani. Sementara mengenai e-blusukan, saya mencoba membidiknya dari perspektif partisipasi warga dan skema anak tangga partisipasi-nya Serry Arnstein yang memberikan kewenangan bagi warga negara untuk ikut dalam proses pembuatan keputusan (decision-making process) terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan guna penguatan peran aktif warga negara sebagai subyek pemegang kekuasaan tertinggi. Tentunya program Kelompencapir juga saya bidik dari perspektif tangga partisipasi Arnstein dan seperti apakah saluran komunikasi yang digunakan serta pola komunikasi apakah yang diterapkan dari program Kelompencapir.

Selayang Pandang Saluran Difusi Inovasi Orde Baru

Di zaman Orde Baru publik diakrabi dengan perhelatan program Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa) yang ditayangkan di TVRI dan disiarkan RRI melalui Siaran Pedesaan. Dalam pelaksanaannya, dibentuklah Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP). DPSP merupakan organisasi kerjasama antar instansi yang turut mengisi kegiatan siaran pedesaan (Rosnita, 1986). Tujuan utama pembentukan DPSP adalah mengintegrasikan program kerja dan kegiatan siaran pedesaan. DPSP dibentuk di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, sedangkan di tingkat kecamatan dibentuk tim Pembina Kelompencapir. Sedangkan dari bawah sebagai penerima (receiver) adalah individu-individu yang tergabung dalam Kelompencapir. Siaran pedesaan mempunyai “moto” dengar, diskusi dan gerak. Dengar adalah langkah awal dari prinsip siaran pedesaan; dalam hal ini informasi yang akan disampaikan perlu diolah dengan matang dan benar-benar sehingga mampu memenuhi “felt needs” dan “interest” masyarakat. Yang dimaksud dengan diskusi adalah langkah lanjut setelah prinsip “dengar” dilakukan.

Artinya informasi yang telah disampaikan harus dapat dibicarakan, diperdebatkan, diolah dan didiskusikan kembali dalam kelompok. Dengan demikian seluruh anggota kelompok tersebut mempunyai pandangan yang sama terhadap informasi (inovasi) yang disuluhkan dalam arti, adanya sikap keterbukaan dari masing-masing. Hal inilah yang harus menjadi kebiasaan dalam diskusi kelompok. Jika kelompok tersebut telah dapat melakukan prinsip-prinsip tersebut maka dapat dikatakan kelompok tersebut merupakan kelompok pendengar yang fungsional (selektif terhadap materi siaran pedesaan). Dalam kegiatan sehari-harinya Kelompencapir itu dibina oleh Juru Penerangan (Jupen) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Ternyata tidak jarang pula kelompok tersebut tidak berkembang seperti sebagaimana yang diharapkan. Memang dari segi kuantitas jumlah Kelompencapir yang ada di Indonesia dapat dibanggakan, tapi dari segi kualitas, mutu masih perlu ditelaah lebih lanjut. Hal ini nampak dari banyaknya kelompok yang hanya tinggal namanya saja, sedangkan partisipasi anggotanya sudah menurun. [ii]

Dalam pada itu, merujuk Rosnita kita dapat mengetahui bahwa Kelompencapir merupakan media yang mempertemukan kesamaan dan keseragaman pandangan terhadap sebuah informasi yang mereka peroleh dari Juru Penerangan (Jupen) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Petugas Jupen dan PPL inilah yang menjadi agen penyalur informasi dari Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP) yang berbasis di tingkat kecamatan. Singkatnya, ajang Kelompencapir sebagai ruang dialog terbuka antara petani dan nelayan dengan Presiden Soeharto yang sudah ditentukan muatan isinya berdasarkan kesamaan persepsi. Pada ajang ini para petani dan nelayan yang berprestasi di berbagai daerah di Indonesia terlibat adu tangkas seputar pengetahuan di bidang pertanian dan perikanan. Misalnya, sejauh mana wawasan petani dalam bidang bercocok tanam dan apa-apa saja yang dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Dalam setiap sesi temu wicara Presiden Suharto selalu mendengung-dengungkan Trilogi Pembangunan yang memuat sebuah konsepsi di mana pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ditopang dengan stabilitas nasional.

Disamping itu, beberapa medium penyampai pesan-pesan pembangunan Orde Baru dalam mensukseskan Trilogi Pembangunan selain menggunakan Siaran Pedesaan yang disiarkan melalui TVRI dan RRI juga menggunakan surat kabar sebagai saluran dalam menyebarluaskan sebuah pertukaran pesan komunikasi. Salah satu upaya tersebut ialah program koran masuk desa, Alwi Dahlan (1980) telah mencatat tentang signifikansi koran masuk desa di era Orde Baru. Hematnya, perlu diingat bahwa perubahan dan inovasi sangat banyak ragamnya dan dengan bobot yang berbeda-beda. Peranan media dalam inovasi besar dan kompleks mungkin akan lebih terbatas dibandingkan peranannya dalam suatu inovasi yang sederhana. Bagi Koran Masuk Desa, peranannya mungkin lebih besar dalam inovasi tingkat desa. Umpamanya dalam memperkenalkan teknologi tepat guna, mengadakan identifikasi atas inovasi yang dilakukan setempat atau menimbulkan perhatian terhadap suatu demonstrasi plot yang berhasil sehingga mendorong adaptasi oleh yang lain.[iii] Oleh karena itu, catatan Alwi Dahlan inilah yang dalam amatan Everett M. Rogers disebut sebagai seperangkat desain pola komunikasi pembangunan, perangkat inilah yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada rakyatnya.

Menarik disimak pendapat Wilbur Schramm bahwa efisiensi penggunaan media bagi pembangunan sosial ekonomi menuntut sifat “lokal” dari acara-acara siarannya.[iv] Pendapat Schramm ini tepat untuk menempatkan Kelompencapir sebagai program pembangunan yang disesuaikan dengan muatan lokal dan memang model difusi komunikasi adalah model yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan via media massa—sekali lagi pada kasus Kelompencapir menemukan pembuktiannya. Pendekatan ‘difusi inovasi, ‘two-step-flow’, dan ‘extension’ adalah ekstensifikasi dari perluasan teori modernisasi yang bercorak elitis, vertikal dan berorientasi top-down—pendekatan inilah yang menjadi basis pijakan Kelompencapir, tergambarkan bagaimana pola komunikasi yang berlangsung tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan publik apalagi keputusan yang menyangkut dengan proyek-proyek pembangunan.

Pada kasus Kelompencapir suara aktif warga negara sangat sulit ditemukan dan desain program Kelompencapir menempatkan warga sebagai objek pasif penerima informasi dan atau kebijakan pembangunan. Disamping itu, adu ketangkasan petani adalah sarana pertukaran informasi yang sudah di blocking terlebih dahulu sebelumnya mengingat dalam proses persebaran komunikasinya kelompok tersebut bersifat homophily—artinya adalah tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi serupa dalam atribut tertentu, seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan sejenisnya. Dalam situasi bebas pilihan, ketika seorang individu dapat berinteraksi dengan salah satu dari sejumlah orang lain, ada kecenderungan kuat baginya untuk memilih orang yang paling mirip dengan dirinya sendiri.[v] Hemat saya, apa yang diformulakan Everett M. Rogers tidaklah ajeg yang melihat pola komunikasi pada program Kelompencapir berlangsung statis dan orangnya itu-itu saja (baca: homophily) bahkan untuk tingkatan masyarakat yang lebih heterogenpun pendekatan difusi inovasinya tetaplah sama, dalam artian pemerintah sudah mengetahui dengan jelas siapa saja yang dapat memberikan testimoni atas tercapainya sebuah program pembangunan seperti swasembada—ajang Kelompencapir menjadi penting disini sebagai alat pembenaran dan legitimasi atas program-program pembangunan pemerintah dan atau tepatnya kekuasaan Orde Baru yang begitu developmentalistik.

Selanjutnya, masih bertolak dari formula Rogers, saluran (channel) adalah instrumen penting selain inovasi dari proses difusi di mana melalui media massa perhelatan Kelompencapir dapat disebarluaskan sebagai sebuah pertukaran pesan komunikasi. Saluran media massa seringkali menjadi cara yang paling cepat dan efisien untuk menginformasikan suatu pengadopsi potensial kepada khalayak tentang keberadaan suatu inovasi, yaitu, untuk menciptakan kesadaran-pengetahuan. Media massa adalah saluran yang melibatkan semua sarana transmisi pesan seperti media massa, radio, televisi, koran, dan sebagainya, yang memungkinkan satu sumber atau beberapa individu untuk mencapai audiens yang banyak. Di sisi lain, saluran interpersonal yang lebih efektif dalam membujuk seseorang untuk mengadopsi ide baru, terutama jika saluran interpersonal yang menghubungkan dua atau lebih individu yang terdekat. Saluran interpersonal melibatkan pertukaran tatap muka antara dua atau lebih individu.[vi] Pada saluran interpersonal diwakilkan oleh Juru Penerangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan dan atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai opinion leaders.

Tinjauan Tangga Partisipasi Arnstein Dalam Kelompencapir dan e-blusukan

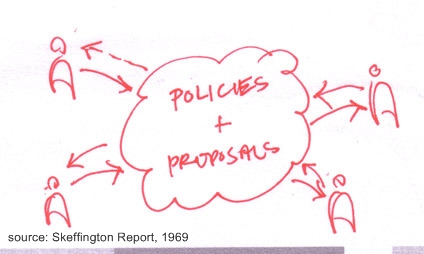

Pada tahun 1969 Sherry Arnstein mengajukan sebuah teori partisipasi publik yang ia sebut tangga partisipasi warga (A Ladder of Citizen Participation) sebagai tawaran konseptual dan didesain berdasarkan tipologi partisipasi warga untuk program-program sosial pemerintah federal AS seperti pembaharuan kota (urban renewal), pemberantasan kemiskinan (poverty alleviation), dan proyek percontohan penataan kota (model cities). Sebuah tipologi, yang dirancang menjadi provokatif, diatur dalam pola tangga dengan masing-masing anak tangga yang sesuai dengan tingkat kekuatan warga dalam menentukan rencana dan atau program. Ide partisipasi warga melalui tangga partisipasi memberikan definisi partisipasi sebagai sebuah redistribusi kekuasaan di mana partisipasi warga adalah istilah kategoris kekuasaan warga negara dalam menentukan bagaimana informasi digunakan bersama-sama, tujuan dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama, sumber pajak yang dialokasikan, program yang dioperasikan, dan manfaat yang diperoleh seperti kontrak sosial dan perlindungan yang dibagikan bersama. Singkatnya, itu adalah sarana yang menyebabkan terjadinya reformasi sosial secara signifikan dan memungkinkan semua pihak berbagi manfaat dari kondisi masyarakat yang makmur. [vii]

Pola komunikasi yang didesain dalam Kelompencapir menurut tinjauan tangga partisipasinya Serry Arnstein menempatkan Kelompencapir berada pada tingkatan Manipulation, therapy dan Tokenism. Pada tingkatan ini dapat kita dedah di mana kelompok yang tergabung dalam Kelompencapir bertindak sebagai wakil dari petani yang terlebih dahulu dididik dan dipilih untuk menyampaikan dan memanipulasi pandangan dan apa-apa saja yang akan dikomunikasikan tanpa perlu memberitahukannya kepada seluruh peserta—tangga ini disebut Manipulation. Selanjutnya, pada tangga therapy para peserta diberi tahu namun hanya beberapa informasi saja dan terakhir tahapan kedua dari tangga partisipasi yakni tokenisme di mana otoritas yang berkuasa (baca: Dewan Pembina Siaran Pedesaan) menciptakan sebuah citra, namun tak menghalangi partisipasi publik yang lebih luas. Kenyataannya berbeda, benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula.[viii]

Pada jabaran ini dapat ditarik di mana tahapan pertama Nonparticipation (manipulation dan therapy) dan tahapan kedua tokenisme (informing, consultation, placation) yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam penyelenggaraan negara dan mengkomunikasikan program-program pembangunan. Padahal dari itu semua, kita menginginkan tangga partisipasi yang tertinggi yakni citizen power yang mencakup partnership, delegated power dan citizen control namun tahapan tertinggi dari tangga partisipasi publik Arnstein ini sulit dicapai karena rezim represif-developmentalistik[ix] Orde Baru mustahil ‘membagi’ kekuasaannya dengan membangun ruang partisipasi publik secara dyadic communication dan memberikan kesempatan partisipasi aktif dalam membuat keputusan (participation in decision-making) kepada rakyatnya.

Sementara itu, apa yang dilakukan Jokowi memang masih terbatas pada anak tangga pertama Partnership dari ketiga anak tangga tertinggi tahapan partisipasi warga (Citizen power) di mana Jokowi pada anak tangga ini, mendistribusikan kekuasaannya melalui negosiasi antara warga dan pemegang kekuasaan. Mereka setuju untuk berbagi perencanaan dan tanggung jawab pengambilan keputusan melalui struktur seperti papan kebijakan bersama, komite perencanaan dan mekanisme untuk menyelesaikan kebuntuan. Setelah aturan dasar telah dibentuk melalui beberapa bentuk pemberi dan pengambil keputusan, mereka tidak tunduk pada perubahan sepihak. Pada anak tangga ini tercermin dalam pengalaman Jokowi ketika memindahkan pedagang kaki lima dengan serangkaian dialog yang secara simultan ia lakukan. Jadi, pada tataran ini Jokowi mempunyai modal pengalaman tetapi apa yang dilakukan Jokowi tidak dirancang dalam bentuk yang lebih sustain melalui sistem terpadu dan pada test case ini tindakan direktif Jokowi lebih pada kemampuan personalnya dalam memimpin bukan pada kekuatan sistem penyelenggaraan negara yang partisipatif. Kedepan, tidak hanya kekuatan karakter kepemimpinan yang dibutuhkan tetapi harus didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif. Dan tentunya, sistem yang dibangun memiliki landasan hukum yang tetap sehingga sustainability force-nya legitimate dan tata kelola pemerintahan yang accountable, transparan dan aspiratif bukanlah dilihat dari perangkat operasionalnya semata melainkan juga memiliki sebuah nilai partisipasi yang memberikan kewenangan bagi publik untuk terlibat—apa yang Arnstein sebut redistribusi kekuasaan.

Pada pengertian tangga partisipasinya Arnstein di dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan maka diperlukan keterlibatan peran aktif warga negara dalam membuat keputusan, usulan dan keterlibatan langsung warga negara dalam redistribusi kekuasaan. Bagaimana caranya agar supaya redistribusi kekuasaan tersebut bisa dioperasikan, caranya ialah dengan memfasilitasi inisiatif kebijakan kepada warga. Pilihannya itu tiga yakni (1) Warga bisa menyusun kebijakan, (2) Warga bisa terlibat menyusun anggaran, dan (3) Warga bisa terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan. Itulah tangga partisipasi publik yang tertinggi, ciri-cirinya ditandai dengan ketiga hal tersebut. Dalam perkembangannya, ketiga hal tersebut bisa ditambahkan atau difasilitasi dengan mekanisme hak petisi, ini adalah hak yang mendasar bagi negara atau masyarakat yang percaya pada hukum negara demokratis karena jika ditelusuri dengan seksama lahirnya bersamaan dengan magna charta [x] tahun 1215 silam dan dalam perkembangannya tidak hanya diberlakukan di Inggris tetapi juga diadopsi oleh konstitusi Amerika Serikat tahun 1789. Mengacu pada keempat elemen ini, program e-blusukan Jokowi, hemat John Muhammad belum sampai pada penguatan partisipasi (empowering participation) selama keempat elemen tersebut diatas tidak difasilitasi oleh negara.[xi]

Demokratisasi Pasca Reformasi dan Pengarusutamaan Penguatan Partisipasi Warga

Pasca reformasi 1998 situasi politik Indonesia berubah drastis. Perubahan ini ditandai dengan kejatuhan rezim Orde Baru dan bergemanya tuntutan demokratisasi; salah satu tuntutannya ialah percepatan agenda reformasi. Pada era reformasi warga negara mendapatkan ‘ruang fiskal politik’ yang luas di mana sistem politik memberikan tempat yang sangat besar bagi warga negara untuk berpolitik aktif dan terlibat pada proses demokratisasi.

Keterlibatan warga negara dalam proses politik berperan besar pada penguatan masyarakat sipil ditambah dengan hadirnya kebebasan pers yang secara cepat mengantarkan Indonesia pada perubahan struktural. Konsekuensinya, perubahan tersebut melahirkan sistem penyelenggaraan negara yang tidak lagi bersifat top-down melainkan bottom-up sesuai dengan aspirasi yang disuarakan meskipun dalam prosesnya masih dihadapkan pada kendala struktural dan kultural namun upaya perbaikan kearah demokratisasi terus dilakukan, semisal amandemen UUD 1945, penyelenggaraan pemilu—pertama dalam sejarah Indonesia berlangsungnya pemilihan Presiden-Wakil Presiden secara langsung, perubahan UU yang dinilai tidak demokratis, penyelenggaraan Pemilukada, pembentukan lembaga negara yang modern dan demokratis seperti Mahkamah Konstitusi, KPK dan lembaga negara independen lainnya, reformasi TNI dsb. Memang sudah banyak ditemui berbagai kemajuan yang juga dibarengi dengan persoalan besar yang mengikutinya—sampai saat ini masih banyak persoalan yang belum tuntas. Itupun belum mencakup kasus-kasus kejahatan HAM dan berbagai persoalan lainnya—pada tulisan singkat ini tak mungkin saya utarakan.

Penyelenggaraan negara yang dihasilkan melalui pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah buah dari agenda reformasi yang dinikmati bersama. Hasilnya, rakyat Indonesia memiliki seorang pemimpin yang dipilih langsung dan tentunya melahirkan pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi terhadap demokrasi terlepas dari beberapa pemimpin yang cacat dan bermasalah secara politik dan moral, misalnya terlibat korupsi. Baiklah, buah reformasi selama perjalanannya telah banyak melejitkan seorang figur pemimpin yang sangat fenomenal dan memberikan sebuah optimisme masa depan demokrasi di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Joko Widodo (selanjutnya Jokowi) yang meroket namanya karena berbagai gebrakannya selama memimpin Kota Surakarta. Tampil membawa inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan negara, sebagai walikota Surakarta Jokowi berhasil meyakinkan semua pihak tentang perubahan baru di mana mekanisme penyelenggaraan negara berdasarkan pada paradigma baru yakni lebih menekankan pendekatan bottom-up dan berkomitmen dalam mempromosikan pengarusutamaan kemitraan (partnership) dengan rakyatnya. Pada sisi lain, kini publik menyaksikan kecakapan Jokowi dalam memimpin karena berbagai situasi gaduh menyertai perjalanan pemerintahannya yang masih infant ini seperti kasus KPK VS POLRI, soal hukuman mati, soal ekonomi, popularitasnya yang kian merosot dsb. Namun disini kita tidak akan mendikte terlalu jauh kinerja Jokowi dalam memerintah dan yang terpenting adalah publik sama-sama mengawasi segala kebijakan pemerintahan Jokowi agar tidak keluar dari apa yang telah ia gariskan dan senantiasa mengedepankan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Kali ini memang Jokowi sedang diuji sejauh mana ia mampu menjalankan pemerintahannya ditengah rendahnya kepercayaan publik.

Kendati demikian, kita dapat melihat bagaimana perubahan paradigma dalam mengelola pemerintahan dan perubahan ini mengantarkan pada penguatan partisipasi warga dan penting kedudukannya karena proses pembuatan keputusan (decision-making process) dan penyusunan kebijakan publik membutuhkan keterlibatan warga negara untuk berpartisipasi.

Pada konteks ini, Rui Pedro Lourenço dan João Paulo Costa (2010) menjabarkan dengan metodis penguatan partisipasi warga dalam perspektif proses pembuatan keputusan (decision-making process) dan penyusunan kebijakan publik. Hemat mereka bahwa transformasi ini menciptakan tantangan baru bagi dukungan partisipasi publik karena gagasan melibatkan warga dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan ini tidaklah baru. Permintaan untuk partisipasi warga berkembang dan itu terutama dibenarkan oleh kebutuhan untuk membatasi “penyalahgunaan” sistem perwakilan dan pemerintahan (Barber, 1984; Pateman, 1970), yang menggarisbawahi kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik sebagai nilai-nilai demokrasi, dan itu ditopang oleh sebuah perdebatan etis normatif dan analitis fungsional. Dalam hal ini, keterlibatan warga negara dalam proses penyusunannya diharapkan mampu menghasilkan kualitas kebijakan yang lebih baik, membangun kepercayaan dan mendapatkan penerimaan kebijakan dan berbagi tanggung jawab untuk pembuatan kebijakan (Macintosh, 2003).

Pemerintahan, yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup warga negara biasa, “menjadi titik fokus penting dan beberapa orang akan mengatakan ini sebuah medan pertempuran, dalam sebuah perdebatan atas keterlibatan publik (Roberts, 2004).” Teori dan praktek pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir menganjurkan partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk meningkatkan kualitas analisis keputusan dan dukungan untuk pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai organisasi dan individu yang dipengaruhi atau percaya diri akan terpengaruh oleh proses pengambilan keputusan. Hal ini diasumsikan bahwa mereka mungkin memberikan informasi berkualitas tinggi dan menggunakan data ilmiah yang penting untuk melengkapi kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan. [xii]

Mark E. Waren (2008) merumuskan dua elemen kunci dari konsep demokrasi partisipatoris: (1) pembuatan keputusan langsung (direct decision-making), (2) melibatkan keterlibatan warga negara di dalam pembuatan keputusan melalui mekanisme sistem perwakilan. Jika, bagaimanapun, kita memutuskan ada dua kerangka partisipasi dari perspektif perwakilan, pertama ialah melibatkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan atau mekanisme formalisasi pembuatan keputusan lainnya, berdasarkan asumsi bahwa warga negara mewakili mereka dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, melibatkan warga negara yang mempunyai kapasitas perwakilan: warga negara mewakili warga negara lainnya. Ini merujuk pada peran dari perwakilan warga negara—sebuah bentuk sistem perwakilan yang mengalami trend peningkatan dalam praktik, tetapi hampir tidak ada dalam teori demokrasi klasik. [xiii]

Sementara itu, awal abad ke-21 telah ditandai dengan perubahan paradigma: dari era masyarakat industri ke masyarakat jaringan (Castells, 2000). Hal ini disebabkan oleh revolusi ICT. Selain itu juga telah ditandai dengan 'ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi perwakilan yang lama, yang mencakup kurangnya kepercayaan dan partisipasi warga dalam lembaga mereka (Putnam & Goss, 2003).[xiv] Dalam konteks ini, ada perubahan dalam konsepsi tradisional dalam tindakan politik, dan pengenalan beberapa pengalaman transisi dari pemerintah tradisional ke bentuk baru pemerintahan relasional-disebut governance-yang menggabungkan unsur-unsur kompleksitas, serta partisipasi semua stakeholder dalam pengambilan keputusan publik (Brugué & Coma, 1998). Partisipasi warga dalam ranah publik yang beragam dan termasuk berbagai bentuk dan intensitas, menggambarkan berbagai situasi dari partisipasi yang dilembagakan dan dipromosikan oleh pemerintah (top down) dan partisipasi dalam gerakan sosial atau jaringan masyarakat sipil yang dipromosikan oleh kewarganegaraan itu sendiri (bottom-up).[xv]

Indonesia sendiri pasca reformasi sudah dibekali dengan modal sosial dan politik yang besar sebagimana telah saya sebut diatas memiliki ruang fiskal politik yang luas. Terintegrasinya internet ke gelanggang demokrasi semakin memperkuat nilai-nilai dan sistem demokrasi itu sendiri, Indonesia tak terlepas dari mondialisasi teknologi informasi yang menuntut high velocity dalam aksesibilitas informasi dan kecakapan dalam mengelola informasi. Kecepatan informasi tak dapat dibendung lagi dan ini menjadi tantangan terbesar dalam mengatasinya, maka diperlukan sebuah kemampuan tactical untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi segala informasi yang diperoleh.

Kemampuan inilah yang menjadi prasyarat hadirnya masyarakat informasi dan bersiap menuju masyarakat pengetahuan dan selanjutnya siap sedia take-off menjadi masyarakat digital—bukankah Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis buku putih perihal roadmap TIK (ICT) Indonesia yang memuat desain tahapan-tahapan dari visi ICT Indonesia: Indonesia Connected, Indonesia Informative, Indonesia Broadband dan Indonesia Digital. [xvi] Kedepan tantangan semakin berat untuk mewujudkan visi tersebut dan jauh sebelum apa yang telah dicanangkan oleh Kemenkominfo, saat ini saja kita sudah digempur dengan badai informasi yang tak pernah berhenti.

Oleh karena itu, diperlukan generasi baru yang memiliki kecerdasan dalam mengelola informasi dan memiliki kemampuan analitik untuk survive dari lalu lintas informasi yang begitu viral. Bersamaan dengan itu, tata kelola internet menjadi grand issue yang amat vital dan strategis di mana pencapaian internet governance di Indonesia sudah semestinya berkolerasi dengan semangat demokrasi—tentunya untuk mencapainya bukan hanya dengan paradigma pertumbuhan ekonomi an sich melainkan dengan menguatkan sistem demokrasi. Meskipun saat ini kita masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur ICT bukan berarti keterbatasan tersebut membatasi warga negara dalam mengisi saluran-saluran demokrasi. Yang perlu dicatat disini adalah konsolidasi demokrasi, kesadaran tentang hak-hak berdemokrasi, perluasan partisipasi warga dalam berdemokrasi via internet sangat tinggi traffic-nya di dunia dan pengalaman rakyat Indonesia dalam berdemokrasi pasca reformasi memperlihatkan bagaimana kita mampu mengoptimalkan potensi demokrasi di mana ada beberapa isu strategis belakangan ini seperti good governance, open government, open data, frekuensi publik, hak petisi (petition right)[xvii]dan termasuk e-blusukan sendiri sebagai platform demokrasi partisipatoris—bisa dikatakan demikian jika e-blusukan ditempatkan pada kerangka konsultasi dan perluasan partisipasi warga negara (broader participation).

Pengalaman selama Pemilu 2014 adalah bukti tak terbantahkan bagaimana warga negara berhasil memaksimalkan potensi demokrasi via teknologi informasi dan kembali pada tantangannya ialah sejauh mana effort warga negara dalam merawat prinsip demokrasi partisipatif, caranya yaitu dengan memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan keputusan dan menuntut warga negara untuk bisa berbagi kekuasaan dengan pemerintah (power sharing) di dalam pengambilan keputusan publik. Itulah capaian yang tertinggi dan tentunya redistribusi kekuasaan dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan publik menempatkan warga negara berada dalam anak tangga tertinggi Citizen Power yang di zaman Orde Baru adalah hal yang muskil kita dapatkan.

Pada pengertian ini pencapaian Citizen Power akan merubah secara radikal sistem politik dan bukan tak mungkin itu terjadi selama warga negara memainkan peran signifikan dalam proses-proses politik dan modal tersebut sudah ada saat ini tinggal seberapa maksimal usaha untuk memperolehnya. Hemat saya, jika pencapaian Citizen Power ini terjadi maka sudah barang tentu perubahan radikal dalam sistem politik Indonesia bisa menjadi kenyataan, sebab di Barat sendiri pun berdasarkan pengalaman demokrasi partisipatorisnya belum bisa merubah secara radikal sistem politik dan kelembagaan mereka yang ada hanyalah menambahkan bentukan-bentukan baru dalam sistem politik mereka. Namun tak dipungkiri perubahan elementer dalam sistem politik disana bisa saja terjadi—bukankah gejala demokrasi deliberatif semakin bergerak dinamis dan mengglobal.

Bertolak dari Konsep Situation Room: e-blusukan Harus Menganut Prinsip Keterbukaan Bukan Prinsip Surveilans!

Dalam amatan John Muhammad, ia mengkhawatirkan jika nanti program e-blusukan dijadikan semacam aktifitas surveilans negara terhadap warga negaranya. Aktifitas ini dikenal dengan istilah situation room yang dicomot dari perangkat teknologi surveillans pemerintah AS, fasilitas situation room ini pertama kali dimiliki oleh Presiden AS John F. Kennedy. David Ignasius seorang Espionage expert menulis apa itu situation room di artikelnya yang dimuat di The Washington Post, terangnya situation room adalah fasilitas dari bagian kompartemen keamanan tertinggi, yang dikenal dengan nama Sensitive Compartmented Information Facility, disingkat SCIF. Fasilitas ini ada di setiap instansi pemerintah AS. SCIF memiliki semua jenis perangkat pengawasan terhadap sistem perlindungan keamanan nasional AS. Ketika Anda pergi ke SCIF, Anda harus menyerahkan ponsel Anda, biasanya ke dalam satu set lubang kecil. Teknologi yang digunakan dalam situation room begitu canggih. Di masa perang dingin hotline pertama terhubung ke Kremlin yang diartikan sebagai bunyi mesin teleks yang berdentang—bahwa teknologi hadir sebagai penyelamat dari perang nuklir. Sekarang mimpi buruk terbesar dari situation room adalah perang siber (cyber war)—perang malware yang akan menembus bagian otak terdalam dari keamanan nasional Amerika. Pentagon dan badan-badan intelijen mengambil sebuah tindakan pencegahan yang rumit: militer yang beroperasi dalam memperbanyak pemilahan, klasifikasi dan nothing from “outside” dari internet. Sebuah memo dari anggota Situation Room: Don’t bring your flash drives. [xviii]

Di Indonesia sendiri fasilitas situation room diperkenalkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan pengelolaannya diserahkan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Saat ini, di era pemerintahan Jokowi fasilitas tersebut dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan yang bertanggungjawab atas lalu lintas data dan informasi terkait program pembangunan, pengambilan keputusan—sebagaimana dikatakan oleh SBY fasilitas ini disebut decision spot centre, pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Beberapa fitur layanan situation room terintegrasi satu sama lainnya termasuk didalamnya adalah layanan e-blusukan di mana Presiden bisa menggunakannya untuk aktivitas pemantauan semisal melalui telekonferensi dan konferensi video diberbagai daerah dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi komunikasi (ICT) yang dioperasikan secara computerized dan realtime.

Dalam perkembangannya aktifitas situation room ditolak karena berpotensi terjadinya penyalahgunaan metode yang berimplikasi pada gangguan perlindungan privasi. Dalam konteks e-blusukan, ada sinyal bahwa program ini dijadikan aktifitas surveilans bagi pemerintahan Jokowi dan menjadikannya sama seperti prinsip Situation Room. Aktifitas surveilans melalui situation room secara fenomenal dilakukan oleh Presiden Barack Obama beserta Wakil Presiden Joe Biden, Menlu Hillary Clinton, para petinggi intelijen, perwira militer dan pejabat badan keamanan AS ketika penangkapan Osama Bin Laden di Afghanistan tahun 2011. Dalam mencegah tidak terjadinya aktifitas surveilans dalam fasilitas situation room seperti layanan e-blusukan maka program ini harus dikawal sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi bukan merekam perbincangan rakyat baik itu lewat twitter, facebook (media sosial) ataupun alat surveillans lainnya.

Pada konteks itu maka mau tidak mau aktivis digital, perlu untuk merekomendasikan dan mendorong kualitas aktifitas e-blusukan menjadi penguatan partisipasi warga dalam bentuk teknologi (ICT); dalam bentuk kepastian mekanisme hukum; dalam bentuk protes dan melakukan konsolidasi untuk menentang jika terdapat prinsip-prinsip atau rencana kebijakan yang pada intinya mengintervensi privasi warga sipil; dan sebagai catatan dalam hal ini Menkominfo (subrekomendasi) (1) mencabut peraturan menteri yang berlawanan dengan kebebasan warga sipil, (2) mengusulkan inisiatif untuk merevisi kepada DPR tentang UU ITE, (3) mendorong peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di mana seluruh instansi pemerintah membangun data terbuka (open data) atau yang lebih dikenal dengan konsep e-governance dengan tujuan meningkatkan partisipasi warga berbasis data publik, dengan begitu banyak data yang diperoleh sehingga kedepan nanti diharapkan warga bisa berpartisipasi misalnya membuat kawal pemilu, pengawasan kinerja pemerintah, pemantauan kebijakan pemerintah, pengawalan pembangunan, pemantauan terhadap struktur birokrasi, alokasi dan belanja anggaran negara, juga misalnya, sejauh mana data perikanan kita. Nah, jikakalau masyarakat bisa mengakses, membuat aplikasi-aplikasi pengawasan, aplikasi-aplikasi pemantauan, justru ini membuat jauh lebih sedikit meringankan beban tugas pemerintah—dengan adanya monitoring dari warga bisa dipastikan redistribusi kekuasaan akan membuat penyelenggaraan negara lebih efektif dan efisien.

Hemat John Muhammad itulah yang terpenting dan bagaimana e-blusukan sebagai sebuah konsepsi yang terbangun dari nilai partisipasinya bukan membicarakan e-blusukan hanya sekedar fenomenanya saja tetapi kita dapat membedahnya dengan pisau analisa dari partisipasi warga, dan penerapan e-democracy. [xix] Jika e-blusukan sudah terbangun nilai partisipasinya maka kita dapat saksikan bahwa penggabungan ICT kedalam arena politik telah memperkenalkan perubahan mendasar dalam sistem politik yang demokratis (Ciulla & Nye, 2002; Clift, 2003; Norris, 2004). ICT memperkenalkan perubahan mendasar dalam politik dan memungkinkan hubungan baru antara warga dan perwakilan politik. Tergantung pada model manajemen publik yang mereka terapkan, kita menemukan model e-Administration, e-Government atau e-Governance, di mana pengalaman e-Participation termasuk didalamnya (Hagen, 2007, Hacker & Van Dijk, 2000; Bellamy, 2000 ; Hoff, Horrocks & Tops, 2000). ICT memperkenalkan peluang untuk menyegarkan demokrasi dan memperbarui bentuk administrasi pemerintahan dan partisipasi politik. ICT memungkinkan untuk terciptanya sebuah inovasi teknis yang mendukung informasi, komunikasi, transparansi dan interaksi.[xx]

Oleh karena itu, teknologi ini memperkenalkan perbaikan teknis yang kuat yang dapat menyebabkan peningkatan informasi, komunikasi, konsultasi dan saluran pengambilan keputusan, membuatnya lebih cepat, sederhana dan efektif (Clift, 2000). ICT memfasilitasi komunikasi lebih dekat dan lebih personal (Castells, 2000) dan memungkinkan untuk ambil bagian dalam sistem politik yang lebih langsung dan kolektif. ICT juga memungkinkan meminimalkan waktu dan jarak masalah, mengurangi biaya organisasi dan teknologi yang memungkinkan komunikasi tanpa batas. ICT yang digunakan dalam politik terdapat dua cara dasar yakni: membuat bentuk baru politik dengan cara yang lebih kolektif dan partisipatif dan mendukung munculnya proses yang bertujuan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Namun, strategi yang dominan adalah yang kedua, terutama melalui peningkatan sistem informasi dan komunikasi.[xxi]

Bagi banyak orang, penggabungan Internet kedalam gelanggang demokrasi memungkinkan partisipasi warga yang lebih besar dan memperkenalkan perubahan ke dalam kebijakan (Clift, 2003). Meskipun demikian, sebagian besar pengalaman e-participatory tidak berarti adanya perubahan radikal dalam sistem politik atau kelembagaan. ICT memiliki potensi untuk membentuk bentuk-bentuk baru dari partisipasi warga, meskipun fakta ini masih baru. Realitas saat ini adalah bahwa ICT memperkenalkan perubahan dalam demokrasi perwakilan, dengan memfasilitasi peningkatan informasi dan komunikasi, memperkenalkan perubahan dalam bentuk pengertian tanggung jawab kolektif dan membangun kewarganegaraan.[xxii] Kedepan, saya melihat ICT semakin terkonsolidasi dalam memberikan assist kepada penguatan demokrasi partisipatif meskipun etatisme dan konsepsi negara patrimonial masih mengakar kuat dalam sistem politik Indonesia. Namun terlepas dari hambatan tersebut, bukan berarti ruang partisipasi warga menjadi lemah. Atas dasar itulah, e-blusukan harus ditempatkan pada penguatan partisipasi warga dan bertindak sebagai media konsultasi di mana berlangsungnya proses pertukaran pesan antara pemerintah dan warganya sehingga tidak ada lagi kebijakan yang dibuat secara sepihak. Jika tidak, nilai partisipasi e-blusukan sama sekali tidak ada dan hanya pelengkap dari anak tangga tokenisme—sekedar prosesi basa basi saja.

Kelompencapir: Persamaan dan Perbedaannya dengan e-blusukan—Sebuah Catatan Penutup

Kelompencapir sebagai media difusi inovasi mentransmisikan pesan-pesan Trilogi Pembangunan Orde Baru melalui siaran pedesaan dan program siaran tersebut adalah satu upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi baru (inovasi) kepada masyarakat yang mempunyai hubungan dengan pembangunan masyarakat desa. Pemerintah telah memilih penggunaan radio sebagai satu alat bantu dalam menyampaikan informasi disamping alat bantu lain seperti koran dan televisi. Dilihat dari sumber dalam proses komunikasi, usaha yang dilakukan adalah agar diperoleh umpan balik yang positif, yaitu dengan dibentuknya Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP). DPSP merupakan organisasi kerjasama antar instansi yang turut mengisi kegiatan siaran pedesaan. Tujuan utama pembentukan DPSP adalah untuk mengintegrasikan program kerja dan kegiatan siaran pedesaan. DPSP ini dibentuk di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, sedangkan di tingkat kecamatan dibentuk tim Pembina Kelompencapir. Sedangkan dari bawah sebagai penerima (Receiver)adalah individu-individu yang tergabung dalam kelompencapir. [xxiii]

Merujuk Rosnita (1986) Siaran Pedesaan yang memuat moto “Dengar, Diskusi dan Gerak adalah saluran difusi inovasi yang pada prinsipnya adanya kesamaan pandangan terhadap informasi-informasi yang disalurkan dari atas ke bawah (bersifat top-down, dan two-step flow communcation). Sedangkan pada program e-blusukan letak perbedaannya adalah soal persoalan-persoalan yang dibahas tidak melulu sesuai dengan kesamaan pandangan dan pengungkapannya lebih spontan—artinya program e-blusukan tidak by design seperti Kelompencapir yang sebelumnya kontennya sudah di setting oleh Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP) sampai ke Juru Penerangan (Jupen) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di mana mereka bertindak sebagai agen penyalur informasi dari sumber yang memproduksi konten informasi (Pemerintah). Letak persamaan baik Kelompencapir maupun program e-blusukan Jokowi adalah sama-sama menjadikan para pendukungnya sebagai mitra dialog, jika di Kelompencapir sudah di setting terlebih dahulu maka di program e-blusukan Jokowi adalah mereka-mereka yang sepenuhnya mendukung segala kebijakan dari Presiden Jokowi. Nah, ini berbahaya jika dibiarkan begitu saja semestinya Jokowi tidak demikian karena bertentangan dengan semangat good governance dan dapat menyebabkan perpecahan (divide state) diantara rakyat.

Program e-blusukan semestinya harus menyasar semuanya tanpa terkecuali rakyat yang tidak memilihnya dalam Pilpres 2014 lalu (berdasarkan prinsip imparsialitas) dan juga warga negara kritis yang belum tentu menerima begitu saja kebijakan Jokowi. Kemudian, perbedaan antara Kelompencapir dan program e-blusukan terletak pada kanal-kanal komunikasi yang digunakan dan bobot nilai partisipasinya. Kanal-kanal yang digunakan dalam Kelompencapir adalah media massa, Juru Penerangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan cum Dewan Pembinan Siaran Pedesaan (DPSP) dan opinion leaders sedangkan e-blusukan lebih menekankan penggunaan kanal teknologi informasi (ICT). Pada bobot nilai partisipasinya, Kelompencapir menyasar penerima pesan yang pasif dan menerima begitu saja aliran informasi sementara itu nilai partisipasi e-blusukan lebih menekankan spontanitas warga dalam menyampaikan pandangan dan keluhannya—bukan berarti di Kelompencapir warga tidak bisa melakukannya namun letak permasalahannya adalah soal pendekatan dialognya saja dan ini berdampak terhadap bobot nilai partisipasinya. Singkatnya, skala nilai partisipasi Kelompencapir lebih kecil ketimbang e-blusukan.

Selama Orde Baru kanal komunikasi yang digunakan ialah media massa—radio, televisi dan surat kabar yang begitu ampuh sebagai saluran difusi inovasi sedangkan kanal komunikasi program e-blusukan adalah platform teknologi informasi komunikasi (ICT) seperti layanan aplikasi video conference dan pemanfaatan media sosial. Memang harus diakkui bahwa penggunaan layanan teleconference atau video conference sebenarnya sudah dilakukan oleh Presiden Suharto ketika berdialog dengan masyarakat dalam satu agenda temu wicara yang disiarkan oleh TVRI di mana Presiden Suharto dengan gamblang menyatakan bahwa “Tidak ada satu desapun yang tidak melaksanakan pembangunannya”. Namun di zaman Soeharto tetap saja arus komunikasinya bergerak secara two-step flow.

Begitupun dengan gaya berkomunikasi baik Presiden Suharto maupun Jokowi sama-sama berlangsung cair dan interaktif namun perbedaannya adalah soal pendekatannya saja (tentunya ini berkenaan dengan sistem politik dan ruang demokrasi yang berbeda antara rezim Orde Baru dengan rezim pasca reformasi). Apa maksudnya, begini Presiden Suharto dalam berkomunikasi dengan warga berlangsung two-step flow communication—mitra dialog sekedar mendukung dan mengamini apa-apa saja program pembangunan Orde Baru dan adanya sebuah imperative mood yang dipaksakan sedangkan pada Jokowi warga dengan bebas mencurahkan segala keluhan dan segala persoalannya tanpa takut sedikitpun dan Jokowi gemar memberikan celah lebar untuk mendengarkan aspirasi warga—singkatnya pada Jokowi mungkin berlaku sebuah pameo sharing is caring.

Terlepas dari itu, perbedaan lainnya adalah soal medium penyampaiannya saja yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, bukan pada basis filosofis partisipasi warga yang dalam kerangka Arnstein sampai pada tahapan Citizen Power. Sebagaimana telah saya singgung di atas bahwa gaya komunikasi Jokowi dan implementasi program e-blusukan dalam kerangka Arnstein masih bertengger di anak tangga pertama ‘Partnership’ dari ketiga anak tangga tertinggi tahapan partisipasi warga (Citizen power) di mana Jokowi pada anak tangga ini, mendistribusikan kekuasaannya melalui negosiasi antara warga dan pemegang kekuasaan. Tahapan untuk menaiki anak tangga kedua ‘Delegated Power’ dan sampai puncaknya di anak tangga ketiga ‘Citizen Control’ dari tahapan tertinggi partisipasi warga ‘Citizen Power’ masih butuh waktu untuk mencapainya dan kita tak perlu menunggunya tetapi menjemputnya dengan segera. Maka keterlibatan warga dalam redistribusi kekuasaan sangat penting artinya sebagai sebuah tindakan komunikasi yang deliberatif. Pada prinsipnya, sebagai warga negara kita berhak menagih janji Jokowi dalam kampanyenya sebagaimana tertuang di Nawacita yang salah satu klausulnya adalah membuka dan mendorong ruang partisipasi publik melalui citizen charter dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.” Tabik.

Renal Rinoza—penulis; alumni UIN Jakarta; tertarik di isu studi pembangunan

Endnote

[i] Lihat Nobuya Inagaki (2007), Communicating the Impact of Communication for Development; Recent Trends in Empirical Research, Washington: World Bank Working Paper The IBRD/World Bank. Hal. 5-6

[ii] Lihat Rosita(1986), Hal. 10

[iii] Lihat Alwi Dahlan (1980 “Saluran Pemerataan Informasi di Pedesaan: Koran Masuk Desa atau Jaringan Komunikasi Sosial?”, Prisma 1980/Maret. Hal. 7

[iv] Lihat Antony Z. Abidin (1980), “Tingkat Partisipasi Media: Pengaruh dan Prospeknya”, Prisma 1980/Maret.

Hal. 43

[v] Lihat Everett M. Rogers (1983), Diffusion of Innovations, New York: The Free Press. Hal. 18

[vi] Ibid, Hal. 18

[vii] Lihat Sherry Arnstein (1969) ” A Ladder of Citizen Participation” dalam Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. Boston: American Institute of Planners. Diperoleh dari https://www.planning.org/pas/memo/2007/mar/pdf/JAPA35No4.pdf

[viii] Penjabaran ini saya sarikan dari Coky Fauzi Alfi, Menaiki Tangga Arnstein Menata Partisipasi Publik yang Ideal, diakses dari https://cokyfauzialfi.wordpress.com/2013/01/28/menaiki-tangga-arnstein-menata-partisipasi-publik-yang-ideal/

[ix] Istilah ini saya ambil dari Hebert Feith dalam sebuah tulisannya berjudul “Represive-developmentalist regimes in Asia: Old Strengths, new vulnerabilities. Prisma 19: 39-55. Sebagaimana Kathryn Robinson mengutipnya dari bukunya berjudul “Gender, Islam and Democracy in Indonesia. London & New York: Routledge, 2009. Bunyinya: “The New Order has been characterized as a ‘represive-developmentalist’ regime (Feith 1980) that pursued capital-induced development (pembangunan) through its combination of a militeristic command structure and engagement with the global economy.” Bisa dimaknai bahwa rezim represif-developmentalistik adalah karakter kunci dari ideologi pembangunan rezim Orde Baru di mana politik pembangunan yang dijalankan adalah perpaduan antara penerapan struktur komando yang militeristik dalam setiap kebijakan dan implementasi pembangunan dan ikut serta dalam arus besar ekonomi global yang kapitalistik. Hal. 5

[x] Wawancara dengan John Muhammad-Deputi Direktur Public Virtue Institute, tanggal 30 Oktober 2014.

[xi] Ibid

[xii] Lihat Rui Pedro Lourenço and João Paulo Costa (2010). “E-Participation: A Discursive Approach”dalam David Rios Insua & Simon French (eds). E-Democracy A Group Decision and Negotiation Perspective. New York: Springer. Hal. 163-164

[xiii] Lihat Mark E. Waren (2008). “Citizen Representatives” dalam Mark E. Waren & Hilary Pearse (eds). Designing Deliberative Democracy: The British Coumbia Citizen’ Assembly. New York: Cambridge University Press. Hal. 50

[xiv] Lihat Clelia Colombo (2012). “Internet and Citizen Participation: State of the Art, Factors and Determinants at Local Level in Catalonia” dalam Aroon Manoharan & Marc Holzer (eds). E-Governance and Civic Engangement” Factors and Determinants of E-Democracy”. Hershey, PA: Information Science Reference. Hal. 293

[xv] Ibid, hal. 293

[xvi] Lihat Rudi Lumanto et.al (2010). Komunikasi Dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010, Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal. 80

[xvii] Hak Petisi di Indonesia dipelopori oleh Change.org yang merupakan sebuah platform dalam mengajukan Hak Petisi warga negara sebagai bagian dari partisipasi digital. Bertujuan menggalang dukungan publik terhadap sebuah permasalahan dan seputar kebijakan publik bahkan untuk isu-isu yang dianggap domestik sekalipun. Diantara petisi yang diajukan ialah penolakan enam ruas jalan tol di Jakarta yang berhasil membatalkan proyek tersebut. Kemudian petisi #SaveKPK, petisi #KoinPerita yang sangat fenomenal dll. Penggalangan dukungan melalui petisi online adalah perluasan partisipasi warga dalam mengawal, menyebarluaskan dan mengelola isu-isu publik. Di negara lain hak petisi melalui platform petisi online sudah lebih dulu ada seperti e-people di Korea Selatan, e-petitions di Inggris dan We the People di Amerika. Hak petisi adalah saluran aspirasi warga dan media konsultasi terhadap sebuah kebijakan publik, isu-isu publik seperti kriminalitas, HAM, Hukum, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Pendidikan, aparatur negara dll. Namun inisiatif hak petisi di Indonesia baru sebatas pada level penggalangan dukungan publik dan belum di instalasi kedalam sistem hukum dan politik Indonesia. Kedepannya, hak petisi sudah seharusnya masuk kedalam kerangka konstitusional—negara menyediakan fasilitas seperti fasilitas judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan atau perlindungan terhadap saksi dan korban di mana negara menyediakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal yang sama juga berlaku pada penyediaan hak warga negara dalam meminta perlindungan ke Komnas HAM, dsb.

[xviii] Lihat David Ignasius, Breaking down the Situation Room, http://www.washingtonpost.com/wp-srv/lifestyle/style/situation-room.html , diakses tanggal 14 Januari 2014.

[xix] Wawancara dengan John Muhammad-Deputi Direktur Public Virtue Institute, tanggal 30 Oktober 2014.

[xx] Lihat Clelia Colombo (2012)…, hal. 295

[xxi] Ibid, hal. 295-6

[xxii] Ibid, hal. 296

[xxiii] Lihat Rosita(1986), Hal. 8, 10

Kepustakaan

Arnstein, S.R. 1969. “A Ladder of Citizen Participation” dalam Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. Boston: American Institute of Planners. https://www.planning.org/pas/memo/2007/mar/pdf/JAPA35No4.pdf, Diakses 25 December 2014

Abidin, Antony Z. 1980.“Tingkat Partisipasi Media: Pengaruh dan Prospeknya”, Prisma 1980/Maret.

Clelia Colombo. 2012. “Internet and Citizen Participation: State of the Art, Factors and Determinants at Local Level in Catalonia” dalam Aroon Manoharan & Marc Holzer (eds.). E-Governance and Civic Engangement Factors and Determinants of E-Democracy. Hershey, PA: Information Science Reference.

Dahlan, Alwi. 1980. “Saluran Pemerataan Informasi di Pedesaan: Koran Masuk Desa atau Jaringan Komunikasi Sosial?” Prisma 1980/Maret.

David Ignasius, Breaking down the Situation Room, http://www.washingtonpost.com/wp-srv/lifestyle/style/situation-room.html , diakses tanggal 14 Januari 2014.

Everett M. Rogers. 1983. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.

Inagaki, Nobuya. 2007. Communicating the Impact of Communication for Development; Recent Trends in Empirical Research. Washington: World Bank Working Paper/The IBRD/World Bank.

Fauzi Alfi, Coky. Menaiki Tangga Arnstein Menata Partisipasi Publik yang Ideal, diakses dari https://cokyfauzialfi.wordpress.com/2013/01/28/menaiki-tangga-arnstein-menata-partisipasi-publik-yang-ideal/

Lourenço, Rui Pedro & Costa, João Paulo. 2010. “E-Participation: A Discursive Approach”dalam David Rios Insua & Simon French (eds.) e-Democracy A Group Decision and Negotiation Perspective. New York: Springer.

Rosnita. 1986. Pelaksanaan Siaran Pedesaan dan Partisipasi Kelompok Pendengar Dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus RRI Cirebon dan Kelompencapir Wanita Cerdas di Desa Beber, Kec. Beber, Kab. Cirebon. Bogor: Skripsi Fakultas Pertanian IPB.

Rudi Lumanto et.al. 2010. Komunikasi Dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010, Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wawancara dengan John Muhammad-Deputi Direktur Public Virtue Institute, tanggal 30 Oktober 2014.

Widodo, Yohanes. 2011. “The Experience of NGOs in Indonesia to Develop Participatory Democracy by the use of the Internet”, Internetworking Indonesia Journal, 2011/3.

Ikuti tulisan menarik renal rinoza lainnya di sini.