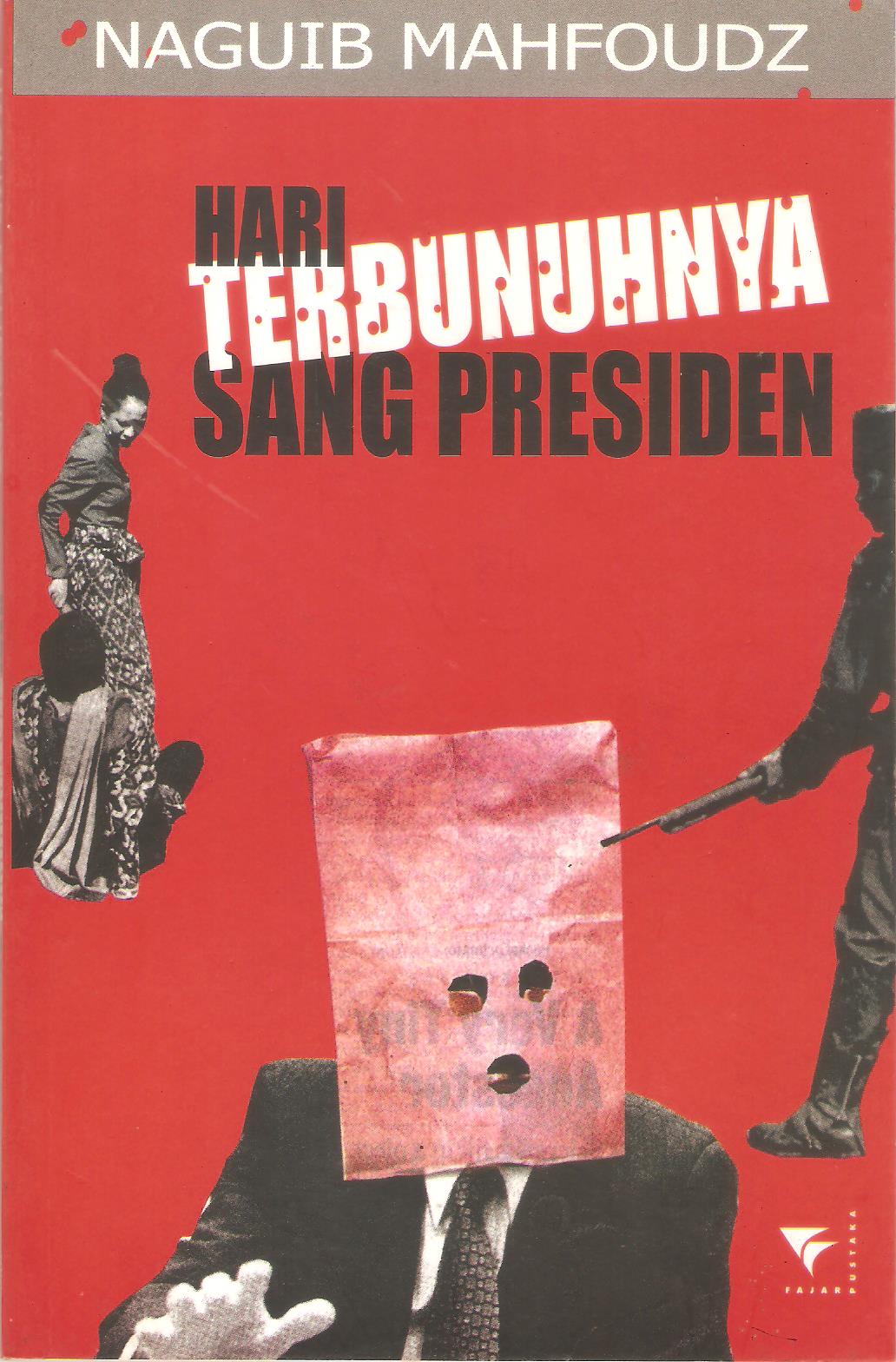

Judul: Hari Terbunuhnya Sang Presiden

Judul Asli: Yaumma Qutila Az-Zaim

Penulis: Naguib Mahfoudz

Perterjemah: Surgana

Tahun Terbit: 2000

Penerbit: Fajar Pustaka Baru

Tebal: 124

ISBN: 979-95555-22-7

Membicarakan Mesir adalah membicarakan sebuah bangsa dengan sejarah yang luar biasa. Namun membicarakan Mesir juga membicarakan keterbelahan pribadi-pribadi orangnya. Sebagai sebuah bangsa yang pernah menjadi pusat imperium, orang-orang Mesir memiliki kebanggaan masa lalu. Tetapi perjalanan sejarah dimana Mesir menjadi jajahan (Arab dan barat) membuat ingatan sejarah sebagai bangsa yang ditaklukkan tak bisa dihindarkan. Kebingungan eksistensi tersebut sering dipakai sebagai tema dalam novel-novel Mesir. ”The Map of Love” karya Ahdaf Soueif misalnya. Novel ini menggambarkan bagaimana orang Mesir Modern mencari akar budayanya di antara masa lalu dan masa kini. Antara kebanggaan masa lalu dan perasaan tertaklukkan masa kini.

Selain dari Ahdaf Soueif, Naguib Mahfoudz juga mengangkat tema eksistensi orang Mesir saat negara ini kalah perang dengan Israel pada tahun 1967. Kekalahan perang yang dianggapnya berhubungan dengan pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Naguib Mahfoudz menggambarkan orang Mesir yang bangga dengan masa lalunya, tetapi sekaligus merasa sebagai orang-orang yang kalah. Kekalahan itu diungkapkan dalam bentuk pembunuhan kepada sesama orang Mesir sendiri.

Dalam novel berjudul “Hari Terbunuhnya Sang Presiden” Naguib Mahfoudz bermain dengan tokoh lintas generasi untuk menggambarkan betapa kekalahan perang tersebut menimbulkan penderitaan yang amat hebat. Generasi kakek (Muhtasyimi Zaid) yang hidup pada jaman Gamal Abdul Naser dan generasi cucu yang hidup pada saat Mesir kalah perang. Sang kakek yang sudah pensiun dan berumur lanjut tetap bisa bahagia dalam kekacauan politik dan ekonomi, karena mengenang masa lalunya dan menikmati kehidupan relijiusnya, meski ia tinggal di ruang sempit apartemen. Sang kakek yang mengawali perjalanan religiusnya dari fase agama keluarga, fase pertentangan, fase atheis, fase rasional dan terakhir fase keimanan.

Sedangkan generasi cucu digambarkan sebagai anak yang tak terurus, sebab kedua orangtuanya harus bekerja sepanjang hari di luar rumah supaya tetap bisa menyambung hidup.

Sang cucu (Alwan Fawaz Muhtasyimi) yang sudah bertunangan ini akhirnya tak bisa melanjutkan ke pernikahan karena kemiskinan. Pertunangannya bubar. Calon istrinya (Rondah Sulaiman Mubarak) menikah dengan bosnya, seorang pengusaha yang adalah jejaka tua. Namun pernikahan tersebut bubar segera, karena sang suami lebih peduli kepada bisnisnya daripada istrinya. Istrinya malah dijadikan penghibur teman-teman bisnisnya. Di saat yang sama sang cucu diminati oleh adik sang bos. Sang cucu yang memilih untuk tegar dan tidak menyerah pada nasip (gambaran orang Mesir yang bangga akan masa lalu?) akhirnya harus membunuh sang bos, meski kejadiannya adalah karena emosi sesaat. Sang cucu memilih bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut (dan masuk penjara), meski adik sang bos berupaya untuk menyelamatkannya dari hukum.

Sang cucu tak melihat kebanggaan pada orangtuanya (demikian pun dengan orang Mesir terhadap pahlawannya). Kekalahan orangtuanya terhadap nasip (demikian pun dengan para pemimpin Mesir) telah menelantarkan generasi baru, sehingga generasi baru ini tak memiliki masa depan, selain kebanggaan akan kakek (masa lalunya) yang sudah nikmat menanti sorga. Maka yang bisa dilakukan adalah mempertahankan harga diri dalam kemiskinan yang dihadapinya. Inikah pandangan Naguib Mahfoudz tentang bangsanya?

Gaya bertutur tokoh-tokohnya yang semuanya menjadi orang pertama di novel ini sangatlah menarik. Gaya ini sangat cocok untuk menggambarkan suasana psikologi dari masing-masing generasi yang ingin diungkapkan oleh Naguib Mahfoudz. Dengan memilih cara semua tokohnya sebagai orang pertama, maka Naguib Mahfoudz bisa lebih leluasa mengungkapkan perasaan sang tokoh daripada kalau mereka ditempatkan sebagai orang ketiga. Naguib Mahfoudz tak perlu mendeskripsikan atau menarasikan perasaan sang tokoh. Ia juga tak perlu membangun plot yang rumit untuk mengungkapkan rasa hati sang tokoh.

Novel ini sangat pendek. Hanya 124 halaman (versi terjemahan dalam bahasa Indonesia). Sangat amat pendek dibanding dengan trilogi karya beliau “Baina al-Qasrain, Qasr asy-Syauq dan as-Sukriyyah” yang menghabiskan 1500 halaman dan membawanya mendapatkan anugerah Nobel Sastra pada tahun 1888. Meski novel “Hari Terbunuhnya Sang Presiden” sangat pendek, tetapi tidak membatasi ekplorasi Naguib Mahfoudz terhadap perasaan orang Mesir terhadap kekalahan.

Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.