Dalam pandemi corona yang menyerang dunia dan mewabah di Indonesia, segala sengkarut yang kini terus bergolak di Indonesia, memang bila dianalisis lebih dalam, salah satu pangkalnya adalah keberadaan manusianya.

Manusia tak bersastra

Persoalan manusianya ini, banyak indikatornya, mulai dari pendidikan, karakter, kecerdasan intelegensi dan personaliti (emosi), sehingga dalam persoalan sopan santun dan budi pekerti, berbesar hati, tahu diri, rendah hati, menjadi sangat mencolok dan sekarang sangat nampak manusia-manusia Indonesia yang tak tahu malu, meski sudah dikritik dan dihujat namun tetap bergeming dengan apa yang diperbuatnya, meski manusia bernama rakyat pun sudah "berteriak", mereka tetap asyik duduk di singgasana atau kursinya.

Apa yang menjadi latar belakang mengapa kondisi manusia-manusia di Indonesia menjadi demikian? Jawabnya, satu di antaranya adalah masalah manusia yang "tak bersastra".

Semoga kerusuhan di Amerika tidak menginspirasi rakyat Indonesia untuk ikut rusuh dan anarkis karena kondisi yang kini semakin menyiksa, pun rakyat juga semakin jauh dari kehidupan "bersastra".

Setelah saya coba napak tilas, membaca-baca referensi artikel saya, khusus menyoal sastra dan kepemimpinan, kali ini coba saya pilih empat artikel yang masih sangat aktual dikaitkan dengan kondisi sekarang.

Terutama wajib menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

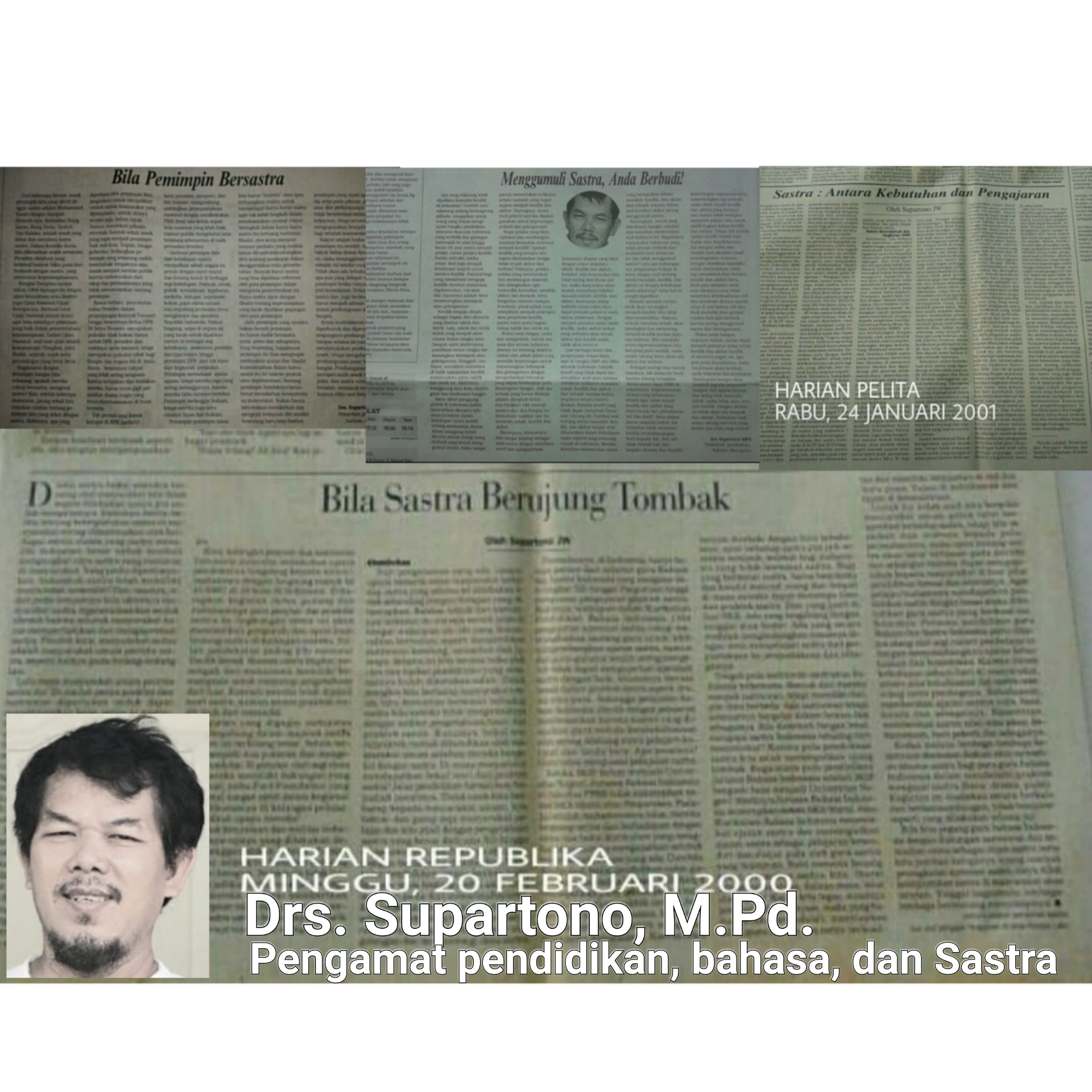

Dalam Harian Warta Kota, Senin, 30 November 2015, sudah saya tulis artikel dengan judul " Bila Pemimpin Bersastra". Lalu, pada Senin, 20 Maret 2017 di harian yang sama, saya tulis artikel dengan judul "Menggumuli Sastra, Anda Berbudi".

Kemudian artikel dengan judul "Sastra: Antara Kebutuhan dan Pengajaran" yang saya tulis di Harian Pelita pada Rabu, 24 Januari 2001.

Lebih jauh lagi, 20 tahun sebelumnya, dalam Harian Republika, Minggu, 20 Februari 2000, malah saya sudah menulis artikel dengan judul "Bila Sastra Berujung Tombak".

Keempat artikel tersebut bila saya ungkap lagi latar belakangnya, semua tetap dalam satu benang merah, yang masalahnya tetap "kusut" hingga sekarang.

Terlebih dalam masa pandemi corona, adalah wadah praktik nyata bagi pemimpin bangsa dan rakyat untuk membuktikan mana yang berbudi dan mana yang tidak berbudi dalam menghadapi masa sulit yang entah sampai kapan akan usai, dan kini sudah lahir pemikiran new normal yang tetap mengkawatirkan.

Sastra tetap tak berujung tombak

Dalam artikel sastra 20 tahun lalu, mengapa saya tulis "Bila Sastra Berujung Tombak", alasannya karena para guru bahasa Indonesia di kelas-kelas mulai SD-SMA, bahkan sampai dosen bahasa Indonesia di Universitas "tak mampu" mengajar dan mendidik siswa/mahasiswa dalam materi kesastraan dengan jitu.

Sempat lahir istilah pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, namun pada akhirnya lurus menjadi pelajaran Bahasa Indonesia. Hingga lahir sertifikasi guru.

Karenannya baik guru maupun pelajaran bahasa Indonesia di kelas-kelas, mengajarakan dan mendidik kesastraan hanya sekadar sebagai "tempelan".

Apakah guru-guru bahasa salah, karena mengajar materi sastra sekadar tempelan dan sering dilewatkan? Jawabnya, tegas. Salah!

Meski sudah menjadi cerita klasik, bahwa saat para guru bahasa menekuni ilmunya saat kuliah, pengajaran sastra di kampus juga asal lewat. Jadi, para guru bahasa yang seharusnya piawai mengajar materi sastra, saat mengajar di ruang-ruang kelas juga menjadi tak terbebani, tak merasa bersalah bila hanya sekilas mengajarkan materi sastra.

Tak ada pendalaman apalagi melahirkan inovasi dan cipta karya sastra yang diteladani para siswa dan mahasiswa. Terparahnya, sebab tak mengajarkan dan mendidik siswa/mahasiswa tentang betapa pentingnya memahami dan menguasai ilmu sastra karena menjadikan manusia berbudi pekerti luhur.

Beginilah akhirnya, manusia-manusia Indonesia terkini. Sebab, ujung tombaknya, para guru/dosen pun tak mumpuni dalam penguasaan dan praktik materi sastra. Itulah, latar belakang mengapa lahir artikel "Bila Sastra Berujung Tombak" 20 tahun yang lalu, yang analisisnya bahkan saya lakukan dalam beberapa tahun sebelumnya.

Lomba inovasi pembelajaran, miskin sastra

Lebih ironis, saat saya akhirnya menggenggam Juara Inovasi Pembelajaran "sastra drama" tingkat DKI tahun 2006 dan tingkat nasional 2007 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Ternyata hampir seluruh peserta baik peserta di tingkat DKI, maupun 33 provinsi lain di Indonesia, kompak berpendapat bahwa, mereka semua, sebagai guru bahasa Indonesia, memang tidak pernah dekat dengan pembelajaran sastra drama, baik saat kuliah maupun setelah mengajar.

Dalam lomba inovasi tersebut, juga hanya ada 1 atau 2 peserta yang membawakan materi sastra, dan inovasi sastra drama hanya saya.

Tergambarlah betapa pengajaran sastra memang tertinggal.

Ujian Nasional di China, kesusastraan

Berikutnya, mengapa saya tulis artikel dengan judul "Bila Pemimpin Bersastra", 15 tahun berikutnya, setelah "Bila Sastra Berujung Tombak?"

Dalam berbagai literasi, sosok pemimpin Indonesia yang akrab dengan sastra adalah Muhammad Yamin dengan Sumpah Pemuda-nya. Lalu, Bung karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, adalah sosok yang dekat dan membaca karya sastra.

Untuk tingkat dunia, kita dikenalkan sosok semacam Presiden Abraham yang terkenal banyak bikin puisi dan berkarib dengan sastra, yang menuntun kepemimpinannya.

Kemudian bangsa Tionghoa sampai tahun 1904 dipengaruhi dengan ujian kesustraan atau disebut juga Ujian Nasional/Ujian Kenegaraan. Di Tionghoa, berhasil lulus Ujian Nasional adalah kunci agar bisa mendapat pekerjaan yang baik dalam pemerintahan/kepemimpinan.

Sebab, dalam Ujian Nasional, soal-soal ujian adalah kesusastraan Tionghoa, yaitu filsafat, sejarah, sajak serta perundingan yang berat-berat.

Bagaimana dengan para pemimpin bangsa kita sekarang, di tengah pandemi corona. Apakah mereka cukup bersastra, mengenal sastra, dan memahami sastra? Setelah beberapa dasawarsa, hingga pemimpin kita sekarang, jarang sekali kita temukan catatan tentang pemimpin kita yang dekat dengan sastra.

Oleh karenanya, baik sebelum hadir corona dan hingga sekarang corona melanda, apa yang terus diperbuat para pemimpin kita, baik di parlemen maupun pemerintahan.

Jelas, para pemimpin kita itu, barangkali, dulu saat di bangku sekolah, dan kuliah, kurang mendapat asupan "sastra" karena memang guru/dosen yang tak mumpuni.

Mengapa China hingga sekarang menjadi kiblat dunia, karena para pemimpinnya dan rakyatnya tak pernah lepas dari kehidupan bersastra. Dalam Ujian Nasional, soal-soal ujian adalah kesusastraan Tionghoa, yaitu filsafat, sejarah, sajak serta perundingan yang berat-berat.

Itulah sebabnya ada pepatah "tuntutlah ilmu sampai ke negeri China". Dan kini China menjadi penguasa dunia bersaing dengan Amerika. Bagaimana di Indonesia?

Apa yang diperbuat oleh para pemimpin kita, jangankan untuk menjadikan contoh untuk masyarakat yang dipimpinnya, untuk dirinya sendiri saja, belum layak. Sudah menduduki tempatnya saja masih menjadi sorotan publik karena nirkelayakan dari sikap dan perbuatannya yang tidak mencerminkan seorang pemimpin.

Rakyat bingung, siapa di negara ini yang layak untuk dijadikan contoh di berbagai segi kehidupan. Pemimpin memahami ajaran agama, tetapi mereka juga yang sering melanggarnya, karena mereka tahu caranya bertobat. Pemimpin melanggar hukum, tetapi mereka juga tahu caranya lepas dari hukum.

Pasalnya pemimpin-pemimpin kita sekarang tak “nyastra” atau tak mau meluangkan waktu untuk mempelajari karya-karya sastra agar tak salah langkah dalam melaksanakan amanat rakyat.

Di dalam sastra itu

Dalam karya-karya sastra, tertuang tuntunan, filsafat, etos kerja maupun tatanan perilaku yang mutlak harus ditumbuhkembangkan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan roda pemerintahan, dan sangat banyak karya sastra yang bisa dijadikan referensi oleh para pemimpin dalam mengelola pemerintahan ini.

Karya sastra sarat dengan filsafat tentang kepemimpinan yang layak dijadikan pegangan oleh para pemimpin. Jadi, pemimpin yang nyastra bukan berarti pemimpin itu harus mahir bersastra puisi, prosa dan sebagainya.

Yang terpenting, bagaimana pemimpin itu bisa mengimplementasikan ajaran dan filsafat kepemimpinan dalam karya sastra itu ke tataran praktik atau implementasi. Bila pemimpin kita "nyastra" tentu akan benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya berorientasi memikirkan dan mengejar kekayaan diri sendiri.

Dengan demikian, seseorang baru bisa disebut sebagai pemimpin yang sejati apabila dia setia pada pikiran, perbuatan dan perkataannya. Dia tidak berorientasi menumpuk kekayaan, tetapi senantiasa mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Ingat! Rakyat adalah badan dari pemimpin itu sendiri. Apabila rakyat hidup dalam kemiskinan, maka sesungguhnya pemimpin itu sendiri yang miskin.

Tidak akan ada kebahagiaan apa pun yang didapat oleh pemimpin ketika rakyatnya diliputi kemiskinan. Dekat dengan sastra dan juga berkesenian harus menjadi adonan utama dalam pembangunan karakter bangsa.

Kini, negeri kita benar-benar dalam krisis multidimensi yang diperburuk, diperpelik oleh timpangnya pembangunan bangsa selama ini yang mendahulukan pembangunan sosok, namun mengabaikan pembangunan inner beauty bangsa yang jauh dari sastra yang membuatnya beradab.

Itulah deskripsi para pemimpin kita hingga saat ini. Bagaimana dengan manusia bernama rakyat?

Rakyat tetap jauh dari sastra

Untuk kondisi ini, maka saya tulis artikel "Menggumuli Sastra, Anda Berbudi". Apa masalahnya? Semua hal, apapun, sejak artikel itu saya tulis hingga kondisi teranyar saat ini, semua perkara dijadikan komoditi konflik di Indonesia? Perseteruan dari sisa Pilkada dan Pilpres, hingga kini terus menggelora dan membara.

Para pemuja pemimpin, merasa di atas angin dan aman tak akan "diciduk" meski melakukan berbagai ujaran kebencian kepada lawannya, yaitu rakyat biasa yang protes dan mengkritik demi mendambakan hidup dalam keadilan dan kesejahteraan.

Siapa para pelaku yang tidak berbudi pekerti luhur itu? Yang dipastikan juga jauh dari kehidupan "nyastra?". Mereka adalah sosok mulai dari orang-orang yang belum mengenyam bangku pendidikan, lalu, manusia-manusia Indonesia yang terdidik dan golongan menengah ke atas hingga kaum elit, justru menjadi pelaku utama pemicu konflik dengan memanfaatkan media sosial dan perangkat digital lainnya.

Untuk apa mereka ciptakan konflik? Konflik sengaja dicipta sebagai bagian dari skenario yang disebut taktik dan intrik. Lalu, taktik dan intrik inilah yang menjadi aktor utama dalam rangka membangun opini pembenaran, justifikasi dalam rangka memenangkan kelompok atau golongannya.

Sungguh luar biasa, sutradara-sutradara di balik manajemen konflik melalui pintu-pintu taktik dan intrik ini.

Akibatnya, menggaung kata-kata disintegrasi dan intoleransi bangsa. Aktor-aktor panggung politik di Indonesia dalam menciptkan skenario lalu menyutradarai dalam kehidupan nyata seolah sedang memainkan drama dalam panggung teater.

Nah, pertanyaannya, mengapa orang-orang yang dipandang berbudi dan kental menggumuli sastra, maka sangat piawai menentukan indikator sebab/masalah yang dapat segara menjadi konflik dan akibat ini mengaplikasikannya dalam hal negatif? Benarkah, mereka orang berbudi akibat dari "nyastra?"

Wahai anak bangsa, sadar dan mengertilah, bahwa suasana dan situasi Indonesia dewasa ini memang diskenariokan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memenangkan kelompok dan golongannya dengan mengorbankan toleransi yang dapat berdampak pada disintegrasi bangsa.

Hakikat masalah/sebab, konflik, dan akibat

Jadi hal terbaik yang harus disikapi adalah alangkah indah dan bijaknya bila seluruh masyarakat dan bangsa ini memahami hakikat apa itu masalah/sebab, konflik dan akibat.

Sayangnya, masyarakat kita sangat kurang menggumuli sastra dengan membaca novel dan mengapresasi (menonton drama) yang lekat dengan unsur masalah/sebab, konflik dan akibat.

Padahal, bila masyarakat kita tidak kering dari dunia sastra, maka masyarakat akan mudah memahami hakikat masalah/sebab, konflik, dan akibat, karenanya setiap individu masyarakat akan dapat menjadi pemutus mata rantai intoleransi.

Dengan menjadi pemutus mata rantai konflik, maka akibat-akibat yang sedianya akan terjadi akibat dari konflik maka tidak akan muncul.

Ternyata jawaban-jawaban dari persoalan tersebut, sejatinya sudah saya tulis 19 tahun yang lalu, yaitu " Sastra: Antara Kebutuhan dan Pengajaran".

Sastra memang sangat dibutuhkan dan sangat vital diajarkan melalui proses pendidikan di kelas dan bangku kuliah, yang tidak sekadar tempelan apalagi hanya numpang lewat.

Guru dan dosen harus memiliki ilmu secara terori dan praktik yang mumpuni, bukan malah menghindari materi sastra.

Pada akhirnya, dengan mengulang kembali kisah empat artikel "sastra" di tahun 2000, 2001, 2015, dan 2017, maka inilah fakta hasil pendidikan sastra Indonesia hingga saat ini.

Penuh pemimpin bangsa dan rakyat yang masih miskin budi pekerti.

Pesan untuk Mas Nadiem

Terkhusus untuk Mas, Nadiem, Mendikbud kita, tolong tengok mengapa dari rakyat hingga pemimpin kita tak dekat dengan sastra, apalagi nyastra.

Jelas indikatornya ada pada masalah di kurikulum, berefek domino kepada bekal para calon guru/dosen dalam menempuh pendidikannya selama ini.

Dan, bagaimana dengan kondisi para guru/dosen bahasa Indonesia yang terlanjur tak mumpuni dalam materi dan praktik sastra, pun tak dekat dengan sastra apalagi "nyastra", tapi masih mengajar di kelas dan kampus?

Semoga setelah empat kisah sastra di Indonesia yang saya tulis dalam kurun 20 tahun yang lalu, sembilan belas tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, dan tiga tahun yang lalu, kini saya ulik lagi di tahun 2020, benar-benar menjadi perhatian Mas Nadiem.

Ayo Mas, bikin rakyat dan pemimpin Indonesia dekat dengan sastra dan nyastra. Bila kini masyarakat kita kurang "pas" bila menyebut kata "China". Tapi, faktanya, pendidikan dan ujian nasional di China juga selalu menyertakan materi kesusastraan, karena kesadaran betapa pentingnya sastra bagi kehidupan manusia dan kepemimpinan.

Akhirnya, menyoal sastra dalam artikel kali ini, Selasa, 2 Juni 2020, saya berikan judul: Corona Membuka Mata, Pemimpin dan Rakyat Kita Butuh Sastra.

Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.