Penyelewengan Separation of Power dan Sekuel dari Krisis Politik Tunisia

Jumat, 11 Februari 2022 16:03 WIB

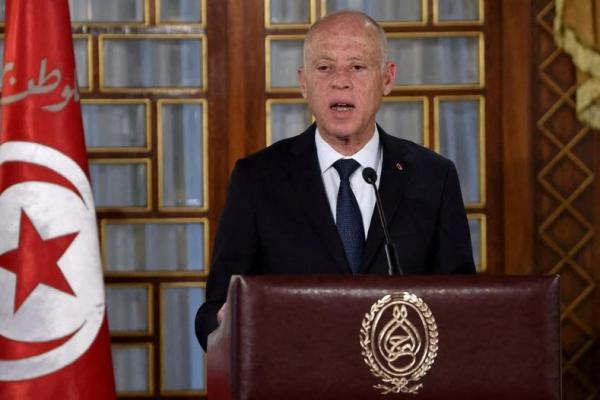

Berita yang digaungkan oleh seluruh media internasional pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 tentang Tunisia kembali menjadi trending topic bagi masyarakat dunia. Berita tersebut adalah mengenai pembubaran Dewan Kehakiman Tertinggi oleh Presiden Tunisia Kais Saied. Pembubaran ini sontak menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Timur Tengah, khususnya di Afrika Utara yang sedari awal merupakan kawasan embrio dibalik proses demokratisasi yang langsung di kawasan tersebut.

Pembubaran yang dilakukan secara sepihak ini seolah kembali memperburuk situasi politik Tunisia sejak 25 Juli 2021 lalu, dimana kondisi sosial-politik masyarakat Tunisia yang berada pada taraf instabilitas diawali dengan pemecatan Perdana Menteri Hichem Mevhici secara sepihak oleh Presiden dan tindakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembubaran Majlis Nuwwāb ash-Sha‘b atau dikenal sebagai Parlemen Tunisia yang otomatis mematikan fungsi pemerintahan di Tunisia dan sekaligus memicu konflik politik yang besar antara Kais Saied dengan koleganya di parlemen.

Kronologi dari pembekuan parlemen sejatinya telah terlihat sejak 16 Januari 2021 lalu. Pada saat itu perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Mevhici tidak disetujui oleh Presiden Kais Saied. Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh dua permasalahan utama, yaitu permasalahan ekonomi kembali menurunkan prospek pembangunan ekonomi masyarakat sejak pandemi Covid-19 muncul di Tunisia sejak 24 Maret 2020, dan hal tersebut dibarengi dengan ketidakcakapan parlemen Tunisia dalam penanganan pandemi selama 4 bulan terakhir sejak pandemi merebak.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kais Saied berdasarkan Pasal 80 Konstitusi Tunisia ini nyatanya berdampak panjang pada situasi politik di Tunisia. Pertama, buntut dari keputusan tersebut ialah parlemen dipaksa untuk membekukan dirinya sendiri dalam beberapa waktu mendatang. Kedua, keputusan tersebut juga mendapatkan perlawanan sengit dari Rached Ghannouchi yang merupakan ketua Parlemen merangkap ketua Partai Ennahda dikarenakan Saied seolah melakukan keputusan tersebut tanpa persetujuan langsung dari Ghannouchi.

Perselisihan antara Saied dan Ghannouchi dalam keputusan pembekuan parlemen disatu sisi juga memicu berbagai respons negatif dari pihak lain, dimana respon dari pihak internal tertuju pada sikap beberapa partai selain Ennahda seperti Partai Karama dan Partai Republik Tunisia yang menentang keputusan tersebut dikarenakan keputusan ini sangat inkonstitusional dan keduanya meminta Presiden Saied untuk tetap mematuhi konstitusi Tunisia tahun 2014 untuk tetap menjaga keberlangsungan demokrasi di Tunisia sekaligus mencegah indikasi penyelewengan wewenang lebih dalam oleh presiden selanjutnya.

Sementara itu, respon dari pihak eksternal tertuju pada sikap Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan Arab Saudi dalam menanggapi krisis politik Tunisia pada Juli lalu, dimana AS dan Uni Eropa melalui Sekretariat Pers Gedung Putih dan Komisi Eropa menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap krisis tersebut sekaligus mendesak semua insititusi dan aktor politik di Tunisia untuk menjalankan semua wewenangnya berdasarkan konstitusi yang demokratis, sementara Rusia dan Arab Saudi melalui juru bicara Kremlin Dmitri Peskov dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyatakan perlunya tindakan lebih lanjut dari elite politik di Tunisia untuk menjamin stabilitas keamanan nasional dan pemenuhan kesejahteraan di negaranya.

Kendati mendapatkan respon dan perlawanan dari berbagai pihak, namun dukungan yang besar dari masyarakat Tunisia justru dilayangkan kepada Saied sebagai rasa terimakasihnya dalam mewakili masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang baru dan bertanggungjawab terhadap upaya perbaikan kehidupan sosial-ekonomi Tunisia ditengah pandemi dan dukungn tersebut secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada Presiden Tunisia untuk melakukan tindakan inkonstitusional berupa penerobosan terhadap lembaga pemerintahan lainnya dengan alasan untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi ditengah krisis nasional. Legitimasi tersebut akhirnya terbukti dengan keputusan Saied selanjutnya dalam membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi yang termasuk agensi utama dalam pengawasan independensi peradilan dibawah kekuasaan yudikatif dan pembubaran ini juga dipandang sebagai sequel atau kelanjutan dari krisis politik Tunisia yang masih berlangsung hingga saat ini.

Pembubaran dewan ini didasarkan pada pertimbangan Saied akan kapabilitas hakim dalam menangani perkara dalam negeri, dimana hakim dalam lembaga tersebut dituding tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik melalui tindakan suap dan penundaan terhadap proses peradilan dalam kasus sensitif, seperti peradilan mengenai kasus terorisme dan pembunuhan aktivis sayap kiri tahun 2013.

Buruknya kapabilitas hakim yang ditudingkan Saied inilah yang memberikannya legitimasi dalam membubarkan dewan kehakiman dan kewenangan yang dimilikinya sebagai presiden juga memberikan Saied keleluasaan untuk membentuk ulang dewan baru sekaligus menunjuk beberapa hakim baru yang dinilai kompeten untuk menunjang pelaksanaan pemerintahannya. Pembubaran tersebut tentu mendapatkan penolakan keras dari para hakim di Tunisia, dimana pembubaran salah satu lembaga yudikatif ini memberikan preseden buruk terhadap pelaksanaan separation of power yang sah berdasarkan konstitusi Tunisia tahun 2014 dan pembubaran ini tentu memberikan ancaman nyata bagi kooptasi kuasa yudikatif kepada presiden, yang mana kemudian muncul dugaan bahwa pembubaran dewan ini akan membuka jalan bagi politisasi peradilan dibawah kekuasaan eksekutif untuk membungkam lawan politiknya berdasarkan legitimasi semu yang dimilikinya. Tidak hanya mengancam kekuasaan peradilan yang independen, pembubaran ini juga membukan jalan bagi embedded authoritarianism secara sepihak, dimana pembubaran parlemen yang disusul dengan pembubaran dewan kehakiman oleh presiden hanya akan memberikan dampak lebih buruk terhadap amanat demokrasi di Tunisia dan sekaligus memicu kekhawatiran akan konsolidasi kekuasaan yang lebih besar ditangah eksekutif.

Seperti diketahui, pelaksanaan separation of power di Tunisia telah berlangsung sejak revolusi Tunisia 2011 yang berhasil menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dari tampuk kekuasaannya dan penerapan konstitusi 2014 memberikan kerangka lebih jelas terhadap pembentukan institusi pemerintahan Tunisia yang dapat menjunjung rezim demokrasi pasca Musim Semi Arab. Pembentukan institusi tersebut terbagi atas tiga institusi utama yang mencerminkan pelaksanaan sistem parlementer dan separation of power di Tunisia, yaitu kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden selaku kepala negara dan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan, kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Majlis Nuwwāb ash-Sha‘b sebagai parlemen atau dewan perwakilan rakyat, dan kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan beberapa lembaga independent dibawahnya, termasuk Dewan Kehakiman Tertinggi. Pembagian tiga kekuasaan dalam pemerintahan Tunisia penting untuk dipertahankan sebagai instrument prosedural dalam pelaksanaan demokrasi di Tunisia sendiri, dimana sebagai satu-satunya negara demokrasi di Afrika Utara, masyarakat dan elite politik Tunisia memiliki kewajiban moral untuk mempertahankan sistem tersebut supaya pelaksanaan pemerintahan yang berbasiskan pada kedaulatan rakyat akan mendorong pembangunan ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan di negara tersebut secara konsekuen.

Selain itu, pemisahan dan pembagian kekuasaan tersebut juga akan menjamin pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus mencegah adanya pemusatan kekuasaan di satu pihak, sehingga potensi terhadap kembalinya otoritarianisme di Tunisia akan menurun secara drastis. Namun demikian, pembubaran dewan kehakiman oleh Kais Saied akhir Januari lalu kembali menjadi prahara utama bagi demokrasi di Afrika sebagaimana keputusan tersebut disatu sisi diawali dengan ketidakpercayaan antar lembaga pemerintahan dalam menunaikan tugasnya dan penyelesaiannya yang menggunakan pendekatan kontraproduktif justru dapat menyuburkan sikap anti-demokratik kepada masyarakat secara luas dan justru membahayakan amanat demokrasi yang telah terjaga sejak Arab Spring. Tidak hanya ancaman akan konsolidasi demokrasi, keputusan Saied disatu sisi telah menerobos prinsip separation of powers yang sejatinya menjadi jantung utama bagi konsolidasi demokrasi secara institusional dan kooptasi lembaga peradilan dibawah eksekutif akan memberikan kekuasaan besar yang justru membuka celah tindakan kesewenang-wenangan oleh penguasa, sehingga kekhawatiran akan keruntuhan demokrasi di Tunisia akan meningkat seperti halnya kemunduran demokrasi yang terjadi di Afrika Barat, seperti Mali, Burkina Faso, dan Guinea apabila tidak ada penyelesaian secara arbitratif dan konstruktif diantara pihak yang bersangkutan.

Oleh karenanya, pemecahan konflik internal dalam pemerintahan tentu harus diselesaikan secara prosedural dan substantif terkait metode yang akan dipakai, dimana penyelesaian terkait kinerja elite politik dan pembentukan kabinet didalamnya perlu menggunakan beberapa solusi seperti mediasi dan konsultasi publik untuk memastikan para elite pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat konstituen sekaligus memperkuat partisipasi publik secara langsung dalam menentukan arah tata kelola pemerintahan. Selain itu, solusi yang digunakan juga tetap mengikuti kaidah konstitusi Tunisia untuk memastikan solusi tersebut tidak melanggar norma yang berlaku mengenai demokrasi dan penyelesaian masalah ini tetap melestarikan penerapan demokrasi dan negara hukum dalam beberapa waktu kedepan.

Mahasiswa Sosial-Politik

0 Pengikut

PHP Awal Tahun Kepada Dosen ASN se-Indonesia

Selasa, 4 Februari 2025 20:37 WIB

Menerka Tantangan Pergerakan Sipil di Tangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 13 Januari 2025 19:23 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

97

97 0

0