Mahar Politik dan Politik Uang, Sisi Gelap Pilkada Langsung (1)

Jumat, 10 Mei 2024 14:24 WIB

Di sisi capaian-capaian prestatifnya secara politik, Pilkada langsung juga telah diwarnai oleh berbagai praktik gelap dalam perhelatannya. Dua diantara sisi gelap itu adalah Mahar Politik dan Politik Uang yang kian subur

Secara teoritik penyelenggaraan Pilkada Langsung dapat mengonsolidasikan demokrasi substantif di aras lokal sekaligus menghadirkan implikasi-implikasi positif dan konstruktifnya dalam kehidupan politik di daerah. Demokrasi lokal yang terkonsolidasi baik juga akan berdampak positif terhadap bangunan demokrasi di tingkat nasional.

Akan tetapi dalam praktiknya kemudian terbukti bukanlah perkara yang mudah. Tanpa bermaksud menegasikan sisi capaian-capaian prestatifnya, alih-alih berhasil mengonsolidasikan demokrasi lokal, meningkatkan kualitas partisipasi sebagai isyarat semakin kokohnya hakikat kedaulatan rakyat, serta melahirkan kepemimpinan daerah yang kompeten dan berintegritas sebagai prasyarat bagi terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Pilkada langsung juga telah melahirkan berbagai problematika baru. Sisi gelap (the dark side) yang tidak mudah diurai secara terang benderang dan dicarikan jalan pasti keluarnya.

Berikut adalah dua diantara deretan fenomena yang menjadi sisi gelap dari perhelatan Pilkada Langsung yang menggejala setiap kali menjelang dan saat pelaksanaan Pilkadanya. Yakni Mahar Politik dan Politik Uang. Selain kedua fenomena ini masih terdapat sedikitnya 3 fenomena kepolitikan lokal lain yang biasanya muncul sebagai implikasi dari perhelatan Pilkada Langsung yang tidak berintegritas. Ketiga fenomena ini akan dibahas pada bagian kedua artikel ini.

Mahar Politik

Sisi gelap pertama adalah praktik Mahar Politik (Political Dowry). Dalam percaturan politik Indonesia mutakhir istilah mahar (dowry) ini digunakan untuk menggambarkan fenomena transaksional antara kandidat-kandidat pemimpin politik dengan partai politik untuk memperebutkan jabatan yang dipilih (elected office). Bentuk mahar dalam konteks perpolitikan ini adalah berupa pemberian/setoran dana dalam jumlah tertentu dari para kandidat kepada partai politik dengan maksud agar partai yang bersangkutan bersedia mencalonkan dirinya dalam kontestasi Pilkada.

Selain untuk kepentingan “membeli perahu” (partai bakal pengusung kandidasi), mahar politik (political dowry) juga lazim disepakati antara kandidat dengan partai-partai pengusung kandidasi untuk kebutuhan ongkos politik (political cost) proses kampanye dan pemenangan. Mulai dari kegiatan survei, pengadaan alat sosialisasi dan peraga kampanye, operasional mesin birokrasi partai, hingga ke anggaran transportasi dan akomodasi para relawan.

Besaran nominal mahar politik ini beragam, tergantung sejumlah variabel. Misalnya kondisi daerah (pilkada), peta persaingan (semakin ketat dan kompetitif persaingan akan semakin mahal biaya mahar), popularitas kandidat, dan tentu saja posisi yang dibidik: Kepala Daerah atau Wakilnya, dll.

Dalam sejarah perhelatan Pilkada di tanah air, mahar politik ini mulai marak sejak era reformasi dimana proses pilkada (baik ketika masih dilakukan oleh DPRD maupun dan, terlebih lagi setelah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat) tidak lagi bergantung pada kehendak pemerintah pusat.

Hanya saja, karena praktik mahar politik ini dilakukan di bawah tangan (illicit deal), maka modus operandi dan bukti-bukti otentiknya bahwa praktik-praktik tak sehat ini berlangsung masif memang sukar didapat. Sebagai bagian dari bentuk money politics (jika mengacu pada perundang-undangan Pilkada), mahar politik ini seperti sering dianalogikan oleh publik dengan (mohon maaf) “gas” yang keluar dari perut tak sehat: tidak tampak tapi bau busuknya menyengat.

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, isu mahar politik ini secara implisit sebetulnya masuk ke dalam kategori politik uang yang dilarang dan diancam dengan sanksi denda, bahkan pembatalan pencalonan sebagaimana bisa dibaca didalam Pasal 47 UU tersebut.

Rusak dari Huli ke Hilir

Pelarangan mahar politik atau apapun istilahnya sepanjang ia mengandung substansi jual beli perahu partai untuk kepentingan pencalonan Pilkada tentu bukan tanpa alasan. Secara politik praktik transaksional ini berdampak luas, baik di tingkat hulu maupun hilir dari proses politik elektoral di daerah.

Di hulu praktik mahar politik mengakibatkan prinsip-prinsip ekualitas (kesetaraan) dan kompetisi sehat tergerus. Kemudian proses demokrasi elektoral dibajak oleh segelintir orang atau keluarga (para local bossis dan local strongman) yang memiliki sumberdaya finansial melimpah. Proses kandidasi tidak lagi berbasis integritas dan kompetensi figur, melainkan berbasis pada tumpukan uang yang bisa disetor ke partai politik.

Maka tidak mengherankan jika kemudian figur-figur nir-integritas (kepantasan) dan kompetensi (kecakapan) dengan mudah melenggang ke panggung kontestasi pilkada. Dan sebaliknya, figur-figur kepemimpinan lokal yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi sulit bisa berkompetisi, bahkan sejak fase pra-kandidasi.

Masih di sisi hulu proses demokrasi elektoral di daerah, praktik mahar politik juga telah membuat partai politik dan elit-elitnya, di semua tingkatan, semakin pragmatik dari waktu ke waktu. Partai politik bahkan semakin kehilangan kesejatian kehadirannya dalam tradisi demokrasi yang benar. Yakni sebagai kancah perkaderan calon-calon pemimpin yang unggul dan sungguh-sungguh merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Proses kaderisasi yang seharusnya dijalankan dan menghasilkan talenta-talenta unggul kepemimpinan teramputasi oleh orientasi bagaimana meraup untung di musim semi elektorasi. Dalam kaitan ini, apa yang di dalam tahapan pra-kandidasi dikenal sebagai tahapan proses penjaringan bakal calon oleh masing-masing partai politik, dalam praktiknya lebih sering merupakan proses tawar-menawar menyangkut seberapa besar ongkos politik dan logistik yang disanggupi oleh para bakal kandidat yang mendaftar. Visi Misi dan Program yang mereka tawarkan tidak lebih dari sekedar ritual untuk memenuhi ketentuan norma-prosedural belaka.

Dalam sejarah banyak Pilkada di tanah air, pada tahapan awal proses pra-kandidasi satu-dua partai memang selalu ada yang sempat membersitkan harapan. Mereka berkomitmen tidak akan memungut mahar politik, apalagi dengan mematok tarif tertentu.

Tetapi seiring dengan dinamika proses kandidasi yang berlangsung demikian rupa. Makin banyak figur yang mendaftar dan makin ketat persaingan, makin dahsyat syahwat berdagang, maka ujung-ujungnya partai-partai itu pun “mengalah” pada keadaan. Ketimbang tidak memperoleh apapun dalam perhelatan lima tahunan; maju sendiri atau berkoalisi dengan partai gurem, dan karenanya beresiko kalah bertarung, akhirnya satu demi satu partai-partai itu biasanya merapat ke koalisi besar.

Dengan pilihan langkah ini, setidaknya mereka tidak akan rugi dua kali. Artinya kalaupun kalah bertarung, mereka sudah mendapatkan kompensasi biaya ongkos perahu. Sekali lagi, basis orientasinya adalah keuntungan finansial, tidak lebih!

Sementara itu, di sisi hilir dari proses demokrasi Pilkada langsung, praktik mahar politik secara hipotetik telah dan akan terus melahirkan berbagai implikasi buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal pertama yang akan menggoda pikiran para Kepala Daerah dan Wakilnya yang terpilih adalah bagaimana mengembalikan mahar politik yang sudah dikeluarkannya tempo hari.

Belum lagi ongkos-ongkos politik di luar kategori mahar yang juga telah dikeluarkannya, yang boleh jadi lebih besar lagi jumlahnya. Inilah sebabnya, meski mungkin bukan satu-satunya faktor penyebab, mengapa kemudian banyak kepala daerah hasil Pilkada Langsung ditangkap KPK lantaran korupsi dengan berbagai modus operandi. Mulai dari suap, gratifikasi, setoran proyek, mark up anggaran, biaya perjalanan dinas fiktif dan lain-lain.

Jika sudah berdampak pada merebaknya kasus korupsi dan berbagai praktik abuse of power lainnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakilnya, rentetan masalah berikutnya dengan mudah dapat diduga. Program pembangunan daerah terganggu, kualitas maupun kuantitas. Demikian juga berbagai pelayanan publik dan kemajuan daerah. Semua berawal dari mahar, muasal dari segala bentuk sial.

Situasi dapat menjadi lebih suram lagi pasca terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menyediakan mahar atas bantuan pemodal (pengusaha) dengan komitmen atau transaksi “utang dan balas jasa” di kemudian hari. Temuan Harris-White (1999) seperti dikutip Leo Agustino, bentuk-bentuk komitmen itu antara lain berupa fakta-fakta berikut ini.

Pertama, manipulasi kebijakan untuk kepentingan pengusaha (si pemodal tadi). Kedua, pemaksaan swastanisasi aset-aset Pemerintahan Daerah. Ketiga, transaksi-transaksi “dibawah tangan” antara penguasa dan pengusaha dalam tender proyek-proyek pemerintah. Dalam kasus-kasus serupa ini, daerah pasca terpilihnya pemimpin hasil Pilkada menjadi arena perburuan rente dua pihak sekaligus. Yakni penguasa daerah terpilih dan pengusaha yang memodali pemenangannya dalam kontestasi.

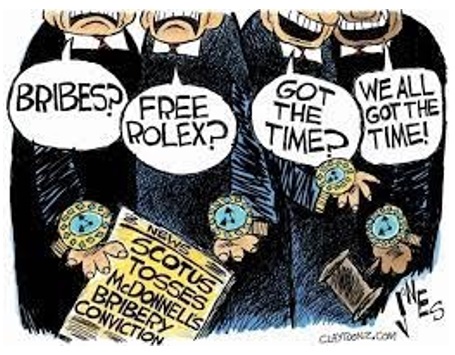

Money Politics

Sisi gelap yang kedua adalah Money Politics (Politik Uang). Maraknya fenomena money politic dalam pengertian transaksi jual beli suara antara kandidat dengan para pemilih dalam setiap kali perhelatan Pilkada digelar di manapun, mencerminkan bahwa Pilkada Langsung sejauh ini belum menghasilkan para pemilih cerdas, otonom dan rasional.

Berbagai survei menunjukkan bahwa pemilih masih memberikan angka di kisaran 40- 50% permisif terhadap praktik money politic. Besaran angka permisifitas terhadap praktik money politic ini mengisyaratkan bahwa dalam perhelatan pilkada sebagian pemilih sebagai pemilik kedaulatan telah dengan sadar dan berjamaah menjual kedaulatan mereka kepada para kandidat dan partai politik pengusungnya.

Politik Uang itu bisa dalam bentuk paket bingkisan senilai 100-200 ribuan rupiah, atau amplop berisi uang dengan kisaran nominal yang kurang lebih setara. Selain itu karena kehadiran money politic bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, maka praktik ini sesungguhnya juga mencerminkan bagaimana kualitas demokrasi (dalam hal ini kesiapan dan kepercayaan diri kontestasi dan kompetisi) para kandidat.

Para kandidat umumnya tidak cukup percaya diri akan dipilih dan mendapat mandat mayoritas dari rakyat tanpa “membeli” suara mereka. Dalam konteks ini maka nalar yang akan berlaku adalah: pemilih yang buruk tidak mungkin menghasilkan pemimpin yang baik.

Idem ditto dengan isu mahar politik, money politic faktanya memang telah membawa implikasi buruk dalam kehidupan politik lokal. Di sisi hulu proses politik (sosialisasi dan kampanye), selain tidak mengedukasi masyarakat, praktik ini merupakan bentuk kecurangan dan kejahatan elektoral yang mencederai hakikat demokrasi yang justru sedang dibangun dan dikembangkan melalui Pilkada.

Di sisi hilir (pasca pilkada), praktik money politic akan mendorong kandidat-kandidat terpilih untuk melakukan apapun yang bisa dengan segera mengembalikan ongkos politik guna membeli suara para pemilih itu.

Maka berbagai kebijakan dan program pemerintah potensial akan sarat dengan muatan kepentingan pribadi. Ujungnya lagi-lagi, korupsi dan korupsi di berbagai sektor tatakelola pemerintahan daerah. Mulai dari proses perencanaan anggaran yang tidak realistis dan jauh dari transparan, tender yang dimanipulasi, alokasi dana hibah yang irrasional, distribusi anggaran bantuan sosial (bansos) yang disunat dan lain-lain.

Kedua sisi gelap tersebut (dan tiga fenomena lainnya yang akan dibahas pada bagian ketiga artikel ini) tentu tidak boleh dilupakan dan harus semakin menjadi perhatian semua pihak untuk dicarikan solusinya. Sebisa mungkin diberangus praktik-praktik fenomenologisnya. Jika terlampau sulit, sekurang-kurangnya ditekan sedemikian rupa potensi dan gejalanya agar Pilkada Langsung tidak terus menerus diliputi kegelapan politik.

Penulis Indonesiana | Dosen | Pegiat Sosial

7 Pengikut

Kotak Pandora Hasto, Dibuka atau Alat Tukar Guling Belaka ?

Senin, 20 Januari 2025 09:52 WIB

Pertemuan Prabowo-Megawati; untuk Apa?

Sabtu, 18 Januari 2025 06:43 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

97

97 0

0