Aktif dalam menulis cerita fiksi dan opini.

Neraka di Desa Nirawangi—Part 3: Pesta Darah.

Jumat, 21 Maret 2025 13:36 WIB

Pemberian sembako spiral dihentikan secara sepihak. Para warga yang sudah kecanduan mulai berubah menjadi sosok yang mengerikan.

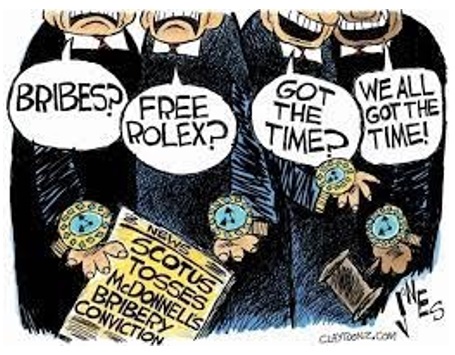

Mengenai Aditya Kusnandar, seorang calon Wali Kota Mandalawening, dia berhasil menang pemilu secara telak. Kemenangan itu tidak mengejutkan, tapi juga tidak mulia. Ayahnya yang masih menjabat wali kota, Pak Wiradipa Kusnandar, ikut berkampanye dan mengerahkan seluruh jajaran pejabat maupun aparatur sipil negara yang berada di bawah kendalinya untuk memenangkan Adit. Jika ada yang menolak, mereka akan diberikan sanksi administrasi. Sedangkan para warga disogok dengan sembako.

Adit sebetulnya belum cukup umur untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Dia masih berusia 23 tahun dari usia minimal 25 tahun. Tetapi, bukan Pak Wira jika tidak memakai interelasinya dengan orang-orang besar untuk meloloskan Adit. Dengan usia yang masih muda dan penampilan fisik yang menawan, dia jadi primadona bagi kaum hawa. Mereka sering mendeskripsikan Adit sebagai sosok oppa di drama-drama Korea Selatan. Namun dibalik penampilannya yang memikat bagai malaikat, dia menyimpan banyak sekali kecacatan moral yang menjijikan.

Berdasarkan informasi yang kudapat dari temanku sekaligus mantan mitra kerja di media lokal Jayaprasasti, Satrio Kuncara, Adit sering menghabiskan waktu berpesta di klub-klub malam dan melakukan aksi balapan liar dengan mobil mewahnya di Kota Besar. Kehidupannya sangat hedon—jauh dari kesan sederhana yang sering dicitrakan di media sosial, terkhusus Chimpee. Adit juga gemar mengencani perempuan seusia pelajar SMP. Hal ini dibuktikan, karena rekan-rekan kerja Rio kerap mendapati Adit membawa pacarnya ke hotel mewah di kawasan elite—dalam sebulan dia bisa membawa paling sedikit lima perempuan yang berbeda. Perihal itu membuat Adit nyaris tersandung tuntutan hukum dari beberapa orang tua pacarnya. Namun, lagi-lagi dia berhasil lolos—tentu berkat bantuan ayahnya. Semua kasusnya berujung jalur kekeluargaan—kata halus dari intimidasi dan sogok-menyogok. Dibantu dengan adanya UUPIP (Undang-Undang Pengawasan Informasi Publik), kasus-kasus Adit tidak pernah naik ke media sehingga tidak pernah diketahui oleh masyarakat luas.

Dia tidak memiliki catatan akademik resmi, selain lulusan SMA swasta elite—ada kabar yang mengatakan dia telah drop out dari kampus akibat sering absen. Hal ini bisa menjawab kualitas penampilannya yang sangat buruk di acara debat terbuka—tampak seperti orang yang tidak memiliki wawasan. Jika bukan hasil kerja keras para Fans ayahnya yang secara terorganisir memainkan drama playing victim di Chimpee—seolah dia sedang terzalimi akibat tidak mampu menjawab pertanyaan calon lawan—mungkin dia sudah kalah. Beruntung mayoritas masyarakat masih mengandalkan emosi ketimbang logika, sehingga sangat mudah dimanipulasi perasaannya oleh para Fans. Sebagai kesimpulan, masyarakat memilih Adit sebagai Wali Kota Mandalawening karena dia tampan, popularitas di Chimpee, dan belas kasihan saat acara debat.

Pemberian sembako juga menjadi penyebab kemenangannya, terkhusus di Desa Nirawangi. Sembako itu berisikan beras yang mengandung jenis material yang belum dipahami secara sains, sehingga mampu membuat orang jadi kecanduan—bertingkah tidak normal atau bahkan mengerikan. Walau Adit sudah terpilih jadi wali kota, pemberian sembako tersebut masih berlanjut untuk pemilihan pemimpin negara yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang.

****

Dalam pemerintahaan Adit, dia langsung menggas proyek-proyek warisan ayahnya secara habis-habisan. Adit menargetkan agar semua proyek tersebut rampung dalam waktu kurang dari setahun, menjadikannya prestasi yang dia gadang-gadang sebagai bukti kepemimpinannya, sekaligus menangkis cemooh "bocah ingusan" oleh para lawan politiknya. Eksekusi proyek jadi lebih agresif. Pembebasan lahan dilakukan dengan cara kasar, tanpa memedulikan kondisi lingkungan sekitar termasuk nasib para warga desa. Tanah-tanah desa terus digali tanpa ampun, penggusuran paksa semakin menggila, sehingga mengikis lanskap Desa Nirawangi dengan kejam. Beberapa sawah yang tersisa mulai tercemar oleh limbah proyek, sehingga menciptakan kegagalan panen.

Sedangkan aku… setiap hari harus mendengar mesin-mesin berat menderu sepanjang hari… mencemari udara dengan debu dan bau aspal yang menyengat. Sampai-sampai aku harus menggunakan masker di mana pun aku berada; jika tidak, itu akan semakin merusak paru-paruku; terlebih jumlah warga desa yang mengalami gangguan pernafasan kian bertambah, dan sangat mematikan bagi orang yang punya penyakit pernafasan kronis. Bahkan di saat pagi buta saja aku masih mendengar suara mesin-mesin berat terkutuk itu, sampai-sampai bisa tidur dalam sejam saja itu sudah mukjizat!

Pemberian sembako beras spiral di Desa Nirawangi masih terus berlanjut, sampai pemilihan pemimpin negara dilaksanakan. Setelah itu, intensitasnya mulai berkurang secara bertahap. Para warga yang telah lama mengonsumsi beras spiral, mereka sudah tidak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Mereka tidak peduli ketika tanah-tanah mereka dikeruk; mereka tidak peduli rumahnya dirobohkan; bahkan mereka juga tidak peduli dengan nasib orang-orang sekitar—baik itu keluarga maupun kerabat. Mereka hanya peduli dengan beras spiral! Mereka rela menunggu di alun-alun balai desa—tempat para tenda pemberian bantuan sosial berdiri—atau beberapa ruas jalan untuk menanti kehadiran truk-truk penyalur sembako.

Akan tetapi, fenomena ini hanya terjadi di Desa Nirawangi. Para warga di daerah lain yang juga kebanjiran sembako selama kampanye, mereka tidak menunjukkan gejala serupa. Bahkan isi sembakonya juga berbeda dari sembako yang disalurkan di desaku. Tampaknya fenomena ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi karena ada suatu alasan khusus dan politis. Tentunya karena hanya di desa inilah yang sedang ada pembangunan proyek-proyek besar.

****

Singkat cerita, proyek tersebut berhasil tuntas dalam waktu 6 bulan yang menyengsarakan. Jalan-jalan tol yang dibuat secara kilat bagaikan legenda Candi Prambanan yang dibangun oleh Bandung Bondowoso demi memenangkan hati Roro Jonggrang. Walaupun begitu, alih-alih serupa dengan Candi Prambanan yang megah dan eksotis, jalan-jalan tol ini justru memiliki desain seperti jalan layang tapi dengan bentuk tidak keruan, membingungkan, bahkan terkesan menyeramkan. Mereka seperti kombinasi dari pendekatan arsitektur brutalisme dan abstrak yang gagal serta saling tumpang tindih secara kisruh. Aku justru melihatnya lebih mirip seperti rongsokan yang menakutkan daripada keindahan karya seni tidak lazim. Namun para Fans—atau mungkin kumpulan penjilat bayaran—justru memuja-mujinya sebagai pencapaian yang luar biasa di Chimpee. Tidak mengherankan jika ada beberapa pihak menyebut Chimpee sebagai media sosial untuk membusukan otak.

Walaupun begitu, aku jauh lebih sulit membayangkan dampak kerusakannya terhadap desaku. Bagaimana dulu keindahan desa ini pernah digambarkan seperti lukisan surga dunia, kini telah musnah. Sekarang, desa ini mirip gorong-gorong yang kumuh dan menjijikan. Bahkan sinar matahari saja terhalang oleh jalan-jalan beton yang menutupi hampir semua wilayah desa, membuat sulit untuk membedakan siang dan malam. Jadi para warga harus memasang dan menyalakan lampu jalan sebagai alat bantu penerang yang terus beroperasi seharian penuh. Jalan-jalan di dalam desa, kini terasa seperti lorong-lorong katakomba atau labirin yang sesak dan gelap menakutkan—dipenuhi oleh pilar-pilar beton yang ditambah dengan rumah-rumah liar dari material ampas proyek yang dibangun secara berimpitan oleh para warga yang kehilangan rumahnya. Sumber air bersih sudah hilang; tertutup oleh tiang-tiang beton; biarpun ada, tapi sudah tercemar oleh limbah proyek. Zona hijau di desa ini sudah lenyap seutuhnya. Pepohonan sudah tidak ada lagi. Bahkan semak-semak pun tidak bisa hidup. Sirkulasi udara juga menjadi sangat buruk, sehingga terkesan seperti desa bawah tanah yang beracun.

Dengan kondisi seperti ini, rasanya tidak akan ada orang yang mau membeli rumah rangkap toko kelontong keluargaku. Biarpun ada, mereka akan tawar dengan nilai yang setara harga sewa motor seminggu di Kota Besar. Kali ini aku harus memprioritaskan cara untuk mengevakuasi kedua orang tuaku dari desa ini!

Tuntasnya proyek jalan tol diikuti dengan perginya para pekerja proyek yang dibarengi para panitia pemberi bantuan sosial, yang dilakukan secara gaib. Bahkan para kepala desa beserta pejabat-pejabat tingkat desa lainnya juga dipindah kantornya ke Mandalawening, dekat dengan kantor wali kota. Dengan demikian, pemberian sembako berupa beras spiral dihentikan secara sepihak—membiarkan para warga yang sudah kecanduan mulai meronta-ronta dan semakin liar di alun-alun balai desa maupun di jalan-jalan. Hampir setiap waktunya mereka mengeluarkan gelagat yang tidak manusiawi, seperti mengendus tanah, menggaruk-garuk sekelilingnya termasuk tubuh mereka sendiri, hingga mengeluarkan suara-suara menakutkan yang sulit dideskripsikan secara akal sehat.

Kengerian mulai semakin terlihat pada transformasi fisik para warga yang mengonsumsi beras spiral. Kulit mereka semakin pucat seperti mayat. Tubuh mereka terus mengurus. Jari jemarinya semakin ramping dan ditumbuhi kuku-kuku tajam. Mata mereka semakin cekung dan melotot tajam dengan pupil mata yang melebar, sampai menciptakan visual mata yang hitam pekat. Tatapan mata mereka memancarkan sebuah kengerian, kekejaman, dan ancaman tak terucap—menyeringai lebar menyeramkan setiap melihat kami yang normal karena tidak ikut mengonsumsi beras spiral. Penampilan visual tersebut membuat mereka nyaris tidak pantas disebut manusia lagi. Mereka lebih mirip entitas mengerikan atau monster dari sisi tergelap diri manusia. Beberapa warga—termasuk aku—sangat takut melihat mereka, apalagi berada di dekatnya.

Di waktu-waktu tertentu, mereka akan berkumpul di beberapa tempat sambil mengeluarkan berbagai macam suara mengganggu yang menggema di lorong-lorong desa. Aku sulit mendeskripsikannya; itu seperti suara lolongan entitas aneh, suara tawa iblis, dan jeritan-jeritan dari jiwa yang rusak. Kami, para warga, menyebutnya sebagai nyanyian setan karena itu terdengar sangat menyeramkan—terlalu menyeramkan sampai beberapa dari kami jadi gila atau bahkan pingsan karena tidak kuat mental. Jika suara-suara itu mulai terdengar, maka sudah waktunya kami mengurung diri di dalam rumah. Para orang tua mulai menasehati anak-anaknya dengan kalimat, "Waktu telah malam, setan-setan mulai berkeliaran mencari mangsa." Awalnya nasehat itu ditujukan untuk menakut-nakuti anak kecil, tapi tidak ada yang tahu jika kalimat itu kelak jadi kenyataan.

****

Saat aku baru saja keluar dari sebuah minimarket yang suram untuk membeli beberapa kebutuhan pokok, lantas aku disambut oleh pemandangan yang membingungkan sekaligus menakutkan. Jalanan penuh dengan para warga yang sudah terkontaminasi beras spiral—mereka bergerak liar; sebagian merangkak dengan tubuh penuh luka; sementara yang lain melolong tanpa arti selayaknya binatang. Beberapa dari mereka mulai menyerang siapa saja yang terlihat sehat; mencakar, menggigit, dan menarik tubuh korban dengan kekuatan yang tidak wajar. Wajah-wajah mereka sangat keji, mengerikan, dan penuh noda darah segar.

Tidak jauh dariku, ada seorang pria yang jatuh dari motornya, lalu dikerubungi tiga makhluk yang mencabik tubuhnya tanpa belas kasih. Di sisi lain jalan, ada seorang ibu dengan tangan gemetar mencoba menarik anaknya menjauh dan melindunginya, tapi dihentikan oleh segerombolan makhluk yang mulai mengejar, mendahului, dan langsung memakan mereka hidup-hidup. Suara jeritan mereka bercampur dengan suara benda pecah dan asap dari mesin kendaraan yang terbakar. Bau tajam dari keringat dan darah yang berserakan bercampur jadi aroma kematian yang menyesakkan. Di atas itu, semua kilauan lampu-lampu jalan berkedip akibat kerusakan—menambah kesan yang horor.

Astaga… Tuhanku… apa yang sedang terjadi?

Aku harus lari! Lari—lari—lari—berlari menjauhi mereka. Menghindari—jika perlu melawan mereka yang berusaha menyerang. Ke mana? Aku harus ke mana? Tidak—tidak—tidak—tidak ada tempat lain yang terlintas di pikiranku selain rumah.

Selama pelarian, aku menyaksikan di setiap sudut desa menjadi panggung horor. Kekacauan—kacau—kacau—kacau—dimana-mana hanya ada kekacauan mengerikan! Kehidupan bermasyarakat telah lenyap, digantikan oleh naluri brutal untuk bertahan hidup dari para iblis pemakan daging!

Langkah kakiku yang tergesa-gesa menerobos jalan berkerikil yang remang. Aku hanya ditemani oleh suara napas memburu, dan dada yang terasa berat setelah menyaksikan kengerian dari serangan mereka. Walau aku berhasil menghindari kerumunan warga, aku masih bisa mendengar jeritan melengking mereka dari kejauhan.

Jeritan—jeritan—jeritan—jeritan itu bercampur dengan suara geraman dan rintihan yang menggema, menghasilkan irama siksaan neraka! Berburu—buru—buru—buru—mereka memburu kami seperti binatang buas yang gila!

Dalam pelarianku, aku terpaksa melintasi jalan-jalan kecil demi memotong jalan dan menghindari kekacauan maupun ancaman maut dari para makhluk itu. Sesampainya di ujung lorong, seorang pria dengan tubuh tidak lazim tiba-tiba melompat keluar dari bayangan, dengan cakar tajam terulur. Beruntung aku cepat menyadari, jadi masih bisa menghindarinya dengan melompat ke sisi kiri, sehingga tubuh pria itu terbentur dinding—tapi dia segera bangkit kembali secara menyeramkan.

Saat melewati persimpangan, dua makhluk lain muncul dan menyeringai mengancam dengan gigi-gigi tajam mereka. Tanpa pikir panjang, aku segera memanjat tiang listrik terdekat, mencari jalur yang lebih aman. Jari-jemari berkuku tajam itu nyaris mencapai kakiku, sehingga aku segera melompat ke dinding rumah sebelah; lalu memanjati dindingnya untuk capai ke titik puncak; terus berlari—lari—lari—lari—lari secepat mungkin!

****

Singkat cerita, setelah melewati segala kengerian, akhirnya aku berhasil tiba di rumah dan segera menutup gerai toko beserta pintu-pintu dan jendela-jendela tanpa mengindahkan pertanyaan kedua orang tuaku yang kebingungan. Setelah semua berhasil kukunci, aku lantas mengajak kedua orang tuaku untuk pergi dari desa ini sekarang juga.

"Apa maksudmu, nak? Pergi ke mana?" tanya Ibu dengan raut wajah bingung.

“Ke mana saja, Bu! Yang penting kita harus pergi dari desa ini!” jawabku dengan kalut.

Ayah segera mendekatiku dengan dahi berkerut, mencoba meredakan ketegangan. "Jaya, kamu kenapa? Jelaskan dulu! Jangan gegabah!"

"Kalian nggak lihat apa yang terjadi di luar? Mereka... mereka bukan manusia!"

"Cukup Jaya! Kamu pasti salah paham!" balas Ayah dengan nada tinggi.

"Salah paham?! Kalau Ayah nggak percaya, buka saja pintu dan gerainya! Dan lihat apa yang terjadi di luar sana!" balasku juga dengan nada yang lebih tinggi.

Tiba-tiba, serangkaian suara raungan mengerikan terdengar dari depan rumah; disusul dengan benturan keras menghantam pintu, diiringi suara cakaran yang mengusik. Kemudian semua pintu, jendela, dan pagar toko berguncang akibat pukulan-pukulan dari luar yang tidak beraturan.

Ibu menjerit pelan dan gementar sambil meraih lengan Ayah.

"Pa... Itu apa?"

Mata Ayah membelalak dan menatap ke segala penjuru ruangan. Akhirnya dia juga merasakan ketakutan yang dahsyat. Sebuah kengerian yang belum pernah dialami ataupun pernah dirasakan sebelumnya.

"Baik, kita pergi sekarang! Cepat ambil barang-barang penting dan seperlunya saja!" ujar Ayah dengan suara tegas tapi bergetar.

Lantas kami segera kemas-kemas, dan saling membantu mengumpulkan barang penting seadanya yang bisa dibawa pergi. Kemudian aku memimpin jalan pelarian, keluar dari pintu belakang rumah, menghindari jalur utama yang penuh dengan makhluk-makhluk mengerikan itu. Bersama kedua orang tuaku dan beberapa warga yang ikut membaur di tengah pelarian, kami berjalan cepat melalui gang-gang sempit menuju jalan utama keluar desa.

Sampai kami tiba di sebuah gapura desa yang tampak seperti fosil candi berdebu di bawah bayang-bayang pilar beton jalan tol yang menjulang, kami terkejut saat melihat pagar besi tinggi yang dililit kawat berduri seperti belenggu. Pagar itu berdiri secara deret menutup seluruh akses keluar dari Desa Nirawangi, mengurung kami seperti ayam.

Para warga mulai berteriak panik, marah, putus asa, histeris dan berbagai macam emosi yang kacau. Beberapa warga nekat memanjat pagar tersebut, meski harus menerobos tajamnya kawat berduri yang melukai tangan dan kaki, sekaligus menusuk atau bahkan merobek pakaian mereka. Ketika mereka hampir mencapai puncak, seketika suara tembakan pecah di udara dan mengejutkan kami semua yang masih berada di bawah. Para pendaki jatuh satu per satu, tubuh mereka terhempas ke tanah dengan darah yang menguncur dari sebuah lobang di dada atau kepala.

Sontak jeritan dan kepanikan pecah jadi tidak keruan. Suasana kian panik dan rusuh. Aku segera memeluk Ibu yang gemetar ketakutan. Ayah hanya mengepalkan tangan, menatap tajam ke arah gelap di balik pagar. Walau dia sangat geram, tapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan.

Di tengah kepanikan yang masih berlangsung, aku segera memutar otak untuk mencari jalan keluar alternatif. Berpikir—pikir—pikir—pikirkan cara lain untuk keluar dari desa ini!

Tiba-tiba aku teringat ada jalan setapak di bukit yang mengelilingi desa. Mungkin jalan itu masih aman! Atau setidaknya tidak diawasi secara ketat oleh para penjaga yang tak kasat mata! Lantas aku segera memimpin kedua orang tuaku dan beberapa warga, dengan nafas yang berpacu dengan ketakutan dan langkah yang was-was.

Namun, sebelum kami mencapai bukit, sekelompok warga datang berlari tergesa-gesa dari arah berlawanan. Wajah-wajah mereka penuh kengerian dan keputusasaan—keringat bercampur darah di beberapa bagian tubuh mereka, seolah baru saja lolos dari cengkraman maut.

"Jangan ke bukit!" teriak salah seorang warga memperingatkan dengan suara parau. "Semua bukit di sekeliling desa sudah dipasangi pagar listrik bertegangan tinggi."

"Pagar listrik?" tanyaku terkejut, "Sejak kapan?!"

"Tidak tahu! Tetapi kalau ada yang menyentuhnya, mereka akan tersengat listrik, dan listrik itu akan memancarkan suara bising seperti gemuruh petir!" jawab warga lain, seorang pria tua dengan tangan gemetar, "Dan suara itu akan mengundang mereka! Kami bahkan melihat beberapa orang yang tersengat. Mereka langsung terkapar, tubuhnya gosong dan rusak. Dan tidak lama setelah itu, makhluk-makhluk itu berdatangan dan memangsa apa yang tersisa dari mereka!"

Setelah mendengar itu, para warga mulai saling menatap satu sama lain, dengan ekspresi cemas dan putus asa. Beberapa anak kecil mulai menangis dan memeluk ibunya. Bahkan suara isak juga terdengar dari beberapa perempuan di antara kerumunan warga yang ada di belakangku.

Tiba-tiba suara gemuruh—gemuruh—gemuruh—gemuruh—mulai terdengar seperti badai kecil yang mendekat. Seketika kami sadar, itu bukan badai tapi derap langkah—langkah—langkah—langkah—yang makin lama makin keras dan disusul oleh jeritan melengking!

"Mereka datang!" teriak salah seorang warga penuh ketakutan, membuat warga lainnya menoleh ke arah suara itu.

Makhluk—makhluk—makhluk—makhluk—mereka muncul dengan jumlah yang sangat banyak dari bayang-bayang gelap di ujung pandang, dengan kecepatan yang mengerikan!

Tubuh kurus mereka yang tampak seperti mayat melesat tanpa hambatan, kuku-kuku tajam dan gigi tajam menguning memantulkan sisa cahaya yang menerobos langit-langit beton jalan tol. Mata hitam mereka tampak berkilau dengan kekejaman, dan seringai mereka menyiratkan kelaparan tak terbayangkan.

Warga—warga—warga—warga—warga jadi histeris dan gila saat melihatnya! Lari—lari—lari—lari—mereka berlarian tanpa arah!

Tubuh mereka dihentak oleh dorongan naluri bertahan hidup. Ada yang berlari ke kubangan lumpur, ada yang mendaki jalan menuju bukit meski sudah tahu dengan konsekuensinya, sementara yang lain mencoba menyelinap kembali ke pemukiman warga.

Aku berusaha menarik Ibu yang hampir terjatuh akibat tertabrak oleh kerumunan warga yang histeris, sementara Ayah hanya mengekor di belakangnya. "Jangan lepas tanganku, Bu! Tetap di belakangku!" kataku, berusaha mengendalikan rasa takut yang mencekiknya.

Makhluk-makhluk itu makin dekat, beberapa warga yang berlari terlalu lambat atau salah mengambil rute—mendekatinya secara tidak sengaja—akan menjadi sasaran utama.

Jerit—jerit—jerit—jeritan kesakitan terdengar di mana-mana! Robek—robek—robek—suara daging yang dirobek hidup-hidup! Tercabik—cabik—cabik—cabik—kuku dan gigi tajam para makhluk itu mencabik isi tubuh para warga tanpa ampun! Makan—makan—makan—mereka memakannya secara segar-segar! Semuanya membaur dan menciptakan atmosfer yang menggetarkan!

Aku hanya bisa menyaksikan pemandangan horor itu dengan kengerian yang luar biasa. Tidak jauh dariku ada seorang pria tua mencoba meraih bantuan sambil melindungi cucunya di dalam pelukan, tapi tidak kuasa melawan kawanan makhluk yang telah mengerumuninya dari berbagai arah. Awalnya aku hendak menolong, tapi dicegah oleh Ayahku karena itu sudah terlalu terlambat, sehingga aku hanya bisa mendengar jeritan histeris, kesakitan, dan segala kengerian yang traumatis.

"Nggak! Jangan lihat, Bu!" kataku saat melihat Ibu hendak menoleh. Lantas aku menarik kedua orang tuaku dan mempercepat langkah. "Kita nggak boleh berhenti! Cepat!"

Di tengah kekacauan itu, aku mendengar suara seseorang berteriak dari kejauhan. "Ke sini! Lewat sini! Ada gang kecil!"

Aku menoleh dan mencari arah suara tersebut. Dengan gemetar aku menyadari itu mungkin satu-satunya harapan kami.

"Yah, Bu, ikuti aku!" kataku, lalu memimpin mereka menembus kabut panik menuju suara itu.

Jeritan—langkah kaki—jeritan—langkah kaki—semua terdengar begitu keras dan membaur menjadi satu. Setiap langkah yang kami lalui, rasanya seperti berjudi dengan nyawa. Tetapi aku tahu kami tidak punya pilihan selain terus berlari—berjuang, apapun yang terjadi, menembus kegelapan yang diselimuti oleh jeritan dan suara gemuruh dari langkah kaki makhluk-makhluk itu.

Jalanan yang kami tempuh, ternyata membawa kami ke pemukiman warga. Namun, apa yang kami lihat di sana justru lebih buruk dari mimpi terburuk yang pernah kualami. Pemukiman itu telah berubah jadi zona pembantaian yang sulit dibayangkan dengan imajinasi paling liar.

Darah—darah—darah—darah segar terciprat di mana-mana! Tubuh—tubuh—tubuh—tubuh tak berdaya dan hancur berserakan tanpa sempat diselamatkan tergeletak di mana-mana! Rumah-rumah porak-poranda. Beberapa warga yang masih bertahan di dalam rumah, menjerit minta tolong, hanya untuk diikuti oleh suara kayu patah dan tubuh yang diseret keluar oleh makhluk-makhluk buas itu.

"Tidak... ini tidak mungkin!" isak Ibu yang berusaha menutup mulutnya dengan tangan gemetar dan mata yang berair.

Lantas aku segera menarik mereka untuk kembali berlari dan mencari tempat perlindungan, mengabaikan rasa mual yang menghantam perutku. Di sekeliling kami, makhluk-makhluk itu telah mendominasi. Gerombolan yang kelaparan bergerak tanpa henti, mencabik-cabik siapa saja yang tertangkap. Beberapa warga yang mencoba melawan berakhir terbaring di tanah, tubuh mereka remuk tanpa ampun. Jerit pilu dan tangisan menggema di udara, bercampur dengan aroma darah yang menyengat. Aku benar-benar merasa sesak, paru-paruku seperti kehabisan udara.

Cobalah—coba—coba—coba—pikirkan sesuatu untuk selamat! Tempat—tempat—tempat—tempat apa yang aman? Hanya ada satu! Iya! Satu-satunya tempat yang ada di pikiranku—kembali ke rumah! Aku tidak punya ide lebih baik selain itu!

"Cepat ke kanan! Jalan pintas ke rumah ada di sana!" kataku kepada orang tuaku, yang kini mulai kehabisan napas tapi terus mengikutiku.

Kami berusaha menghindari serangan demi serangan dari makhluk itu. Tak jarang kami saling membantu dan melindungi satu sama lain, ketika makhluk itu berusaha menyerang atau menggapai tubuh kami. Lalu, kami juga memanjat reruntuhan bangunan dan menghindari pandangan para makhluk itu dengan penuh kewaskitaan. Akhirnya kami berhasil tiba di rumah kami. Dalam keputusaan, aku membuka pintu belakang rumah dan mendorong mereka agar masuk terlebih dahulu ke dalam.

"Masuk! Cepat!" ujarku sambil terus melihat sekeliling, memastikan tidak ada makhluk yang berada di dekat kami.

Begitu semua berada di dalam, aku segera mengunci segala pintu dengan gemetar. Lalu aku menyekat pintu itu dengan segala perabotan yang kutemui, mendorong lemari kayu tua yang berada di dekat pintu belakang agar menahan jalan masuk. Ayah mengambil inisiatif menutup jendela, sementara Ibu menyusun kursi-kursi kecil di sepanjang celah yang memungkinkan mereka bisa masuk.

Setelah memastikan setiap pintu dan jendela terkunci rapat, aku yang masih panik bergegas mengecek seisi rumah, memastikan tidak ada makhluk-makhluk yang berhasil masuk dan bersembunyi di dalam rumah. Setelah semua terasa aman, aku berhenti untuk mengatur napas. Keringat dingin membanjiri wajahku, dan detak jantungku terasa menghantam tulang rusukku. Aku memandang kedua orang tuaku yang terduduk hening di lantai, tubuh mereka gemetar karena terlalu banyak menyaksikan kengerian di luar sana.

"Kita aman. Setidaknya untuk sekarang." ujarku dengan pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada untuk meyakinkan siapa pun.

Sedangkan di luar rumah, suara-suara seperti langkah berat, gemuruh, jeritan, geraman, dan berbagai macam kekacauan mengerikannya terus terdengar—seolah memburu para warga yang tersisa di luar sana secara beringas.

****

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Tidak Hanya Pemerintah, Rakyat Juga Perlu Diperbaiki

Minggu, 7 September 2025 09:42 WIB

Perlawanan Rakyat dalam Brave Pink Hero Green Resistance Blue

Jumat, 5 September 2025 14:41 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

99

99 0

0