Senyum Pieter yang Mengambang

Sabtu, 20 November 2021 11:36 WIB

Seorang gadis, Mailera, yang mempunyai kecintaan tinggi pada seni dan budaya, terutama yang lokal. Dia bekerja pada satu lembaga untuk merealisasikan mimpi yang dia bangun karena kejadian di masa kecilnya.

“Kamu saya tugaskan dua bulan di kawasan timur ya Mailera,” pernyataan Bima saat kami mengadakan rapat besar bulanan di ruang pertemuan kantor Lembaga Pandawa.

Pernyataan yang membuat dadaku meledak karena kegirangan dan tanpa banyak tanya aku merespon Bima, Pimpinan Promisi dan Publikasi, “Siap, Pak. Dengan senang hati Pak!”

Yudistira, kakak Bima, Pimpinan Lembaga, adalah seorang pelukis terkenal di negara ini. Dia sudah mengadakan pameran sampai keliling dunia. Dia sangat menyukai lukisan humani dan alam sehingga sering keliling ke tempat terpencil untuk mencari inspirasi. Di saat keliling, dia banyak bercakap-cakap tentang karya dan kearifan lokal. Percakapan yang menggugah hatinya untuk membuat lembaga bantuan sosial tempat aku menjalankan kerja.

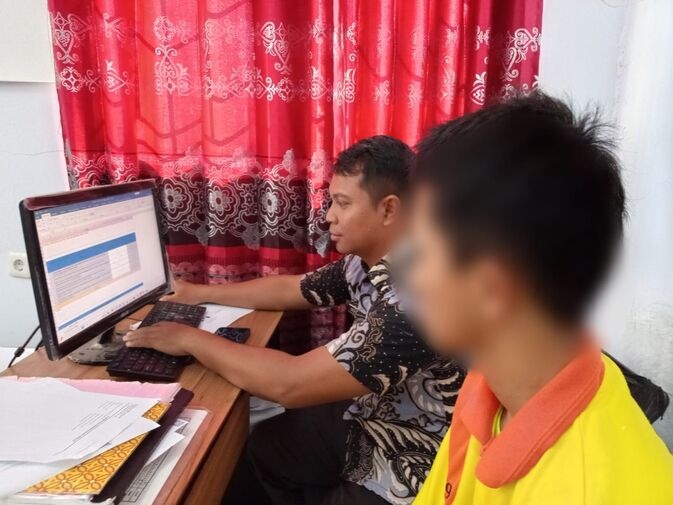

Lembaga Pandawa bergerak di bidang digitalisasi. Salah satu visinya membantu penguatan digitalisasi di pelosok-pelosok melalui pemaparan kekuatan dan kearifan di daerah tersebut. Termasuk di dalamnya menjunjung tinggi karya anak bangsa yang belum terpublikasikan secara luas.

Aku, Mailera, 26 tahun, menyelesaikan kuliah kreatif digital. Aku sudah bekerja selama dua tahun di lembaga ini. Kecintaanku pada seni dan budaya menggerakkan aku untuk bergabung. Tujuan mendukung karya-karya anak bangsa yang belum terpublikasikan sudah lama ada dalam angan-angan aku.

Sewaktu kecil aku hidup berpindah-pindah karena ayahku seorang dokter. Ayah sering meminta untuk ditugaskan di areal terpencil yang jarang ada dokter berkenan ditempatkan. Ayah kadang mengajak aku atau kakakku, Moreno, mengunjungi pasien yang memiliki anak seumur kami. Saat yang paling aku sukai karena aku bisa menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak mereka.

Aku ingat satu saat aku berjumpa dengan seorang anak lelaki bernama Martinus. Dia duduk di tanah dan asik dengan alat ukirnya. Kedatangan ayah untuk mengobati ayah Martinus. Kunjungan kami berdua tidak diindahkan Martinus. Namun, kelihaian tangaannya menari-mari pada kayu menarik aku untuk duduk di muka dia. Aku menikmati setiap gerak tangannya.

“Tinus sedang buat apa,” aku, masih tujuh tahun, bertanya pada Tinus, nama panggilannya, yang mungkin berumur sekitar delapan tahun.

Tanpa memandang mukaku dan terus asyik dengan kayu ukirnya, Tinus menyahut pelan, “Saya buat ukiran untuk bantu ayah karena ayah tidak bisa buat. Siapa tahu bisa dijual untuk bantu beli obat ayah.”

Sepulang dari rumah Martinus, aku terus menangis dalam gendongan ayah karena terngiang kata-kata Tinus. Aku ingat hatiku sangat sedih karena aku tahu karyanya akan sulit dijual. Banyak perkara berkecamuk dalam diriku saat itu.

Bagaimana bisa dijual kalau pesawat saja jarang datang?Menyewa kapal untuk ke lokasi Tinus-pun mahal.

Anak seumur Tinus sudah mencari uang untuk ayahnya? Bagaimana bisa itu terjadi?

Siapa yang akan menjual? Kalau dijual, bagaiman uang bisa kembali ke Tinus?

***

Sinar matahari pagi mulai mengintip masuk melalui jendela dua daun di kamar kecil Losmen Biru Bu Sriyani di tengah kota Anggat. Bersamaan, suara nyanyian klasik dari telpon genggamku berdering menandakan saat aku mengangkat tubuh dari kasur kapukku. Mataku masih ingin menutup. Energi, gairah dan emosi dalam jiwa membawa aku kerja sampai lewat waktu.

Ketika kesadaranku mulai terkumpul, aku langsung teringat pesan Bima malam sebelumnya saat aku melaporkan hasil kerja aku, “Kamu harus menyampaikan hasil kerjamu kepada Pieter.”

Anjuran itu membangunkan semangatku untuk memasuki kamar mandi dan membersihkan diri. Air pagi yang dingin tidak mengganggu aku. Setelah siap, aku menarik ransel biru, kawan kerjaku, dan berlari keluar kamar losmenku Semangat dan gairah membara di hatiku karena berita yang akan aku sampaikan.

Aku menahan tubuhku sejenak di teras depan, untuk mengecek perlengkapanku. Kamera digital, laptop, earphone, GoPro, TriPod dan lampu cincin kecilku sudah bertengger di dalam ransel. Kebiasaan lamaku melupakan barang membuat aku menyiapkan segala sesuatu di malam hari sebelum masuk ke peraduan.

“Semua sudah siap,” pikirku.

“Mailera, ini Ibu sudah siapkan makanan untuk kamu. Ibu tahu kamu pasti tidak sempat sarapan,” suara lembut Ibu Sur.

Dia sangat tahu kebiasaan aku yang sudah hampir satu bulan menetap di losmennya. Dia selalu menyiapkan ransum di dalam kotak makan siang lengkap dengan sendok dan garpu. Dia adalah pemilik losmen yang selalu memperhatikan semua tamu yang menginap di tempatnya.

Aku memeluk Ibu Sur dan mencium pipinya, “Terima kasih Ibuku yang cantik dan baik hati.” Seperti biasa, Ibu Sur tersenyum dan mengelus kepalaku.

“Om Obi tadi mampir sarapan. Dia sedang mengambil perahu katanya,” Ibu Sur menceritakan Om Obi. “Hati-hati ya,” sapaan akhir yang selalu keluar dari mulutnya.

Aku bergegas ke pelabuhan yang jaraknya sekitar lima menit jalan kaki. Aku memandang perahuku yang menyusuri air laut dengan latar matahari pagi yang menciptakan nuansa merah kuning di sekitarnya. Perpaduan sinar matahari dan air laut menciptakan lukisan indah di pagi hari.

Om Obi, pengendara, langsung membalikkan perahu dan deru mesin terdengar keras membawaku ke Kampung Ersamia. Suhu panas mulai menyengat tetapi tidak mengganggu keriangan hatiku. Aku membayangkan wajah Pieter, seorang pemahat berumur tiga belas tahun yang akan aku temui.

Dua puluh menit perjalanan, Kampung Ersamia sudah di depan mata. Dari kejauhan aku melihat beberapa anak melambai-lambaikan tangan mereka. Suara teriakan mereka terdengar riuh rendah dan tawa gembira mereka mengalun lembut di telingaku. Keriangan yang selalu menghilangkan segala penat karena kerja sampai lewat waktu yang aku lakukan.

“Itu perahu Kak Lera…,” begitu suara mereka yang selalu memanggil aku Lera.

“Kak Lera datang!” Suara yang semakin membuat dadaku mengembang menahan kebahagiaan. Walau sudah berkali-kali bertemu mereka, kerinduan untuk berjumpa lagi selalu mendesak dadaku.

Aku, berdiri di perahu, melambaikan tangan dan topi petualangku. Sesampainya di tepi, aku menyapa mereka, “Selamat pagi semua! Apa kabar?”

Pieter, salah satu anak, langsung menggandeng tanganku dan membawaku ke sanggar pemahat anak di Kampung Ersamia. Tempat itu adalah salah satu tujuan kerja aku. Target yang aku bangun karena mimpi masa kecilku.

Aku membantu anak-anak membuat video pendek, mengambil gambar mereka bekerja dan menaikkan semua ke sosial media kantorku. Aku menambahkan target dalam kerjaku untuk bisa membantu anak-anak menjual hasil pahatan mereka.

Sanggar pemahat anak di Kampung Ersamia membantu anak-anak dalam menekuni budaya memahat patung. Bapak Filindo, sekitar 50 tahun, pemahat yang terkenal di bumi pertiwi, mengajar anak-anak di kampung itu. Dia sangat sabar dan teliti dalam menyampaikan tekhnik serta menceritakan arti dari gambar yang ada di pahatannya.

“Selamat pagi Nak Lera. Mari silakan nikmati dulu kopinya,” selalu dengan ramah dan penuh perhatian, Bapak Filindo menyapa setiap tamu yang datang ke sanggar.

Sambil mendudukkan badannya di balai teras depan dan menyeruput kopinya, Bapak Filindo bertanya dengan antusias, “Bagaimana hasil postings Pieter beberapa waktu ini? Ada cerita dari Nak Lera?”

Pikiranku langsung melayang pada awal pertama kunjungan aku ke sanggar Bapak Filindo. Pieter, kelas dua Sekolah Menengah Pertama, tidak memperhatikan kedatanganku. Dia, duduk di lantai sanggar berbahan papan, asyik dan tekun dengan kayunya. Dia terus menggoyang-goyangkan alat pahatnya.

Air di mataku sedikit mengambang, bayangan Martinus muncul di kepalaku. Aku ingat suara di dalam hati muncul, “Dia seperti Tinus tetapi berumur lebih dewasa.”

Aku melipat kaki dan duduk di depan Pieter. Aku terkesima dengan beberapa hasil yang dipaparkan di sampingnya. Sementara semua anak memahat binatang sebagai fokus, Pieter mengukir gambar orang. Aku lalu bercakap-cakap dengannya.

“Ini semua hasil karyamu?”

Pieter tanpa mengangkat wajahnya, “Iya Kakak.”

“Persis Tinus,” kembali bayangan Martinus di depan wajahku.

Aku sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa memahat seperti itu. “Lalu kalau dijual biasa harga berapa?”

Dia memandang hasil karyanya sambil mengerenyitkan kening, tetap tidak memandang aku, “Saya tidak tahu Kakak, mungkin lima puluh ribu atau seratus ribu.”

Jawaban yang membuat aku terhenyak. Aku tahu barang-barang ini bila dijual di kota besar harganya mencapai ratusan ribu bahkan ada yang mencapai angka juta. Apalagi bila ada orang yang membawanya ke luar negeri, harganya bisa melejit. Kejadian itu memupuk kemauan di dalam diriku untuk membantu memasarkan hasil pahatan anak-anak di sanggar.

Sejak hari itu, aku sering menghabiskan waktuku beberapa hari di sanggar. Aku merekam kerja mereka, aku menceritakan kesibukan mereka, aku menggambarkan arti dari pahatan mereka. Aku menaikkan semua ke sosial media kantorku. Tanpa aku sadari, Pieter menjadi kesukaan aku.

“Pieter, bagaimana kamu bisa menuangkan gambar-gambar itu di atas kayu,” keheranan yang aku sampaikan kepada Pieter di satu sesi perekaman video kami.

Sambil terus mengetuk alat pahatnya, Pieter mengungkapkan dengan wajah menunduk serius, “Semua ada di kepala saya, Kakak. Saya tidak gambar.”

Tiba-tiba suara Bapak Filipo mengagetkan aku dan membangkitkan aku dari ingatanku yang melanglang buana, “Nak Lera jadi melamun. Saya harap lamunannya karena ada berita baik.”

“Sebaiknya kita panggil Pieter, Bapak Filipo. Saya ingin menyampaikan hasilnya langsung di hadapan dia juga,” jawabanku yang langsung disambut dengan seruan memanggil Pieter keluar dari mulut Bapak Filipo.

Suara kaki mengetuk papan dari teras belakang terdengar. Suara ayunan kaki menuju ke depan. Aku melihat Pieter melangkahkan kakinya menuju kami.

“Pieter, lihat,” aku mengawali dengan menunjukkan sosial media berisi karya Pieter pada telpon genggamku. “Pahatan kamu sudah laku. Lihat ini catatan percakapannya. Selamat ya Pieter.”

Pieter memainkan telponku dan membaca percakapan yang ada pada postings gambarnya. Senyumnya melebar menggambarkan kebahagiaan hatinya. Senyum yang selalu aku nantikan sejak hari pertama aku berjumpa dengannya. Senyum yang lebih menambah gairah dan gelora dalam diriku.

Tekadku semakin besar, “Aku tidak hanya membuat Pieter tersenyum tetapi semua anak yang berkarya harus tersenyum seperti dia.”

***

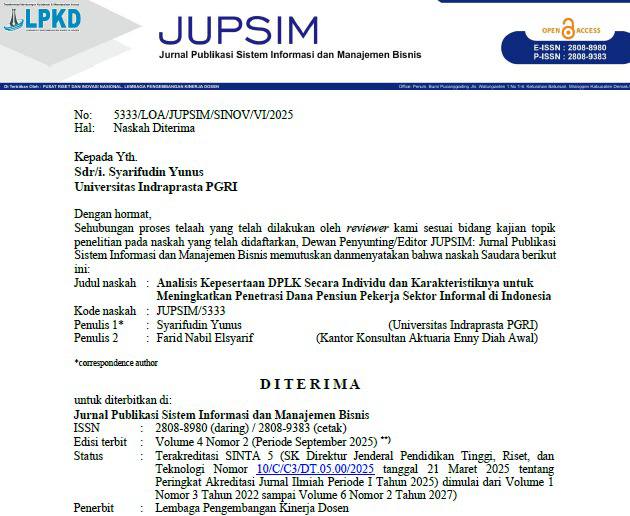

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Bumi Indah melalui Kerangka 9R

Kamis, 24 Oktober 2024 17:37 WIB

Ketika Roh Meninggalkan Raga

Minggu, 25 Februari 2024 17:51 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

99

99 0

0