Saya Atha, Mantan Koordinator MCW Malang. menjadi salah satu penulis buku \x27Demokrasi Dikorupsi\x22, Kontributor dalam penulisan buku Demokrasi, Ham dan Antikorupsi bung Hatta. terlibat advokasi lingkungan hidup bersama kawan-kawan Walhi Jatim. pada awal 2023 lalu, saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, Alor terkasih.

Pilkada: antara Kontestasi Elektoral dan Arena Berebut Kuasa Elit Lokal

Sabtu, 3 Agustus 2024 22:09 WIB

Pilkada sejatinya merupakan sarana kedaulatan rakyat yang demokratis. namun, praktik hari ini tidaklah demikian. yang nampak secara dominan hanyalah perebutan kekuasaan oleh para elit dominan di daerah. kepentingan dominan mereka telah mengaburkan kepentingan publik, bahkan cenderung menihilkannya. kasus korupsi dan bentuk penyelewengan lain yang terjadi, baik menjelang, pada saat dan pasca pilkada adalah fakta betapa pilkada bukan semata-mata sarana mencapai kedaulatan rakyat, melainkan juga sebagai arena berebut kuasa oleh para elit politik-ekonomi di daerah.

Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 akan segera dimulai. Perhelatan elektoral lima tahunan tersebut akan berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pilkada serentak kali ini merupakan yang kelima kalinya dan terbesar dalam sejarah pilkada serentak di Indonesia. Sebelumnya, pilkada serentak hanya digelar di beberapa provinsi dan daerah kabupaten kota saja, kali ini nyaris hampir di seluruh provinsi demikian persebarannya di kabupaten/kota.

Tingginya jumlah partisiapasi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam perhelatan pilkada serentak 2024 mengharuskan penambahan alokasi anggaran pilkada serentak yang tak kalah sedikit. tak ubahnya anggaran pemilu yang mengalami lonjak signifikan pada setiap periodenya, pilkada serentak juga mengalami siklus serupa.

Menurut data good stats, (2024) anggaran pemilu mengalami tren peningkatan yang signifikan. Terutama pada periode 2004, rata-rata kenaikannya mencapai 50% dari satu periode ke periode selanjutnya. Misalnya, dari angka 1.3 triliun pada pemilu 1999, naik di angka 4,4 triliun pada 2004. selanjutnya, meningkat sebesar 8,5 triliun di periode pemilu 2009, 2014 sebesar 15,6 triliun lalu bertengger di angka 25,5 triliun pada 2019 dan terakhir pada 2024 anggaran pemilu tembus 71,3 triliun. Angka yang fantastis untuk sebuah pemilu paling kontroversial di tanah air bukan!

Seperti tak ingin disalip, pemerintah daerah berlomba-lomba mengajukan proposal pendanaan pilkada serentak melalui skema perjanjian hibah daerah (NPHD). Dengan semangan mensukseskan perhelatan demokrasi di daerah, hal ini mesti disambut baik oleh pemerintah pusat. Sebagai wujud dukungannya, pemerintah pusat memfasilitasi kebijakan pendanaan pilkada serentak melalui APBN dan APBD dengan skema penganggaran tahun jamak (2023-2024). Diperkirakan mencapai 27 triliun. fantastis sekali jika dibandingkan periode pilkada serentak 2020 yakni, 20,4 triliun.

Barang tentu tren peningkatan ini wajar mengingat angka partisipasi daerah dalam pilkada serentak 2024 yang juga tinggi, 37 provinsi dan 506 daerah kabupaten/kota. Selain itu, alokasi anggaran untuk membiayai proses elektoral daerah menunjukan tren yang sama pada periode sebelumnya. Dari angka 1,3 triliun untuk penyelenggaraanya di 266 daerah pada periode 2005, menjadi 3,45 triliun untuk 244 daerah pada periode 2010. Artinya tren seperti ini telah menjadi suatu pola dalam siklus anggaran pendanaan politik kita. Masalanya, pembiayaan proses politik elektoral yang cenderung mahal tak selalu liner dengan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah pasca pilkada.

Nusa Tenggara Timur. misalnya, sebagai salah satu provinsi yang turut berpartisipasi menyukseskan hajatan demokrasi di aras lokal, selalu mendapat porsi anggaran yang tinggi dan terus meningkat. Misalnya, pada pemilihan gubernur periode 2018, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 318 Miliar. Sementara fakta bahwa, pembangunan NTT selama lima tahun belakangan tak memberi efek kesejahteraan yang berarti. Sebaliknya, dipenuhi oleh berbagai persoalan yang mengindikasikan ketidakberpihakan gubernur terhadap kepentingan rakyat. Publik tentu masih ingat peristiwa konflik agraria di besipae, perosoala sampah di alak, Penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat adat atamodo manggarai, dan manggarai barat.

Bahkan, NTT menjadi provinsi dengan persolan stanting terting serta tingkat kemiskinan ektream terbanyak. berdasarkan data Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI) sebagaimana dikutip menteri Kemenko PMK, bahwa NTT menjadi penyumbang angka stanting tertinggi skala nasional pada 2021 sebesar 37,8%. dan memiliki lima daerah kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstream sebanyak 89.410 kk. Tersebar di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. kondisi demikian tidak terlepas dari lemahnya kemauan politik seorang gubernur untuk mendorong tata kelola pelayanan publik berkualitas. Ombudsman RI, dalam ringkasan eksekutif penilaian kualita pelayanan publik menunjukan tingkat kepatutan pemerintah NTT pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata 60 dari tahun 2020-2023.

Perlu diketahui bahwa total anggaran yang diperlukan untuk membiayai pilkada NTT 2024 diperkirakan mencapai 1,1 Triliun. Dari total Anggaran Pilkada Serentak tersebut, akan dialokasikan kepada KPU Provinsi NTT sebesar 341 Miliar, KPUD di 22 kabupaten/kota sebesar 700 Miliar dan Bawaslu Provinsi beserta bawaslu daerah di 22 kabupaten/kota sebesar 85,789 Miliar. Sementara sisa anggaran lainnya akan dialokasikan untuk keperluan pengadaan logistik dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pilkada, (kompas.id;15/11/23). Pertanyaanya, apakah persoalan di atas belum cukup membuktikan kontradiksi antara proses pilkada berbiaya tinggi tak berbading lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat NTT selama lini? Lantas apakah dengan menambah anggaran pilkada NTT mendatang dapat melahirkan pemimpin yang mampu membawa NTT kelaur dari jurang ketimpangan, atau sebaliknya, justru memperburuk situasi ketimpangan di NTT selama lima tahun kedepannya. Sebuah tantangan terbesar yang mesti dijwab oleh seorang pemimpin yang kelak memenangkan kontestasi elektoral mendatang.

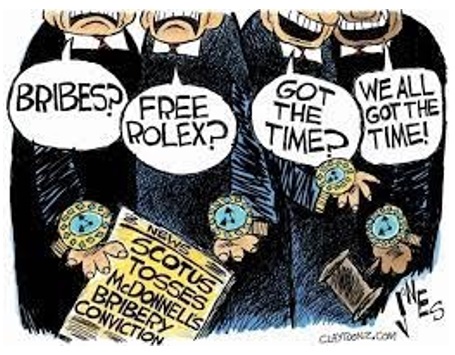

Politik Biaya Tinggi Melahirkan Elit Korup.

Pilkada sebagai mekanisme formal pergantian kekuasaan bagi masyarakat di daerah selalu diwarnai berbagai persoalan. Dari aspek kebijkan hingga praksis politik yang kental dengan money politik, politik transaksional serta ijon politik. Berbagai persoalan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Sebaliknya, justru merupakan konsekuensi dari mahalnya pembiayaan politk itu sendiri. Berdasarkan kajian Litbang kemendagri sebagaimana dikutip oleh KPK menyebut biaya pencalonan gubernur diperkirakan mencapai 20-100 miliar dan pencalonan bupati/walikota berkisar 20-30 miliar, (Baca; ongkos politik).

Tingginya ongkos politik tersebut mengharuskan para kandidat menjajal proposal politik ke berbagai pengusaha untuk memperoleh dukungan. Tentu dengan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak. Akibarnya, kepala daerah yang memenangkan kontestasi politik-pilkada tidak lagi memikirkan cara mensejahterakan rakyatnya melalui sejumlah program, sebaliknya berbagai program tersebut justru dipolitisi sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan pragmatisme mereka. Korupsi adalah bentuk paling umum dari relasi politik seperti ini.

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPK, sejak 2004 hingga 2022, sejumlah 22 Gubernur dan 148 kepala daerah (bupati/walikota) hasil pilkada terjerat korupsi. ICW sendiri mencatat, sepanjang 2010-2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum, (ICW,2022). Tingginya kasus korupsi kepala daerah yang dihasilkan dari proses politik mengindikasikan proses demokratisasi di aras lokal mengalami kemunduran, bahkan terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang oligarkis.

Dengan demikian, menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pilkada serentak kali ini. Selain karena membengkaknya biaya pilkada yang berpotensi diselewengkan, juga mekanisme pencalonan melalui partai memungkinkan pembiayaan yang juga membengkak. Bisa jadi ongkos politik yang mesti disiapkan oleh para kandidat pada perhelatan kali ini jauh lebih tinggi, yang berarti juga potensi pembajakan sumberdaya publik berupa kebijakan dan program oleh kandidat terpilih semakin terbuka.

Pada akhirnya kita perlu kembali merefleksikan kait kelindan antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam kontestasi pilkada cenderung menghasilkan para pemimpin korup. Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat belum sepenuhnya menjawab problem ketimpangan dan kemiskinan masyarakat di daerah. Justru, kepentingan elit politik dan elit ekonomi secara dominan mengaburkan kepentingan publik menjadi fakta, bahwa pilkada bukan semata-mata sarana pergantian kekuasaan secara demokratis, melainkan juga sebagai arena perebutan kekuasaan. Semetara kekuasaan, seperti kata Lord Acton, “power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely”

Penulis Indonesiana

1 Pengikut

Pilkada: antara Kontestasi Elektoral dan Arena Berebut Kuasa Elit Lokal

Sabtu, 3 Agustus 2024 22:09 WIB

Demi Proyek IKN, Subsidi BBM Dicabut!

Kamis, 15 September 2022 19:46 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

99

99 0

0