Memahami Ulang Sejarah Tanam Paksa

Oleh: Fadly Rahman

Selain halnya karya sejarah, banyak yang membilang, bahwa karya-karya sastra berlatar sejarah pun punya sifat menyadarkan. Para pembaca, misalnya, dirangsang sadar rasa kemanusiannya atas rupa-rupa eksploitasi manusia oleh manusia yang terjadi pada masa lalu.

Maka dari masa Revolusi Industri di Inggris, Charles Dickens melalui Hard Times dan Oliver Twist-nya coba membukakan mata hati pembaca atas realita kepapaan sosial di Inggris akibat jumawanya mesin-mesin industri memeras tenaga kerja wanita dan anak-anak. Kesengsaraan sosial juga dihadirkan dalam sastra Amerika semisal Uncle Tom Cabin-nya Harriet Beecher Stowe. Stowe secara sengaja hendak menggugah kesadaran publik Amerika atas kesengsaraan para budak kulit hitam yang tertindas oleh gelojoh industri perkebunan.

Tapi, teks-teks macam sastra adalah sebuah ekspresi dari produk zaman yang tidak melulu melampaui kenyataan yang ada. Sastra punya sifat yang parsial. Pesan yang disampaikan pun sekehendak hati dan pikir si penulis. Hal yang dirasanya tidak perlu, disingkirkan begitu saja dari bingkah imajinasinya. Buktinya, Dickens tidak melihat kenyataan, bahwa wajah maju kota London dibangun dari Revolusi Industri yang disinisinya. Pun Stowe entah apa ekspresinya jika tahu, bahwa lantunan lirih para budak kulit hitam di barak-barak merupakan cikal bakal musik blues yang saat ini menjadi suatu leisure bagi masyarakat Amerika; juga jangan dilupakan para budak juru masak yang telah berandil membentuk wajah kuliner afro-american dinegeri Paman Sam.

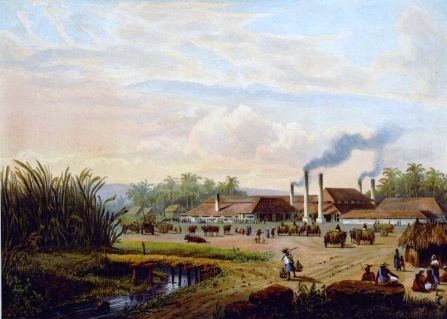

Dalam sejarah Indonesia sendiri, ada Kraspoekol karya van Hogendorp dan tentu saja Max Havelaar karya Multatuli yang mengajarkan rasa kemanusiaan lewat ceritanya kepada publik. Bahwa ada masalah perbudakan dan pemerasan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Tapi kedua pengarang tidak terlalu ingin mafhum, bahwa kondisi sosial budaya di Jawa juga jelas memuat hubungan simbiosis-mutualis antara masyarakat pribumi dengan pemerintah Hindia Belanda. Terhitung sejak 1830, ada geliat gairah sosial ekonomi yang tersembunyikan dan tidak terbunyikan dalam Max Havelaar. Karya “pahlawan Lebak” itu malah kadung dinilai sebagai mitos bagi benih nasionalisme Indonesia. Hasilnya, makna Cultuurstelsel pun direduksi dalam historiografi Indonesia menjadi: Sistem Tanam Paksa. Narasinya melulu identik dengan eksploitasi dan penindasan manusia.

Bermasalahnya narasi masa lalu itulah yang mengusik sejarawan macam C. Fasseur. Dengan menggunakan logika berpikir, bahwa jika negara-negara Eropa menjadi makmur karena sistem kultivasi di tanah-tanah jajahannya pada abad 19, maka dalam skala tertentu, Fasseur membuktikan bahwa tanah-tanah jajahannya pun kecipratan untungnya. Saya meminjam tesis E.P. Thompson (1963) dalam kasus Revolusi Industri di Inggris, bahwa tumbuhnya kesadaran kelas pekerja mesti ditempatkan dalam konteks-konteks kemungkinan yang lebih luas, semisal agama, kesenangan, dan budaya-budaya populer.

Di sini, teori kesadaran kelas ala Marx mesti dijinakan karena sering mengusik kenyataan yang seharusnya tidak selalu dan semua ditindas, diperas, dan berontak. Bahwa penindasan dan pertentangan kelas sesungguhnya hanya bagian kecil dan sesekali saja dari persoalan hidup keseharian yang hanya ter/di-pindai dalam narasi sejarah besar. Gerakan sosial kaum tani sesungguhnya tidak memiliki pengaruh besar dibandingkan fenomena hidup sehari-hari yang menggejala di Jawa. Pemberontakan bisa dipadamkan. Tapi tidak dengan kesejahteraan, kesenangan, dan kemakmuran hidup yang sewajarnya didamba dalam hidup manusia. Dalam hal ini, sistematisasi uang memiliki pengaruh besar mengubah wajah tanah jajahan dari semula tertutup menjadi terbuka; dari hitam-putih menjadi berwarna; dari sederhana menjadi kompleks.

Maka wajar jika Fasseur mengkritik contoh-contoh sejarawan terdahulu peneliti sistem kultivasi macam Pierson, Clive Day, Colenbrander, dan Gonggrijp yang ia juluki ”liberal ortodoks.” Pasalnya para sejarawan itu telah menyimpangkan kenyataan sistem kultivasi yang digagas Johannes van den Bosch. Bagi para sejarawan ”liberal ortodoks” itu, sistem yang mengkonversi lahan pangan ke kopi, gula, lada, dan produk ekspor lainnya lebih dilihat pada sisi jeleknya. Adapun bagaimana sistem itu difungsikan dan berfungsi tidak ditelaah lebih jauh dan mendalam. J.S. Furnivall yang pada 1939 mengusung konsep prulal economy pun belum menangkap fenomena-fenomena secara utuh dan seluruh. Fasseur baru kemudian mendukung riset Robert van Niel yang membuktikan bahwa dalam lapis lokal sistem kultivasi didapati adanya potongan-potongan kecil kebiasaan dan perbuatan khusus masyarakat Jawa yang memandang sistem kultivasi sebagai kebutuhan. Van Niel menjungkirkan pikiran para sejarawan ”liberal ortodoks” yang lebih melihat keseragaman hidup masyarakat dalam terapan seperangkat konsep tunggal sistem kultivasi.

Tidak ada kenyataan seragam. Justru yang ada keberagaman fakta menarik. Sebagaimana riset R.E. Elson (1978) yang membuktikan kesejahteraan desa di Pasuruan bertambah melebihi masa-masa sebelum 1830. Maka, pukul rata ”shared poverty” dalam involusi pertanian-nya Cliford Geertz menjadi gugur, karena kenyataan yang ada justru adalah “shared prosperity.” Salahnya Geertz tidak mencungkilkan data-data sejarah renik yang sedianya membunyikan kenyataan Jawa masa abad 19.

Standar hidup masyarakat pun tumbuh pesat. Naiknya pajak barang dagangan dan penjualan makanan di pasar tradisional hingga total 209% pada 1834 – 1844 di seluruh Jawa menjadi indikator kian kuatnya denyut ekonomi industri. Dengan bakat niaganya, orang-orang China adalah pihak yang kena wajib pajak terbesar. Naiknya pajak diartikan bahwa aktivitas di pasar lokal begitu besar. Artinya, ini menunjukkan masyarakat punya daya beli yang besar pula. Mereka berada dalam titik yang makmur. Sirkulasi dan distribusi uang telah memutarkan roda kesejahteraan pada skala sosial tertentu. Spirit kapitalisme dengan pasti menubuh dan menumbuh dalam mental ekonomi masyarakat pribumi. Buktinya, lahan-lahan baru kultivasi dibuka; munculnya irigasi baru; pasar-pasar bermunculan; dan desa-desa baru pun berdiri.

Jika di Eropa jumlah populasi ditekan rendah karena pertimbangan setiap anak yang lahir adalah beban hidup mengingat terbatasnya lahan pangan dan bahan makanan, di Jawa itu lain cerita. Pemerintah justru mendukung laju populasi. Program vaksinasi cacar demi jaminan hidup tenaga kerja adalah buktinya. Hal ini berandil membuat stabil kehidupan sosial di Jawa pada medio abad 19. Pada konteks ini Susan Sontag dalam Illness as Metaphor (1978) benar bahwa wabah penyakit bisa disembuhkan dengan ”will power” sembari ia mengutip Keith Thomas: ”the happy man would not get plague.”

Kesehatan yang relatif kian baik dibanding masa-masa sebelumnya menjadi variabel penting melihat lonjakan penduduk di Jawa. Besarnya jumlah anak-anak menunjukan angka fertilitas di Jawa begitu tinggi. Selain jaminan kesehatan, jaminan keamanan pangan hasil dari komunalisasi lahan-lahan padi memengaruhi juga kesiapan banyak pasangan suami-istri untuk memproduksi anak-anaknya. Keamanan-keamanan itulah yang agaknya menjadi jaminan. Boleh jadi Boomgaard benar, bagi para petani di Jawa, memiliki banyak anak dapat menjaga standar hidup dan keluangan waktu kerja mereka. Pasalnya, fenomena banyak anak ini mengalami kenaikan seiring naiknya permintaan pemerintah atas pengolahan tanah dan tenaga kerja. Anak-anak –seperti kisah Oliver Twist– adalah modal ekonomi.

Apa yang didefinisikan kemudian sebagai ”Tanam Paksa”, ternyata seperti wajah Janus. Mereka yang ortodoks memandang ke depan masalah sistem kultivasi secara lurus-lurus saja sebagai sebentuk eksploitasi. Tapi, jika dengan sabar memandang ke belakang, ada begitu banyak kompleksitas masalah yang menarik untuk ditelisik: wajah lingkungan yang berubah, wilayah-wilayah baru bermekaran, jalan dan transportasi berikut sarananya berkembang, pasar-pasar bermunculan, jumlah penduduk tumbuh subur, seni yang semula eksklusif menjadi hiburan rakyat (tayub dan jaipong), prostitusi dan konkubinasi menggejala, hingga jenis-jenis makanan baru bermunculan. Di balik kisah-kisah kelamnya, ternyata tersembunyi berbagai sisi terang kisah-kisah kesenangan sosial yang sebenarnya punya andil besar menjadi benih pembentukan unsur-unsur negara-bangsa.

Fasseur membukakan cara pandang baru terhadap teks-teks sistem kultivasi untuk bisa menandingi narasi-narasi sejarah besar yang dikritiknya. Jika dibawa ke lapis yang lebih mikro, maka misalnya, suara perempuan dan anak-anak dalam sistem kultivasi bisa dibunyikan secara khusus. Jika menyelam lebih mikro lagi pada masalah hidup keseharian, seperti gaya hidup, bahasa, kehidupan beragama, kesehatan, pakaian, makanan, hiburan, dan perilaku seksual, maka akan lebih mencerahkan citra dan cerita seputar abad 19 yang sebelumnya tenggelam dalam narasi kelam ”Tanam Paksa”

Ikuti tulisan menarik Fadly Rahman lainnya di sini.