Pegiat literasi dan pekerja penerbitan. Menulis buku-buku referensi pendidikan untuk Penerbit Erlangga sejak 2013.

Tentara, Pramoedya, Enny Arrow, dan Nasib Buku Kita

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Bangsa ini memang tidak bersahabat dengan buku. Tak hanya tingkat literasi yang memprihatinkan. Lebih dari itu, buku-buku tertentu dianggap teror.

Apa yang menarik dari buku Nyanyian Sunyi Seorang Bisu-nya Pramoedya Ananta Toer? Isinya, sudah tentu. Buku ini tidak saja merekam kehidupan penjara paling durjana di masa lalu bernama Pulau Buru, tetapi juga tentang mereka yang mampu bertahan dan hidup. Selain itu, lihatlah halaman-halaman belakang buku tersebut, sebuah bibliografi Pramoedya. Unik.

Beberapa karya Pramoedya seolah “bermusuhan” dengan aparat keamanan. Pada 22 Juli 1947, sebagian naskah Di Tepi Kali Bekasi, dirampas oleh Marinir Belanda. Lantas, apa yang ditakutkan oleh Marinir Belanda yang menenteng senapan laras panjang dan menunggangi panser dari sebuah buku?

Penderitaan Pram tampaknya tak berhenti Di Tepi Kali Bekasi. Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang dituding didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, karya-karya penulis asal Blora itu kian terancam. Panggil Aku Kartini Saja jilid ketiga dan keempat dirampas dan dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965. Tak hanya itu, kumpulan karya Kartini yang pernah dikumpulkannya dari berbagai media pun turut dibakar. Begitu pula karya-karyanya yang lain seperti Wanita Sebelum Kartini, Gadis Pantai Jilid 1 dan 2, serta Sejarah Bahasa Indonesia Satu Percobaan.

Ketika tak ada teknologi mesin penyalin naskah secanggih hari ini, maka, karya-karya itu sudah berterbangan menjadi abu. Lalu, di mana lagi kita bisa menghimpunnya?

Ketika bebas dari Pulau Buru, Pram tetap menulis. Lahirlan roman Bumi Manusia pada 1980. Karya Pulau Buru ini diterbitkan pertama kali oleh Hasta Mitra pada 1980. Dalam 12 hari, lima ribu eksemplar cetakan pertama buku itu habis. Pujian mengalir dari banyak pihak atas karya Pramoedya itu. Harian Angkatan Bersenjata pun menulis resensi karya ini dan memujinya sebagai “sumbangan untuk khasanah sastra Indonesia”.

Kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Desakan untuk melarang Bumi Manusia muncul dari berbagai penjuru mata angin. IKAPI, organisasi penerbit, segendang seirama. Pameran buku tahunan yang diselenggarakan oleh ikatan penerbit itu membatalkan sepihak ketelibatan Hasta Mitra sebagai penerbit Bumi Manusia. Semua pemuji berbalik melawan.

Baru kali itu dalam sejarah Indonesia modern, sebuah buku direspons layaknya “musuh negara”. Kejaksaan Agung pun mengeluarkan SK-052/JA/5/1981 tentang pelarangan Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Dalam surat itu antara lain disebutkan sepucuk surat dari Kopkamtib yang keluar seminggu sebelumnya, dan Rapat koordinasi Polkam tanggal 18 Mei 1981, menjadi dasar pelarangan. Pada 1985, Jejak Langkah yang merupakan buku ketiga dari tetralogi , juga mengalami nasib serupa.

Tentu kita mafhum alasannya. Apalagi jika bukan soal fobia Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di masa itu? Bumi Manusia, dianggap ruh dari ajaran-ajaran itu. Namun, diam-diam, karya itu terus menyebar dalam bentuk fotokopi, juga dijual diam-diam di kalangan mahasiswa.

Ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme seperti apa yang ditakuti oleh Penguasa Militer ketika itu? Tentang kisah seorang pribumi bernama Minke yang menjelma menjadi ikon pergerakan nasional dan jurnalis yang kritis? Entahlah, logika kekuasaan memang tak selalu bergaris lurus dengan logika akal sehat.

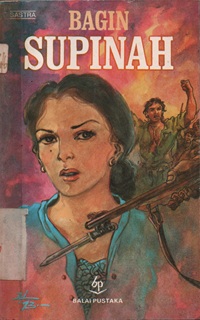

Sebagai contoh, pada saat yang sama, sebuah karya lain yang begitu melegenda yaitu buku-buku stensilan karya Enny Arrow. Tanpa mengurangi rasa hormat atas rekam jejaknya yang panjang dalam dunia kepenulisan.

Sang penulis lahir dengan nama Enny Sukaesih Probowidagdo, lahir di Desa Hambalang, Bogor tahun 1924. Enny memulai karirnya sebagai wartawan pada masa pendudukan Jepangm belajar Steno di Yamataka Agency, kemudian direkrut menjadi salah satu propagandis Heiho dan Keibodan. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Enny Arrow bekerja sebagai jurnalis yang berpihak pada Republik. Ia mengamati jalannya pertempuran di seputar wilayah Bekasi. Artinya, baik Enny maupun Pram memiliki karya berlatar belakang Bekasi.

Setelah melanglangbuana ke Amerika Serikat, pasca 1965, ia kembali ke tanah air. Enny sempat bekerja sebagai copy writer sebuah perusahaan asing. Ia bertanggung jawab atas kontrak-kontrak bisnis.

Pada fase inilah, Enny Arrow produktif menghasilkan "Kisah Tante Sonya". Karya ini mendapat respons luar biasa dari penerbit-penerbit kecil Pasar Senen. Perempuan Bogor ini menciptakan genre sendiri dalam karya-karyanya yang bisa dilihat dari judul-judul karyanya, seperti Malam Kelabu, Gairah dan Cinta, Badai Asmara, dan lain-lain. Enny Arrow adalah merek dagang. Sebut namanya, maka pikiran pembaca sudah terseret pada tema-tema dewasa.

Karya Enny bukannya tak pernah “diciduk” aparat. Razia pun dilakukan terhadap “buku-buku porno”. Selain Enny, karya-karya Freddy S. dan Nick Carter ikut disita. Karya Enny memang tidak pernah masuk toko buku besar. Ia diburu oleh pembaca diam-diam. Bukan tidak mungkin, aparat hukum pun kepincut kisah Enny Arrow dan mengoleksinya pula. Ibarat permainan kucing-kucingan.

Namun, berbeda dengan karya Pram, novel ini tidak membutuhkan Angkatan Darat atau Kejaksaan Agung untuk melarangnya. Karya Enny mirip film bioskop ketika dunia perfilman nasional mati suri. Film yang hanya diputar di teater-teater kecil yang kumuh, bau, dan diam-diam tiketnya ludes.

Begitulah Enny dan Pram, meski sama-sama lahir dari semangat revolusi, keduanya memilih bersimpang jalan. Pram memilih tema pergerakan. Enny lebih suka tenggelam dalam dunia “pergesekan”.

Fenomena Pram dan Enny adalah bukti bahwa bangsa ini begitu ‘sinis’ dengan buku. Begitu kelamkah sejarah kita dengan buku?

Memprihatinkannya Dunia Literasi Kita

Tak perlu terkejut. Beberapa bulan lalu, Central Connecticut State University merilis peringkat minat baca Indonesia dalam data World’s Most Literate Nations. Hasilnya, Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara. Pada 2012, UNESCO merilis data yang tak jauh memprihatinkan: indeks tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001. Indeks itu menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk hanya satu orang saja yang mau membaca dengan serius.

Belum selesai kita menghapus masa lalu kelam bersama Orde Baru, pelarangan-pelarangan terhadap buku masih juga berlangsung. Pada 2009, lebih dari satu dasawarsa setelah Suharto jatuh, Kejaksaan Agung melarang peredaran lima buah buku, yaitu Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karangan Syahrudin Ahmad.

Angin segar berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi, 13 Oktober 2010, yang menyatakan pelarangan buku bertentangan dengan konstitusi, tampaknya dianggap angin lalu oleh aparat hukum itu sendiri. Seperti pada 20 Agustu 2016 lalu, prajurit Komando Daerah Militer III Siliwangi diduga membubarkan Komunitas Perpustakaan Jalanan di Kota Bandung, Sabtu malam, 20 Agustus 2016. Pembubaran tersebut dilakukan saat Komunitas Perpustakaan Jalanan sedang menggelar lapak buku di Taman Cikapayang, Dago. Aparat berdalih upaya itu dilakukan untuk menjaga ketertiban.

Razia-razia yang dilakukan oleh aparat terhadap buku-buku yang “berbau” PKI pun dilakukan belum lama ini. Publik terbelah. Ada yang menggugat, tak sedikit yang diam-diam bersyukur. Kisah konyol razia ini bahkan tak bisa diterima akal sehat. Sebuah buku yang tak ada kaitannya dengan tema komunisme, sosialisme, dan Marxisme pun ikut disita hanya karena berwarna merah.

Apakah kita tidak malu dengan Founding Father kita yang justru hidup dari budaya membaca? Buka lagi sejarah hidup Hatta. Si Bung akan membawa serta koper berisi buku-buku, selain koper pakaian, saat diasingkan oleh Belanda. Bung Karno, setali tiga uang dengan Hatta. Bung Besar adalah pecinta buku sejati. Mereka membaca semua pemikiran, termasuk apa yang menjadi hantu kita hari ini: Komunisme, Leninisme, dan Marxisme, juga tentunya Pan-Islamisme. Apa hasil dari membaca itu? Sebuah negara bernama Indonesia, tempat saya, Pram, Enny Arrow, juga para aparat hukum hidup hingga hari ini. ***

Sumber foto: Deviantart|HouaVang Photography

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Ifan, Gufran, dan Masa Depan Film Kita

Sabtu, 15 Maret 2025 07:46 WIB

Multisemesta Bernama Indonesia

Selasa, 21 Mei 2019 21:24 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

99

99 0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan