Obrolan Sore dan Kisah Revolusi Setengah Hati

Rabu, 28 Agustus 2024 20:16 WIB

Tentara pusat memanggil kita Anjing Amerika sementara kita memanggil mereka Anjing pusat. Karena perang itu kita jadi anjing...

Sore sehabis hujan, bau-bauan tanah terkena air, asap kendaraan umum, awalnya pemuda itu yang duduk di teras depan rumah di pinggir kota medan ini. Dalam perjalanan pulang ke kota tempat tinggal ia dan orang tuanya, ia harus singgah sebentar di kota Medan ini. Keluarga ini begitu baik pada kedua orang tuanya dulu. Ketika ayahnya belum dapat pekerjaan tetap, keluarga inilah yang membantunya. Mereka mempersilakan untuk tinggal dan meminta mereka menganggap rumah ini selayaknya rumah sendiri.

Pemuda ini singgah dalam rangka tetap menjaga hubungan baik antar keluarga itu. Ia hanya duduk sendirian saja, memandang menerawang, memikirkan tentang dirinya, ayahnya, ibunya dan adik-adiknya, ayahnya yang dirawat di rumah sakit, karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Rasanya ingin sekali cepat-cepat dia pulang agar bisa berada di dekat ayahnya untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membantu. Walaupun ia sering berlawanan dengan ayahnya tapi untuk saat ini semua hal itu dilupakannya, yang dilihatnya hanya ayahnya yang lemah dan butuh bantuan, serta seorang pekerja yang ulet yang menghidupi keluarganya.

Ia masih saja duduk sendirian sampai seorang lelaki tua duduk di kursi sebelahnya. Ia adalah paktua pemilik rumah ini, pemuda itu memanggilnya Makdang. Kakak sepupu ibunya. Dengan rambut yang mulai ditumbuhi uban sehingga terlihat belang-belang dan wajah putih ditumbuhi kumis tebal yang selalu tersenyum ramah membuat orang yang berbicara dengannya akan cepat akrab.

“Kok duduk melamun sendirian ?”

“Ah, tidak kenapa-kenapa Makdang. Lihat sore yang begitu indah”.

“Bagaimana sekolahmu ? lancar ?”.

“Lancar-lancar saja Makdang”.

“Katanya kau sebelumnya dikeluarkan”.

“Iya, aku jarang masuk”.

“Hmmm, waktu aku seumuranmu, aku sudah ikut ke hutan bersama teman-temanku”.

“Ngapain ke hutan Makdang ?”.

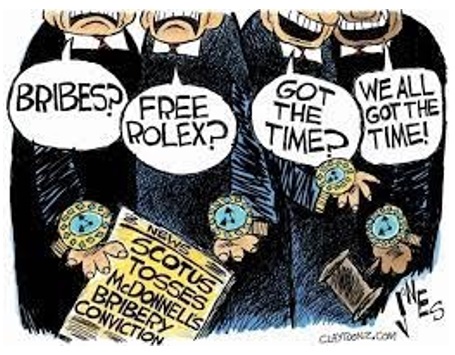

“Ya, ada gejolak sesaat di Sumatera Barat. Kecemburuan pada pemerintah pusat, maka kita orang Minang dengan dipimpin Ahmad Hussein bikin pemerintahan sendiri, namanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Lucu memang, kalau serius mau memisahkan diri kenapa masih percaya republik Indonesia”.

“Bagaimana ceritanya Makdang?”.

“Begini, ketika aku STM, orang-orang Minang tidak puas pada pembangunan yang hanya terpusat di Jawa. Mereka membentuk PRRI sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Karena tentara pusat lebih kuat kami terpaksa lari ke hutan-hutan. Kutinggalkan bangku STM dan bergabung tentara PRRI. Saat itu masing-masing pihak saling memanggil anjing pada pihak yang lain”.

“Maksudnya bagaimana Makdang?”. Pak Tua itu diam sejenak, sebelum kemudian menjawab.

“Tentara pusat memanggil kita Anjing Amerika sementara kita memanggil mereka Anjing pusat. Karena perang itu kita jadi anjing. Ketika saling bertemu masing-masingnya akan saling menembak ataupun kalau tidak punya senjata maka akan saling memukul. Kadang aku pulang ke rumah orang tua-dengan sembunyi-sembunyi tentunya. Mereka bercerita kalau tiap hari para anjing sering minta dana yang tidak jelas tujuannya kata mereka. Semua anjing sama saja, ketika perang maka kepunyaan orang biasa bisa diminta semaunya”.

“Memangnya kita dibantu Amerika Makdang ?”.

“Sebenarnya iya, senjata-senjata yang kita gunakan banyak yang disuplai Amerika tapi bukan berarti kita anjing Amerika, karena pemerintah pusat juga tidak tahu diri, membangun hanya di Jawa sementara Sumatera dibiarkan jadi rimba raya. Lihat saja sampai sekarang, yang katanya Orde Baru ini tapi tetap saja pembangunan lebih terpusat ke Jawa. Sekolah-sekolah pilihan di mana mutu pendidikannya tinggi lebih banyak di Jawa, sehingga anak-anak muda lebih suka sekolah di Jawa”.

“Sama saja kan?”.

“Maksudmu?”.

“Sama-sama anjing, karena suka berperang”.

Pak Tua itu diam kembali, menatap wajah si pemuda. Seolah ingin mencari sesuatu.

“Iya juga ya, perang itu menjadikan kita sebagaimana anjing. Saling memangsa, saling membunuh, saling memperkosa. Aku sering bersama teman-teman menyatroni rumah penduduk, mengambil apa saja yang bisa diambil”.

“Makdang tidak sadar ketika itu jadi anjing?”.

“Bagaimana bisa? ketika itu kita punya senjata, semua yang kita mau bisa kita dapat. Kita punya kuasa, kita punya senjata. Kalau kita tidak bertindak maka musuh akan mendahului, kita akan dibunuh kalau kita tidak membunuh. Yang salah? Tidak tahulah. Entah daerah, entah pusat. Daerah tidak puas dan melawan, kemudian pusat berusaha menumpas. Kupikir dua-duanya salah, yang satu tidak menerima aspirasi daerah, sementara satunya lagi tidak serius melawan. Ketika kalah, para pimpinan tentara PRRI bersumpah setia pada pemerintah. Sementara aku dan teman-teman lainnya, tentara bawahan tetap bersembunyi di hutan-hutan. Beberapa tahun kemudian aku pulang, orang-orang seumuran sudah menikah dan kerja. Saat itulah aku merasa menyesal meninggalkan sekolah”.

“Terus bagaimana Makdang bisa jadi pemborong seperti ini tanpa kuliah?”. Bagi si pemuda itu, seorang pemborong atau arsitek, hanya bisa didapat melewati bangku kuliah.

“Dulu tidak perlu kuliah untuk jadi pemborong. Tamat STM, aku menikah dan pindah ke Medan. Ikut orang yang kerjanya mengarsiteki rumah, beberapa tahun kemudian aku bisa berdiri sendiri sebagai perancang rumah. Sekarang saja yang harus kuliah dulu untuk bisa jadi arsitek. Kau sendiri ingin jadi apa Man?”.

“Aku belum tahu Makdang, yang jelas aku pilih IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dalam penjurusan SMA. Entahlah aku belum menentukan pilihanku. Ayah ingin aku bisa menggantikannya tapi bagiku itu terlalu berat dan tidak cocok dengan diriku. Harus kerja 24 Jam tanpa ampun, aku terlalu santai untuk itu”.

“Mudah-mudahan kau bisa mencapai cita-citamu Usman. Semoga aku masih hidup ketika itu”. Ucapnya getir. Di tengah sakitnya yang begitu parah yang bisa ia lakukan hanya berharap. Diabetes yang dideritanya membuatnya harus mengatur pola makan. Tubuhnya yang awalnya sangat gemuk menjadi ringkih perlahan.

Ketika istri Makdang memanggil mereka untuk segera makan, karena sudah hampir malam, mereka segera beranjak dari tempat duduk di teras itu. Makdang yang berbaju kaos lengan panjang dan bersarung, terpaksa harus mengenakan kaos kaki untuk menahan dingin.

***

Ia baru pulang dari perjalanan. Ditemuinya istri Makdang yang dipanggilnya Maktuo. Empat tahun telah berlalu semenjak meninggalnya Makdang, ia memang orang yang aneh. Bahkan ketika hampir matipun ia sempat mengeluarkan gojekan, “Bentar dulu hai Izrail, aku masih ingin kumpul dengan istri dan anak-anakku. Masih banyak yang belum kuberikan padanya”.

Tapi mungkin Izrail tidak mengabulkannya, ia meninggal setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya itu. Meninggalkan sejuta kenangan lucu dan menyenangkan. Mungkin karena selera humornya yang besar, ia begitu cepat dipanggil. Seorang yang tidak pernah bersedih ketika hidupnya, hanya beberapa saat ketika hampir meninggal ia sedikit bersedih. Bahkan ketika hidupnya hampir hancur oleh perang yang tak tentu arah, ia tidak patah arang dibuatnya.

Tak pernah ia tertarik pada politik, baginya politik adalah penipuan. Itu disadarinya ketika para pemimpin PRRI mengkhianati dirinya dan kawan-kawannya. Tidak ada sesuatupun yang didapatnya dari “Pemberontakan Setengah Hati” itu kecuali hanya keinginannya untuk mengejar semua ketinggalannya dan pergi sejauh ia bisa dari tempat asal “Pemberontakan Setengah Hati” itu.

***

Siang itu, Usman pergi mengantarkan istri Makdang, yang biasa ia panggil Maktuo ke Padang. Setelah beberapa hari menetap di rumah keluarga Usman, di Kampuang.

“Makdang kira-kira sedang apa sekarang Maktuo ?”.

“Paling ia sedang bercanda dengan malaikat”.

“Aku yakin malaikat di sana gemuk dibuatnya”.

Ibunya menyela, “Ia juga tidak pernah suka dengan penipu yang berkuasa”.

“Ya, ia tidak pernah suka Soeharto”. Kata Maktuo.

“Aku yakin sekarangpun ia tidak akan suka presiden yang sekarang ini”.

“Semuanya sekarang benci. Mahasiswa kemarin di TV Mendemo presiden”. Kata ibu Usman.

“Entahlah, indonesia ini mau kemana ? harga-harga naik terus kita mau hidup dengan apa ?”. Keluh Maktuo.

“Mudah-mudahan sebentar lagi turun”. Kata Usman.

Percakapan terhenti ketika mereka telah tiba di bandara Tabing. Sebuah kereta bayi yang harus dijemput di bandara membuat mereka harus berhenti sejenak.

Usman mengitari bandara untuk mencari penjual koran untuk menghilangkan kebosanan menunggu cukup lama di dalam mobil. Tapi tidak ditemukannya satu pun penjual koran.

Ia kembali ke mobil. Dibukanya semua jendela dan membacai koran-koran lusuh, merokok sebatang. Mengingat Makdang. Sedikit mual akibat bau apek mobil. Tidak berapa lama mereka datang dan perjalanan kembali dilanjutkan.

Menuju tempat karib Maktuo di jalan Jati. Usman agak bingung dengan arah, ia memang suka dipusingkan oleh pemetaan geografis. Untung ibunya navigator yang baik, kalau tidak tersesatlah mereka.

Belok kiri dari arah pertigaan menuju Jati. Rumah sebelah kanan dengan seekor beo dalam kandang burung besar di sanalah Maktuo turun. Mereka berpamitan pergi dengan sedikit senyum basa-basi

***

Malam setelah maghrib. Mengingat Makdang, Usman bertanya pada ayahnya, yang sudah semakin tua setelah sakit yang menyerangnya enam tahun yang lalu.

“Ayah, ketika PRRI berapa umurnya ?”.

“Waktu itu aku kelas empat SD”.

“Bagaimana keadaan waktu itu Ayah ?”.

“Soekarno waktu itu lebih condong ke kiri sementara Sumbar dibantu Amerika yang tidak suka Soekarno. Waktu itu benar-benar menyedihkan, setiap hari kita dimintai uang, “untuk dana revolusi katanya”. Kakekmu dulu ikut tapi setelah sembahyang istikharah ia kemudian memutuskan untuk ikut pemerintah pusat. Teror dari PRRI datang setelah itu, kami tidak bisa hidup dengan aman. Uang, airmata, dan darah jadi tebusannya. Kakekmu hampir ditembak setelah ditutup matanya terlebih dahul oleh tentara PRRI. Untung setelah itu tentara pusat datang sehingga kakekmu tidak jadi ditembak. Kami semua sudah pasrah apakah kakek akan diambil nyawanya, kami bernapas lega kemudian ketika kakekmu tidak jadi di tembak”.

“Aneh juga ketika itu ya? Ingin memisahkan diri, tapi masih menggunakan ‘Republik Indonesia’ dalam namanya”.

Ayah Usman berpikir sebentar. Memikirkan kata-kata Usman. Kemudian berkomentar, “Benar juga ya!”. Katanya setengah berteriak. “Kalau ingin merdeka kenapa masih menggunakan nama Republik Indonesia kenapa bukan Republik Sumatera Tengah misalnya”.

“Pemberontakan setengah hati mungkin?”.

“Tepat. Begitulah kenyataannya. Ketika menyerah, para elit pimpinan PRRI bersumpah setia pada pemerintah. Perang padam meninggalkan sejuta borok lebar”. Ia berpikir lagi dan.

“Tanggal 17 April 1958 tentara pusat datang dan menumpas PRRI yang dibantu Amerika itu”.

“Sejujurnya bagaimana keadaan waktu itu ayah ?”.

“Pemerasan terhadap rakyat terjadi dimana-mana oleh tentara PRRI. Tiap hari mereka minta uang. Sekolah-sekolah diliburkan, para pegawai dan rakyat dimobilisasi untuk ikut PRRI. Aku masih kecil kala itu hingga bisa lolos. Untuk lebih jelasnya baca buku ini”. Katanya menyodorkan buku ber sampul biru pada Usman.

Dibukanya buku itu, ayahnya pergi ke kamarnya untuk istirahat. Pada halaman 171 ditemuinya suatu footnote, yang walaupun singkat tapi mengekspresikan kekecewaan terhadap “Pemberontakan Setengah Hati” :

- Ibid, hlm 72. Kembalinya Ahmad Hussein ke pangkuan ibu pertiwi adalah penyerahan tanpa bersyarat. Berlainan dengan Alex Kawilarang yang berpangkat Mayor Jenderal PRRI/RPI ketika dia menyerah di Minahasa. Ahmad Hussein menyerah dengan tidak pakai pangkat, hanya dengan sebilah pisau belati tersisip di pinggang. Perwira-perwira yang menyerahkan diri bersama dengan Ahmad Hussein kelihatan loyo, kurus, pucat seperti kurang makan. Engku Syafe’i, pendiri INS Kayu tanam kelihatan sudah sangat tua, giginya sudah rontok. Seorang tua yang anak menantunya ikut PRRI memperlihatkan sikap tidak senang pada penyerahan Ahmad Hussein. “....Buat apa berjuang selama ini ? Negeri Hancur kenapa tidak terus berjuang”.

Satu paragraf footnote ini cukup baginya untuk menggambarkan PRRI dan sikap orang kebanyakan akan “Pemberontakan Setengah Hati” ini. Makdang benar, banyak orang tidak suka akan menyerahnya pimpinan PRRI tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu.

***

“Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Suatu nama yang indah apabila kenyataannya tidak bertolak belakang. Makdang di manapun kau berada. Bersama malaikat atau tidak, aku ucapkan salut padamu atas konsistensi dirimu akan Revolusi dan tidak menjadi Anjing Amerika saja”.

Malam semakin dingin, bayangan perempuan yang hampir lenyap dengan tangisan bayi dan jeritan-jeritan merdu setelah suara lantang dan keras manusia pilihan. Ia semakin mengantuk akibat antibiotik penghilang rasa gatal yang diminumnya.

Ia semakin pusing, rasanya semua berputar. Bingung, mau ke mana, yang benar yang mana. Dikucek-kuceknya matanya yang semakin mengantuk dan gatal.

“Sembuhkan dunia jadikan tempat yang lebih baik”. Teriak seorang anak manusia.

“Ah itu hanya Utopia. Salahkan manusia yang merusak, sekeras apapun himbauan moralmu itu tidak akan jadi kenyataan kalau kau tidak menindak lanjutinya. UTOPIA! itu hanya UTOPIA! Mimpi! Mimpi!. Siapa yang Anjing dan siapa yang dianjingkan?”.

Ia memaki tidak jelas dengan marah. Entah kemana semprotan kemarahan itu dilemparkannya. Apakah Makdang melihatnya? Apakah ada yang mendengarkan? Di malam yang dingin ini, ia hanya berteriak dalam hati. Ia tidak peduli apakah para oportunis akan peduli akan itu. Apakah kehidupan akan berubah ? Entahlah, yang jelas mata mengantuk. Ia terbaring nyenyak kemudian, di tengah impian masa lalu dengan kerlip bintang dan malam yang kelam. Ia bermimpi bertemu dengan Makdang di surga sana.

***

Kasur yang dibungkus sprei dasar putih merah jambu, dengan motif bunga, pada pagi hari, terkena sinar matahari sedikit menyengat. Memberikan sinar yang memanjakan kulit. Usman duduk di pinggir kasur, memandangi jendela, yang ditimpa cahaya matahari pagi Ia masih teringat perbincangannya tentang “Revolusi Setengah Hati”, dengan Makdang, duapuluh delapan tahun yang lalu.

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Alumni Filsafat UGM, Dosen di berbagai universitas di Yogyakarta

0 Pengikut

Obrolan Sore dan Kisah Revolusi Setengah Hati

Rabu, 28 Agustus 2024 20:16 WIB

Sepenggal Catatan Harian Usman

Minggu, 26 Mei 2024 05:54 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

98

98 0

0