Ada sejumlah buku menarik yang sempat saya baca sepanjang 2017. Sebagian di antaranya buku bukan terbitan 2017, namun baru saya peroleh, misalnya The Age of Insight karya Eric Kandel (2012). Bagi saya, para penulis buku ini telah memberi pemahaman baru tentang beragam soal dan saya ingin berbagi rangkuman sebagian buku yang sempat terbaca. Uraian lebih panjang mengenai masing-masing buku pernah dipublikasi di Indonesiana.

The Age of Insight, Eric Kandel, Random House, 2012

Nobelis biologi Eric R. Kandel membahas topik yang jarang ditulis: suatu masa antara 1890 hingga 1918 di Wina. Di ibukota Austria ini berlangsung peristiwa-peristiwa yang diklaim oleh Kandel telah ‘membentuk kultur Barat melampaui yang kita duga’.

Di masa itu, figur-figur dari ‘dua budaya’—humaniora dan sains—bertemu secara teratur di salon Zuckerkandl di Wina. Mereka, perupa, pemusik, penulis, pemikir, biolog, dokter, hingga psikolog berinteraksi dalam diskusi yang intens, mendahului kelompok yang muncul belakangan dan dikenal sebagai Lingkaran Wina. Mereka bertukar gagasan secara bebas perihal isu-isu psikologi, sains tentang otak, sastra, maupun seni lainnya. Kandel membawa kita memasuki dunia Wina, yang ketika itu tumbuh sebagai ‘ibukota budaya’ bagi Eropa, dalam detail yang kaya.

Kandel, seorang Nobelis biologi, melacak jejak-jejak dialog mereka melalui tiga unsur kunci. Pertama, pertukaran wawasan antara seniman dan anggota Sekolah Kedokteran Wina. Kedua, eksplorasi Sekolah Sejarah Seni Wina mengenai interaksi antara seni dan psikologi kognitif. Ketiga, keasyikan neuroestetika emosional yang relatif baru saat itu, yang menjembatani psikologi kognitif dan biologi untuk memelajari respon persepsi, emosional, maupun empatetik manusia terhadap karya seni.

Lewat kajiannya, Kandel menemukan sejenis jembatan yang menghubungkan seni dan sains: keduanya berbagi pertanyaan fundamental yang sama, namun menjawabnya dengan cara yang berbeda. Kajian mengenai otak manusia (brain science), misalnya, menaruh perhatian pada kehidupan mental yang digerakkan oleh aktivitas otak, termasuk bagaimana persepsi dan memori bekerja maupun apa yang disebut kesadaran. Di sisi lain, seni menawarkan wawasan ke dalam kualitas pikiran yang lebih bersifat pengalaman (experiential).

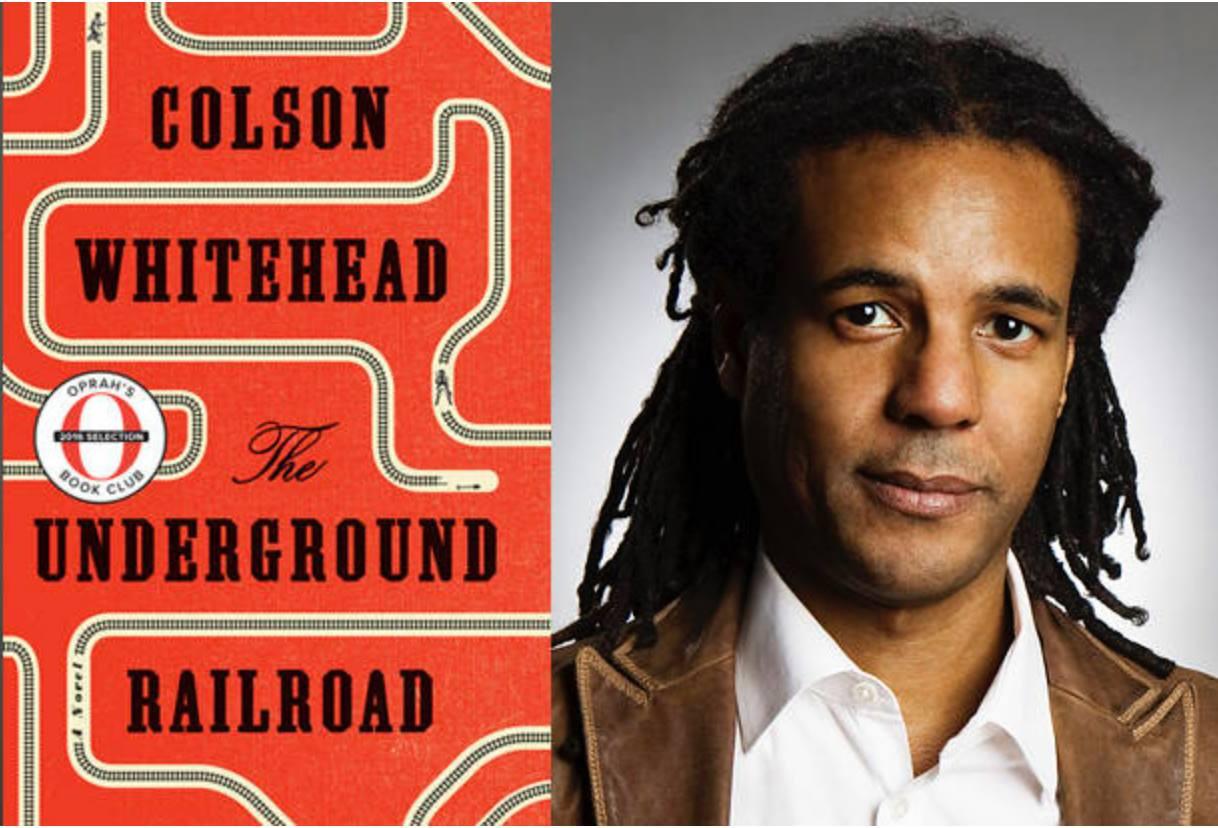

The Underground Railroad, Colson Whitehead, Doubleday, 2016

(Peraih Pulitzer untuk Fiksi 2017)

Lari dari perbudakan. Memeluk kebebasan. Itulah mimpi setiap budak berkulit hitam (“Aku tak pernah melihat orang kulit putih memetik kapas,” kata Cora, salah satu karakter dalam novel ini). “Setiap budak memikirkannya. Pagi, siang, dan malam. Memimpikannya. Setiap mimpi adalah mimpi untuk lari,” tutur Ajarry kepada anaknya, Mabel. Mimpi serupa diwariskan Mabel kepada anaknya, Cora, yang terbujuk oleh cerita Caesar, budak yang baru dibeli Randall juragan pemilik perkebunan, tentang kereta bawah tanah yang dapat mengantarkan mereka ke Utara—tanah kebebasan.

Ini bukan mimpi yang dapat diwujudkan tanpa kengerian, tak ubahnya lari dari prinsip fundamental yang menghantui eksistensi mereka. “Perbudakan adalah kutukan,” kata Cora.

Berbekal riset sejarah, Whitehead menghadirkan realisme brutal dan metafor yang kaya tentang horor perbudakan dengan kekuatan yang tak mudah dilupakan. Betapa mengerikan biaya kemanusiaan dari perbudakan. Curahan emosional para budak itu demikian getir—rasa takut, aib dan kehinaan, kemarahan yang tak menemukan jalan, yang berujung pada keputusasaan. Mereka, yang tak lagi takut, melawan bedil dengan kapak, sabit, pisau, atau batu bata. Tapi, bagi orang kulit putih, mereka tidak lebih berbahaya dibandingkan seorang Nigger dengan sebuah buku di tangannya.

Di antara kisah pelarian Cora, Whitehead memberi ruang bagi masing-masing karakter untuk mengisahkan siapa dirinya. Ajarry, Ridgeway, Caesar, hingga Mabel memandang perbudakan dari pengalaman masing-masing—sebuah kontemplasi ihwal momen-momen sejarah manusia yang mengerikan.

The Underground Railroad mengambil latar historis sebelum Perang Saudara, tapi kisah Cora beresonansi sendiri dengan Amerika masa kini yang masih menguarkan aroma rasisme: polisi menembak remaja kulit hitam, serangan terhadap minoritas, dan bahasa kasar yang membangkitkan prasangka terhadap imigran. Perjalanan Cora untuk bebas adalah perjalanan sebagian warga Amerika sekarang. “Masa lampau tak pernah mati,” kata William Faulkner. **

Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll, Ilustrasi Salvador Dali, 2017 (terbit ulang)

Salvador Dali dan Lewis Carroll hidup di zaman berbeda. Tapi bukan hanya itu yang membuat Alice’s Adventures in Wonderland edisi tahun 1965 terasa sangat berbeda. Di jagat visual, Dali menghadirkan karya-karya yang ‘aneh’, sedangkan Charles Lutwidge Dodgson—nama asli Lewis Caroll—menulis cerita anak-anak yang juga ‘aneh’. Perpaduan dua keanehan ini menjadikan buku yang mengisahkan petualangan Alice setelah tersesat di ‘lubang kelinci’ terasa istimewa.

Tentu saja Salvador Dali tak pernah bertemu dengan Lewis Carroll, tapi mungkin menemukan kecocokan dengan kebebasan imajinasi Carroll yang aneh. Barangkali juga karena Dali menyukai matematika dan Carroll seorang matematikawan—ya, sejenis koneksi matematis-surealis. Pelukis surealis itu diundang editor penerbit Random House untuk membuat ilustrasi dalam dongeng Alice’s, lebih dari satu abad setelah edisi pertama Alice’s terbit. Buku edisi khusus ini terbit pertama kali pada 1969.

Dali membuat ilustrasi untuk setiap bab karya Carroll. Jadi, kita dapat menikmati surealitas 12 buah gambar Dali dan memasuki dunia yang ‘aneh’. Selama 50 tahun sejak diterbitkan, edisi khusus ini dicari para pecinta buku dan lukisan—hasil perpaduan surealitas dalam dunia visual dan jagat kata-kata. Kabar baiknya, Alice’s Adventures in Wonderland dengan ilustrasi Salvador Dali akhirnya diterbitkan ulang oleh Princenton University Press untuk memeringati 150 tahun penerbitan dongeng Lewis Carroll ini.

Fields of Blood: Religion and the History of Violence, Karen Armstrong, Mizan (edisi Indonesia), Desember 2016

Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama telah membentuk persepsi sebagian orang bahwa agamalah motivasi utamanya. Slogan, jargon, dan tuntutan para pelaku mengantarkan sebagian orang kepada kesimpulan bahwa agama memberi dasar yang membenarkan tindak kekerasan.

Pada akhirnya, prasangka merebak bahwa agama telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pelaku kekerasan untuk menjalankan aksinya. Di sepanjang sejarah manusia, menurut Armstrong, kekerasan dengan mengatasnamakan agama sering terjadi. Pelakunya bukan hanya orang-orang yang mengaku Muslim, tapi juga orang-orang yang mengatasnamakan Kristen, Budha, Hindu, maupun Katolik. Namun, alih-alih membenarkan anggapan yang mudah menular bahwa agama merupakan pemicu kekerasan, Armstrong justru menyodorkan bukti-bukti yang membantah persepsi yang diwarnai prasangka ini.

Armstrong menyusuri hampir lima milenium pengalaman umat manusia, dari masa peperangan dilakukan dengan pedang dan tombak hingga terorisme berbekal bom mematikan. Penulis buku Sejarah Tuhan ini menelisik praktik-praktik keagamaan yang berlangsung di masyarakat purba, bukan hanya Babilonia, melainkan juga India klasik, Cina, maupun Yahudi. Dari epik Raja Gillgamesh hingga Al-Qaeda. Dan Armstrong mendapati bahwa keyakinan dan praktik keagamaan di Mesopotamia kuno sangat berbeda dengan praktik di zaman modern.

Dalam penilaian Armstrong, mustahil menjelaskan kekerasan di masa sekarang maupun dalam sejarah masa lampau semata-mata melalui agama. Manusia memulai perang dan membantai musuh-musuh mereka karena alasan-alasan yang lebih rumit. Doktrin semata tidak mampu membangkitkan perselisihan antar komunal. Umumnya, ‘terbawanya’ agama merupakan reaksi terhadap pergolakan sosial dan bentuk-bentuk penindasan struktural. Tanpa ada kondisi-kondisi ini, Armstrong meyakini, agama cenderung mendorong ekosistem damai.

Glass Universe, Dava Sobel, Viking (New York), Desember 2016

Bila diminta menyebut nama-nama ilmuwan pria yang memeroleh penghargaan bergengsi, seperti Nobel dan Fields Medal—penghargaan di bidang matematika yang dianggap setara Nobel, barangkali dengan mudah Anda menyebut setidaknya 10 nama. Bila ilmuwan perempuan peraih penghargaan? Mungkin yang Anda ingat hanya Marie Curie—perempuan yang mengorbankan bahkan dirinya sendiri untuk menemukan kemaslahatan dalam misteri yang melingkupi materi.

Kesukaran menyebut nama-nama ilmuwan perempuan itu bukan karena mereka kurang berprestasi, tapi lebih karena terbatasnya pengakuan lingkungan sains (yang didominasi pria) atas pencapaian mereka. Terusik oleh kenyataan ini, Dava Sobel menyusuri jejak-jejak historis sejumlah perempuan di dunia astronomi Amerika Serikat menjelang akhir abad 19 dan awal 20. Pada tahun 1870an, di AS, kaum perempuan belum lagi memperoleh hak politik untuk memilih atau hak ekonomi untuk mendirikan perusahaan—apa lagi mencalonkan diri sebagai presiden seperti dilakukan Hillary Clinton.

Di tengah masyarakat yang relatif masih terbelakang dalam menghargai hak-hak kaum perempuan, sejumlah kecil perempuan ‘beruntung’ memperoleh pekerjaan di tempat yang barangkali terasa asing bagi masyarakat masa itu: Harvard College Observatory. Mereka seakan ditakdirkan untuk berada di sana, sebagai isteri, anak perempuan, atau saudara perempuan para astronom yang bekerja di observatorium itu.

Mereka membantu para astronom pria, tapi sesungguhnya peran mereka lebih dari sekedar asisten. Para perempuan ini menjalani pekerjaan yang tidak ringan: memelajari bintang-bintang yang dipotret di atas ribuan plat kaca, membandingkan satu sama lain, mengklasifikasikannya, dan kemudian membuat katalognya. “Pekerjaan ini menuntut perhatian yang cermat pada detail serta kapasitas besar untuk menampung kejenuhan,” tulis Dava Sobel, yang seakan tahu persis bahwa di situlah kelemahan para lelaki.

Buku The Glass Universe merupakan buah riset bertahun-tahun Sobel, yang sukses dengan buku terdahulunya, Galileo’s Daughter (1999). Karya terbaru Sobel yang terbit Desember 2016 ini menambah koleksi karya-karya yang membahas kontribusi ilmuwan perempuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat. Sebutlah misalnya, The Madame Curie Complex: The Hidden History of Women in Science (2013), karya Julie des Jardins, pengajar sejarah Amerika di Baruch College, Columbia University, New York.

On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century, Timothy Snyder, Tim Duggan Books, 2017

Di awal 1938, Adolf Hitler mengancam Austria akan mencaploknya bila tak mau bergabung ke dalam Reich Ketiga yang mengakhiri Republik Weimar. Begitu kanselir Austria menyerah, pengikut Nazi setempat memaksa orang Yahudi membersihkan jalan-jalan dari simbol-simbol Austria merdeka. Penuh minat, warga melihat peristiwa itu. Ketika pengikut Nazi mencuri properti Yahudi, mereka bergabung.

Petinggi Nazi tidak menyangka bahwa jalan mereka demikian mudah. Nazi tidak menduga warga Austria bersedia mengompromikan prinsip mereka begitu cepat. Inilah kepatuhan antisipatoris—warga menyerahkan nilai dan prinsip mereka kepada penguasa baru secara gratis, bahkan sebelum diminta. “Ini tragedi politik,” tulis Timothy Snyder, guru besar sejarah di Universitas Yale, AS.

Becermin pada pengalaman historis Eropa, Snyder menulis On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. Pelajaran pertamanya: ‘Jangan buru-buru patuh.’ Snyder menulis karya ini karena disaput kecemasan menyaksikan arah angin politik di negerinya, AS: Donald Trump tampil dengan jargon-jargon yang mengingatkan Snyder pada Eropa masa lampau—Make America Great Again. Ia mengajak warga Amerika menengok sejarah dan mengingatkan ihwal masa depan yang tidak terbayangkan.

Pengalaman Eropa mengajarkan, tulis Snyder, di negara demokrasi sekalipun tidak ada jaminan masyarakat akan terus menikmati kebebasan. Anggapan bahwa warisan demokrasi akan selalu mampu melindungi warga dan institusi demokratis akan bertahan dengan sendirinya merupakan kekeliruan berpikir, bila bukan kenaifan.

Adalah salah, kata Snyder, mengasumsikan bahwa penguasa yang menaiki kursi kekuasaan melalui institusi demokratis tidak akan mengubah atau menghancurkan institusi itu. Nazi hanya memerlukan satu tahun untuk mengonsolidasi kekuasaan dan pada akhir 1933 Jerman pun menjadi negara satu partai. Seluruh institusi negara direndahkan. Penguasa baru mengadakan pemilihan parlemen tanpa oposisi dan menggelar referendum untuk meneguhkan kekuasaan orde baru.

Snyder menunjukkan pelajaran-pelajaran penting dari ambruknya demokrasi Eropa ke dalam perangkap otoriter, fasis, dan komunis sembari menawarkan sejumlah kiat perlawanan. Lewat pelajaran yang ia sarikan dari pengalaman demokrasi Eropa, Snyder berusaha meyakinkan bahwa Amerika bukanlah pengecualian dari masa depan yang gelap. Pelajaran ini, bahkan, berlaku bagi demokrasi di manapun. **

Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest, Zeynep Tufekci, Yale University Press, Mei 2017

Teknologi digital berjejaring memang mengubah lanskap ruang-waktu dan mengonfigurasi-ulang konektivitas masyarakat, dan kita merasakannya. Perubahan dahsyat ini memompakan hasrat Zeynep Tufekci, associate professor di University of North Carolina, untuk mengeksplorasi interaksi teknologi, kekuasaan dan politik, serta gerakan sosial. Hasilnya: Twitter and Tear Gas.

Di masa pra-internet, gerakan sosial bersandar pada media massa konvensional untuk publisitas aksi. Atensi adalah oksigen bagi gerakan, jadi ini ketergantungan yang tidak mudah. Tapi kita tidak lagi hidup di zaman ketika media massa sumber informasi utama dan satu-satunya. Di tengah kelimpahan informasi, atensi (perhatian) menjadi komoditas paling diperebutkan: gerakan sosial menarik atensi dan sensor merintanginya. Basis penting untuk memahami situasi ini ialah bahwa ruang publik (networked public sphere) online dan offline merupakan kontinum yang tidak terputus.

Seperti ditunjukkan Tufekci, pemanfaatan teknologi berjejaring—dengan fokus Twitter dan Facebook—memungkinkan mobilisasi massa yang jauh lebih cepat dibandingkan di masa lalu. Dalam penilaian Tufekci, inilah kekuatan sekaligus kerapuhan. Di masa lalu, gerakan hak-hak sipil di AS dipersiapkan dalam waktu lama. Orang-orang belajar bekerja sama, membangun sikap saling percaya, dan mengembangkan kapasitas untuk membuat keputusan kolektif. Protes-protes di Taman Gezi maupun Tahrir di Mesir tidak melewati proses semacam itu, padahal proses ini diperlukan untuk membangkitkan ‘internalitas jejaring aksi’.

Di tengah semangat tinggi dalam riset tentang interaksi teknologi, masyarakat, dan politik di berbagai kampus dan pusat riset, Twitter and Tear Gas menawarkan kajian empiris yang berwarna dengan kerangka konseptual yang kukuh untuk memahami trayektori gerakan sosial di masa depan. Tufekci menyediakan pula nutrisi perenungan yang mencerahkan bagi para aktivis di manapun. Sayangnya, korporasi dan otoritas kekuasaan juga membuka halaman demi halaman buku ini untuk memetik inspirasi. **

The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alone, Olivia Laing, Picador, 2016 Dari balik apartemen yang menjulang, malam terlihat tengah menapaki puncaknya. Kota memperlihatkan diri bagai deretan sel. Ada ratusan ribu jendela di sana, sebagian telah gelap, sebagian masih diguyur cahaya: hijau, putih, keemasan. Orang-orang asing sibuk dengan urusan masing-masing: menonton teve untuk membunuh malam, berpesta anggur, atau berkencan penuh gelisah dengan insomnia. Kamu bisa melihat mereka, tapi tak bisa menjangkau mereka.

Seperti apa kesepian itu? “Itu terasa bagaikan lapar: seperti lapar ketika setiap orang di sekelilingmu tengah mempersiapkan pesta,” tulis Olivia Laing. “Rasanya memalukan dan mencemaskan, dan seiring waktu perasaan ini kian menguar, membuat orang yang kesepian semakin terisolasi, semakin terasing.” Terjebak dalam ‘tremor kesepian’.

Datang ke New York City dari London, Laing ingin menyembuhkan luka hatinya, tapi ia justru mendapati diri terhempas ke dalam ruang kesepian. Kesepian tak mesti mensyaratkan kesendirian, tapi lebih karena tidak menemukan keakraban: “Bagaimana kita hidup bila tidak berhubungan dengan manusia lain? Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain bila kita tidak merasa mudah untuk saling berbicara?”

Laing bertanya-tanya, apakah teknologi—yang kini jadi bagian hidup keseharian manusia—membantu manusia dalam mengusir kesepian. “Apakah teknologi menarik kita lebih dekat satu sama lain atau malah menjebak kita di balik layar?”

Semua itu membingungkan dan mengusik Laing, kognitif maupun emosional. New York City tak pernah tidur, walau tak berarti penghuninya tidak merasa kesepian. Laing tak mampu terus berpura-pura merasa nyaman. Ia merasa seperti perempuan dalam lukisan Edward Hopper. “Kanvas-kanvasnya,” tulis Laing, “mereplikasi salah satu pengalaman inti kesepian: perasaan terpisah, tercerabut, berbaur dengan perasaan terpapar tak tertanggungkan.”

Berjalan di antara memoir, renungan, dan tafsir, Laing mengeksplorasi upaya manusia urban membebaskan diri dari perangkap kesepian untuk menghuni kembali ruang kepercayaan dan cinta. “Kesepian, rindu, bukanlah berarti seseorang telah gagal, melainkan bahwa seseorang itu hidup,” tulis Laing seakan ingin melakukan sejenis ‘pembelaan diri’. Betapapun, ia menawarkan perspektif khas yang membuat buku ini menarik untuk dibaca. Meluncur dari bayang-bayang malam kota New York, The Lonely City mengirim kemilau gelap, bergerak di antara rasa terpikat, penasaran, amarah, dan keasyikan merasakan kesepian manusia urban yang pedih sekaligus artistik. **

Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.