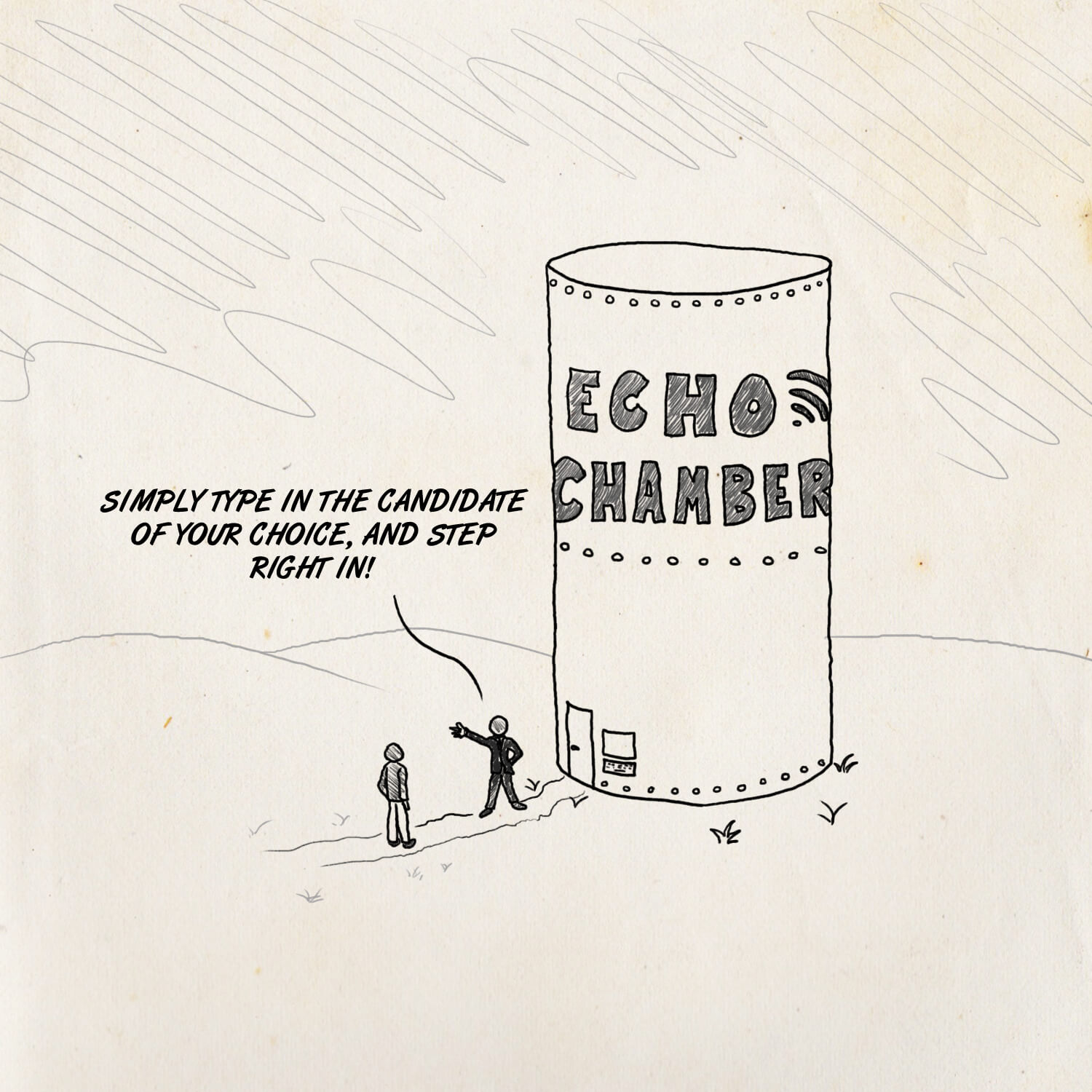

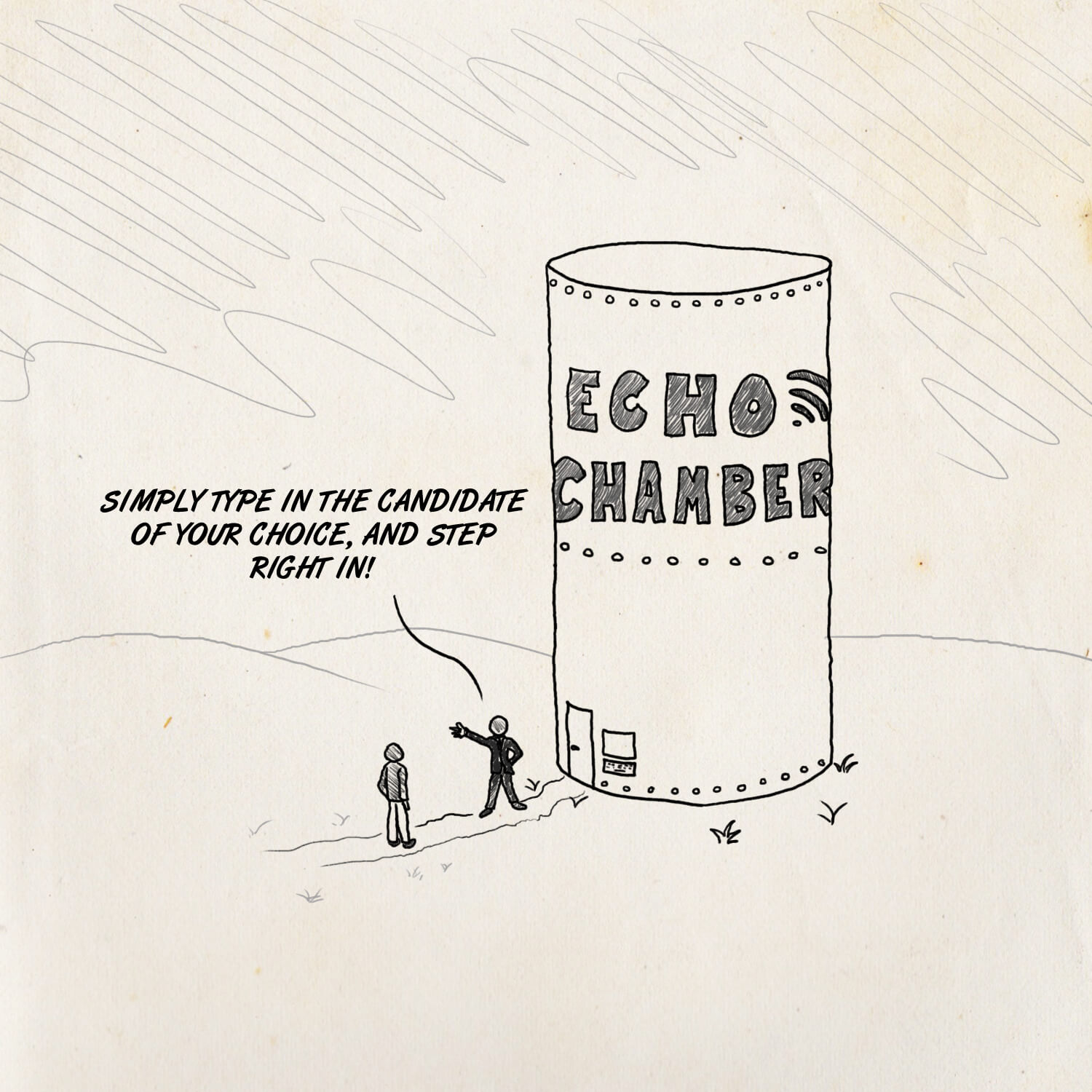

Imbas Echo Chamber dalam Cyberdemocracy, Munculnya Pengerdilan Politik

Jumat, 28 Februari 2020 13:46 WIB

Fenomena echo chamber tidak dapat dipungkiri dapat membawa pada penerimaan satu pandangan secara ekstrim. Kondisi ini akan membawa suatu tindakan yang destruktif. Jika ia suka A maka ia akan benci B, begitupun sebabliknya. Permasalahan ini ditambah oleh pengguna media sosial yang cenderung berkumpul pada lingkaran dengan preferensi yang sama, yang pada akhirnya mamunculkan polarisasi.

Akhir-akhir ini entah kenapa saya jadi suka sekali melihat review mengenai sepatu keluaran terbaru, mulai dari Vans, Converse hingga Caterpillar. Tapi saya tidak akan membahas terkait persaingan harga dan spesifikasi, yang jadi persoalan adalah apa yang terjadi setelah saya search mengenai hal tadi. Pasca search tentang berbagai macam sepatu tadi, sering kali muncul iklan di instastory saya. Tidak tanggung-tanggung, iklan sepatu brandid lain pun juga muncul. Saya jadi kepikiran, mungkin ini bukti dari apa yang disebut fenomena echo chamber.

Fenomena ini tidak muncul begitu saja, kemunculan echo chamber dapat dilihat sejak perkembangan perangkat lunak internet yang sebelumnya tidak interaktif menjadi interaktif. Perkembangan ini membawa konsekuensi media massa yang sebelumnya menjadi sumber informasi utama masyarakat bergeser ke media massa baru (new media). Ciri yang melekat dari new media ini adalah pola interaksi yang tidak lagi satu arah, melainkan dua arah antara penyampai dan penerima (two communication).

Dubois dan Blank (2018) dalam artikelnya yang berjudul The Myth of the Echo Chamber menjelaskan bahwa orang akan memilih informasi yang hanya disukainya dan hal ini kemudian didukung oleh filter bubbles yang menyatakan bahwa perusahaan media membuat konten yang likeable kepada feed individu yang didasari pada algoritma search pengguna. Filter bubbles ini berfungsi sebagai mesin yang akan menyeleksi informasi yang beredar dan disesuaikan dengan preferensi atau kecocokan pengguna. Dengan proses yang demikian, fenomena ini secara tidak langsung akan membentuk persepsi publik sesuai dengan preferensinya masing-masing.

Jika diamati secara sekilas memang teknologi ini dapat membuat sebagai pengguna media sosial merasa senang dan nyaman karena informasi yang beredar merupakan apa yang disukai. Hal ini juga didukung oleh naluri manusia yang cenderung bergaul dengan orang yang sama (homophily), ini berlaku baik secara geografis, gender, pekerjaan, dan pendidikan (Stafford, 2016).

Namun, jika dilihat secara lebih dalam, sebenarnya fenomena ini juga dapat membawa pengaruh destruktif bagi masyarakat. Echo chamber yang membuat pengguna media sosial hanya akan menerima informasi yang disukai ini seakan menuntun mereka menggunakan kacamata kuda. Karena mereka yang masuk dalam arus echo chamber akan terjebak dalam preferensinya saja. Lama-kelamaan preferensi ini tertanam secara kuat, sehingga pandangan lain meskipun itu sebuah fakta akan sulit diterima. Hal ini kemudian akan berujung pada masyarakat yang terpolarisasi atas pandangannya masing-masing.

Efek Defisit Cyberdemocracy

Fenomena echo chamber tidak dapat dipungkiri dapat membawa pada penerimaan satu pandangan secara ekstrim. Kondisi ini akan membawa suatu tindakan yang destruktif. Jika ia suka A maka ia akan benci B, begitupun sebabliknya. Permasalahan ini ditambah oleh pengguna media sosial yang cenderung berkumpul pada lingkaran dengan preferensi yang sama (homophily), yang pada akhirnya mamunculkan polarisasi. Hal inilah yang jika dilihat dalam konteks demokrasi digital akan membahayakan.

Proses politik elektoral yang didasarkan pada pandangan ekstrim akan membawa pada para pemilih (voters) yang fanatik, yang kemudian berujung pada terciptanya dikotomi yang tajam diantaranya. Diskursus dalam perbedaan pendapat yang konstruktif tidak hidup, tidak ada lagi proses thesis dan anti thesis. Hal yang terjadi adalah bentuk-bentuk politik fans club yang memilih tokoh politik layaknya mengidolakan seorang artis, yang tidak peduli pada program dan gagasannya. Proses yang membawa masyarakat pada polarisasi ini merupakan sebuah ironi dalam jagat media sosial, fragmented society in a connecting world.

Kungkungan pikiran hingga pandangan ektrim dalam cyberspace akan mebawa demokrasi kepada nilai-nilai yang tidak sehat. Pasalnya, konstituen seharusnya mendukung para politisi dalam kontestasi politik berdasarkan kemampuan dan prestasinya, sehingga nantinya layak dijadikan panutan dalam persoalan kepemimpinan. Banyangkan jika konstituen memilih politisi hanya berdasarkan apa yang dia suka dan lihat di media sosial miliknya, tanpa ada pembanding dari isu aktual yang seharusnya dijadikan pembanding.

Konteks politik Indonesia, hal diatas dapat dilihat pada peristiwa legendaris Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memenangkan pasangan calon Anies dan Sandi. Proses politik elektoral tersebut tidak bisa dilepaskan dari ‘hawa panas’ antar kubu pendukung. Pernyataan Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51 yang tersebar lewat berbagai sosial media kemudian direspon secara reaksioner oleh banyak pihak, terutama masyarakat Islam yang kemudian berujung pada aksi bela Islam 212. Aksi bela Islam 212 secara eksplisit menyebut bahwa Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tidak pantas dipilih karena telah menista agama. Narasi pelintiran kebencian terus menyeruak dan menimbulkan logika pahlawan dan penjahat di tiap calon. Ahok merupakan musuh dari umat islam dan Anies merupakan ‘Superman’ yang harus mengalahkannya.

Fenonema ini tak lain dan tak bukan karena masyarakat pemilih yang mempercayai satu preferensi secara ekstrim, sehingga preferensi atau pandangan lain adalah salah. Celakanya, polarisasi ini tidak berhenti sampai Gubernur DKI terpilih, hawa panas masih menyelimuti hingga Pilpres 2019 menjelang. Bahkan polariasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo semakin dipertegas dengan penggunaan istilah cebong (pendukung Jokowi) dan kampret (pendukung Prabowo). Dengan demikian, politik secara programatik dan barbasis ide tidak lagi hadir, yang hadir ialah politik ketokohan tanpa idealisme yang mendasarinya.

Sudah seharusnya kita sebagai pengguna teknologi digital tidak berpandangan bahwa perangkat itu adalah segalanya. Mereka hanya sebagai instrumen pendukung oleh proses demokratisasi. Pemaknaan yang ekstrim terhadap teknologi hanya akan membawa demokrasi kita kepada jurang kehancuran, pasalnya, sampai ada golongan yang radikal kepada saudaranya sendiri. Mari bijak berteknologi dalam ruang demokrasi, jangan sampai diperbudak dalam kukungkungan ruang gema informasi yang memenjarakan kita kepada pengkerdilan referensi.

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Big Data dan Privasi Warga Negara

Sabtu, 18 April 2020 16:29 WIB

Imbas Echo Chamber dalam Cyberdemocracy, Munculnya Pengerdilan Politik

Jumat, 28 Februari 2020 13:46 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

98

98 0

0