Mengusut Harta Pejabat

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Mereka sering terindikasi terserempet kasus suap, tapi selalu aman, tidak pernah dapat dibuktikan bahwa kekayaan berlimpah itu merupakan hasil korupsi.

Akhir-akhir ini banyak sekali pejabat negara yang memiliki harta berlimpah. Nilai kekayaan mereka mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, padahal gaji dan tunjangan mereka tak banyak. Mereka sudah sering terindikasi terserempet kasus suap, tapi selalu aman, tidak pernah dapat dibuktikan bahwa kekayaan yang berlimpah itu merupakan hasil korupsi.

Contoh konkretnya adalah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman. Total harta kekayaannya yang dilaporkannya ke KPK pada 2012 pun fantastis: mencapai Rp 33,41 miliar. Padahal, sebagai pegawai eselon I, pendapatannya tak lebih dari Rp 25 juta per bulan.

Selalu ada justifikasi atas ketidaklayakan kekayaan itu. Ada saja dalih para pejabat itu: dia atau istrinya berbisnis saham, usaha burung walet, berdagang berlian, dan lainnya. Ada yang beralasan memperoleh tambahan uang banyak dari honor mengajar, sebagai komisaris perusahaan, harta warisan, dan sebagainya. Semua dalih itu umumnya tetap tidak masuk akal karena besarnya kesenjangan antara pendapatan resmi dan total kekayaan. Belum lagi adanya larangan bagi pejabat negara untuk berbisnis dan menerima gratifikasi.

Selama ini para penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Tapi tidak pernah ada klarifikasi dari KPK kepada pelapor untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan mereka dengan bukti-bukti perolehannya. Tanpa ada keharusan membuktikan asal-usul harta kekayaannya, kasus-kasus pejabat berharta melimpah hanya akan menimbulkan prasangka buruk bahwa selama ini kekayaan negara banyak mengalir ke pribadi-pribadi pejabat.

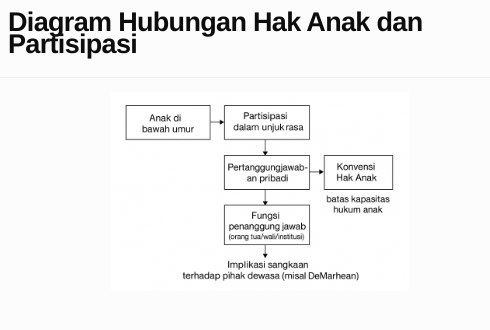

Para pejabat baru diusut kekayaannya kalau menjadi tersangka korupsi. Itu pun tidak mudah mengusutnya, karena menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, jaksa harus membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Setelah korupsi di Indonesia dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, hakim dan jaksa dapat meminta terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Sistem pembuktian terbalik-atau dikenal dengan shifting burden of the proof atau omkering van bewijslast-diyakini sebagai cara ampuh untuk menjerat pelaku korupsi. Istilah yang benar adalah "pembalikan beban pembuktian". Dalam pembuktian terbalik, orang yang didakwa melakukan korupsi yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Sistem ini diakui dalam United Nations Convention Against Corruption, tepatnya diatur dalam pasal 31 ayat (8). Banyak negara maju yang sukses memberantas korupsi dengan menerapkan sistem ini, misalnya Hong Kong. Robert Klitgaard (2000) mencatat bagaimana Independent Commission Against Corruption sukses membersihkan korupsi, khususnya di jajaran kepolisian Hong Kong. Pada 1971, pemerintah Hong Kong meloloskan sebuah UU Pencegahan Suap. Pejabat yang kekayaannya melampaui pendapatan atau yang menikmati tingkat hidup di luar tingkat penghasilannya, beban pembuktiannya beralih: mereka harus membuktikan hartanya diperoleh dengan cara legal.

Di Indonesia, pembuktian terbalik dikenalkan sejak 1960 melalui UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya apabila diminta oleh jaksa". Selanjutnya, UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tipikor juga mengatur hal serupa, tapi penerapannya terbatas, karena jaksa penuntut masih berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sekalipun terdakwa telah gagal menjelaskan asal kekayaannya.

Kini mekanisme pembuktian terbalik diatur dalam dua rezim hukum pidana, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 telah lebih dulu membuka jalan penerapan pembuktian terbalik, tapi tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Kemudian, yang terbaru, pembuktian terbalik dapat digunakan dalam TPPU (UU Nomor 8 Tahun 2010). Pasal 77 UU TPPU menyatakan bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Walaupun pembuktian terbalik sudah diatur, toh tidak mudah diterapkan untuk pejabat berlimpah harta yang belum menjadi tersangka. Itulah persoalannya. Sebab, sekarang hakim begitu mudah mengabulkan permohonan praperadilan. Kalaupun KPK atau kejaksaan menetapkan seorang pejabat menjadi tersangka, sedemikian mudah dianulir oleh hakim-hakim tunggal dalam proses praperadilan. Alasan pengabulannya gampang: tidak cukup unsur yang bersangkutan untuk dijadikan tersangka. Seperti kasus La Nyala Mattalitti, misalnya, setiap kali jaksa menetapkan status tersangka, hakim pun mengetukkan palunya bahwa penetapan La Nyalla sebagai tersangka tidak sah. Apalagi kalau saksi-saksi yang menjadi bawahan pejabat yang harus diusut cenderung menutupinya rapat-rapat, demi esprit de corps (solidaritas korps).

Imam Anshori Saleh, Pengamat hukum dan peradilan

*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi Senin, 13 Juni 2016

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Suuzan terhadap Densus Antikorupsi

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Gugatan Pilkada Terbentur MK ~ Imam Anshori Saleh

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

99

99 0

0