Ringkas dan langsung ke pokok masalah, itulah pola komunikasi yang dirancang penggagas Twitter ketika teknologi ini diluncurkan pertama kali. Setelah beberapa tahun hanya tersedia 140 karakter untuk setiap cuitan, Twitter kemudian melipatduakannya sejak September 2017. Penambahan jumlah karakter itu cukup membuat pengguna Twitter leluasa berekspresi, namun tetap ringkas.

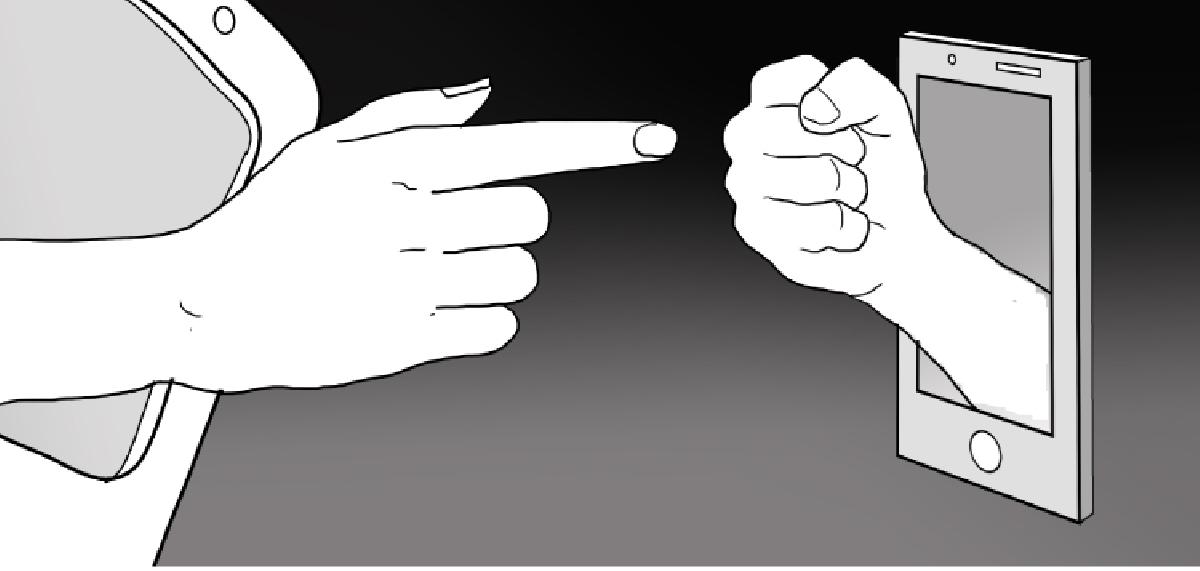

Apakah penambahan jumlah karakter itu membuat cuitan pengguna lebih mudah dipahami oleh pembacanya? Barangkali diperlukan riset untuk mengetahui dampaknya. Namun begitu, kita dapat melihat bahwa saling balas cuitan kerap terjadi dalam waktu cepat sehingga tidak selalu seluruh ruang karakter yang tersedia dimanfaatkan. Tweet-war tidak ubahnya saling baku tembak di medan pertempuran.

Lantaran mesti ringkas dan langsung ke pokok masalah, para pengguna yang terlibat dalam tweet-war cenderung memilih kata-kata yang ekspresif untuk menyampaikan pesan. Kata-kata yang ekspresif memang tidak serta merta efektif untuk menyampaikan substansi pesan, namun kata yang ekspresif berpotensi meninggalkan kesan yang lebih dalam di mata publik. Netizen barangkali berkomentar: tangkisannya makjleb! Apakah cuitan balasan itu secara substansial bermakna, belum tentu; namun, setidaknya sudah meninggalkan bekas karena pilihan diksi yang tajam.

Terlebih lagi jika tweet-war itu diwarnai suasana penuh semangat, hingga masing-masing menganggap penting untuk menyampaikan pesan dengan ungkapan yang telak, tak peduli apakah isinya berbobot atau tidak. Bagi pemakai twitter yang merupakan figur publik—politisi, pejabat, pesohor, dan sejenis orang-orang beken lainnya, ruang publik Twitter tidak ubahnya panggung tinju. Masing-masing berusaha melancarkan jab, hook, dan uppercut silih berganti untuk menjatuhkan lawan di atas kanvas ring.

Sebagai sebuah panggung, siapakah yang benar atau keliru, siapakah yang cuitannya berbobot atau tidak, apakah cuitannya memiliki konteks dengan isu yang sedang diperdebatkan atau tidak, kebanyakan netizen mungkin juga tidak lagi peduli benar. Apa yang menarik bagi khalayak netizen kemudian ialah bagaimana masing-masing pihak dalam tweet-war melontarkan serangan dan pukulan layaknya petinju.

Dalam tweet-war, kita juga bisa menyaksikan bagaimana masing-masing pihak berusaha berkelit, misalnya dengan membuat cuitan yang melenceng dari pokok isu yang diperdebatkan alias sengaja bikin OOT. Memberi jawaban langsung tidak selalu menguntungkan, walaupun jawaban tidak langsung juga bisa meninggalkan kesan bahwa yang ditudingkan benar belaka.

Moeldoko, Kepala Staf Presiden, terkesan menyindir petinggi Partai Demokrat yang menuding ia terlibat upaya menggoyang Demokrat dengan mengunggah foto di instagram dengan caption: “Aku ngopi-ngopi, kenapa ada yang grogi. Aku nambah kopi, ada yang semakin grogi.” Rachland Nashidik, politisi Demokrat, kepada jurnalis—bukan lewat medsos—menanggapi, “Demokrat bukan grogi, tapi geli. Orang lain ngopi pakai susu, Anda pakai bohong.”

Dalam adu cuitan pada 2019 antara Menkopolhukam Mahfud Md. dan politisi Demokrat Andi Arief tentang presidential threshold 20%, Arif yang mula-mula memakai kata tremor karena ia beranggapan bahwa Mahfud Md. dulu setuju dengan presidential threshold 20%, tapi sekarang bilang tidak setuju. “Dulu setuju, sadar belakangan. Pasti lagi tremor ini,” cuit Andi. Politisi Demokrat ini memakai kata yang sarkastik, tremor. Mahfud membalas bahwa sejak dua tahun yang lalu [2017] ia sudah mengatakan dan menulis makalah tidak setuju 20%, tapi setuju kalau 3,5%. “Baca2 dulu, ya, Dik. Pasti ente yang tremor,” balas Mahfud dengan memakai diksi yang dipakai Arif.

Perhatian netizen mungkin mudah direbut oleh kata-kata yang dicuitkan, bukan substansi soal yang diperdebatkan, misalnya kata ngopi dan tremor dalam kedua contoh itu. Tweet-war antar politisi memang tidak ubahnya pertempuran untuk memperebutkan perhatian dan simpati netizen serta media massa. Lontaran cuitan juga upaya untuk memengaruhi persepsi publik mengenai suatu isu yang diperdebatkan. Bahkan, upaya mengalihkan perhatian publik dari isu pokok juga dilakukan, sehingga perhatian publih bergeser. Apa yang dilakukan oleh Moeldoko dengan postingannya di instagram tentang ‘ngopi-ngopi’ merupakan trik untuk berkelit dari perdebatan isu pokoknya. Sindiran tentang ‘ada yang grogi’ dianggap akan mampu menarik perhatian publik, hingga di benak publik akan tertanam persepsi bahwa acara ngopi-ngopi dengan kader partai tidak perlu dibesar-besarkan.

Netizen memang kerap menunggu diksi apa yang akan dipakai mereka yang terlibat tweet-war, metafor apa yang dicuitkan, hingga menanti kata apa yang bisa dikutip dan di-retweet. Ketertarikan pada diksi inilah yang seringkali mengaburkan substansi. Makin seru, nyleneh, dan ganas diksi yang digunakan dianggap makin menarik perhatian publik—bayangkan, istilah tremor dipakai untuk tempur tweet antara seorang menteri koordinator dan seorang politisi. Pertarungan twit kerap cenderung menjadi tidak substansial, melainkan lebih terkesan menjadi upaya untuk memperburuk citra lawan debat di depan khalayak netizen.

Pengguna akan berusaha menemukan pilihan kata dengan diksi yang paling kuat yang terpikir saat ia berkomunikasi atau yang dianggap bisa menarik perhatian. Masalahnya, berbeda dengan suara/ucapan, teks yang tanpa disertai tone atau nada suara membuka peluang bagi terjadinya salah tafsir, yang selanjutnya dapat menyulut respons reaktif. Sekalipun ada emoji, tapi emoji tidak sepenuhnya mewakili gambaran emosi. Jika kemarahan memuncak, pengguna mungkin saja akan memilih diksi yang ganas untuk meluapkan emosinya. Inilah yang membikin pengguna medsos terpeleset dan tak terkendali hingga memakai kata-kata yang dianggap sebagai ujaran kebencian.

Tweet-war di ranah publik berpotensi memicu kegaduhan manakala pengguna tidak sanggup mengendalikan stimulan untuk meluncurkan kata-kata dengan diksi yang ganas. Sebuah isu yang sensitif secara sosial ataupun politis akan cepat viral. Bagi mereka yang membutuhkan popularitas tanpa mempedulikan orang lain terganggu, media sosial dapat diandalkan. Namun bagi pejabat publik yang tidak menyukai kritik, media sosial menjadi gangguan dan bahkan mungkin dianggap ancaman. Untuk mengatasi ini, buzzer-lah yang bergerak. Para pejabat publik enggan bersikap rendah hati untuk, ya... ngecuit CMIIW.. >>

Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.