Sejarah: Ribuan Ranting, Satu Akarnya

Sabtu, 17 Juni 2023 08:44 WIB

Sains dan agama telah bersepakat bahwa langit bumi dahulunya adalah sesuatu yang satu. Sehingga ilusi terbesar yang kita hadapi saat ini adalah ilusi keterpisahan. Kita menganggap bahwa aku, kamu, mereka adalah hal yang berbeda. Tumbuhan, binatang dan manusia tak mungkin sama. Bahwa alam bisa disakiti begitu rupa dan rasa sakit itu sekalipun tidak pernah menyentuh batin kita. Seolah-olah kita bukan bagian dari semesta. Kita tidak henti-hentinya menciptakan "liyan" dalam sejarah kita.

Hidup manusia dimulai sejak dalam kandungan tetapi agaknya kehidupan itu sendiri sudah dimulai jauh sebelum itu. Anak manusia lahir dari rahim sejarah. Sejarah adalah pengalaman pahit manis orang tua, yang lebih dulu ada dan membuat kesalahan. Yang lebih dulu sadar dan membungkuk-bungkuk minta ampunan. Tidak seperti kita, hanya pongahnya saja yang minta ampun.

Seperti seorang anak, sebuah bangsa pun bisa terlahir tanpa ibu-bapak. Itu jika sejarah dilupakan dan kehidupan masa silam tidak dipungutnya sebagai suatu bekal buat pelajaran. Sebuah bangsa yang melupakan sejarah, ibarat anak binatang yang menghabiskan masa hidupnya untuk meniru kucing mengeong, tanpa sadar kalau ternyata bapaknya adalah singa jantan, si raja hutan. Maka aumannya hilang, dan ngeong-nya janggal jadi bahan tertawaan.

Kata 'bangsa' juga tidak begitu pas jika digunakan untuk menilik sejarah. Bangsa adalah kata yang munculnya belakangan ketika manusia menempati pelbagai wilayah dan warna kulitnya telah berubah. Bangsa tidak lebih sebagai ranting percabangan dalam pohon sejarah. Dan pohon sejarah itu hanya ada satu.

Satu? Iya, satu. Sejarah manusia sebagai pohon itu hanyalah satu. Bukan Eropa punya sejarah sendiri, Asia punya sejarah sendiri, Afrika juga, tetapi pada titik tertentu, pada dasarnya setiap manusia pernah berbagi sejarah. Di suatu masa lampau yang eksistensinya diam-diam kita ragukan.

Sebabnya orang modern seperti kita selalu menilai dari yang kelihatan saja, menyatakan fakta harus didapat dari penelitian yang metodologinya kita ada-adakan sendiri. Lalu dengan tergopoh-gopoh kita menyimpulkan sendiri bahwa fakta sejarah haruslah terdokumentasi. Yang tanpa didukung bukti empiris maka tidak dapat kita percayai sebagai fakta. Semuanya harus dibuktikan dan memerlukan pembuktian. Kita lupa bahwa cara-cara itu luput dalam membuktikan (maaf) kentut kita sendiri yang dalam 10 detik saja, bunyinya telah hilang dan baunya telah tiada.

Atau, bisa jadi sebabnya adalah arogansi kita dalam "memiliki", baik itu fakta, metode, maupun penelitian. Kita bersikeras sejarah yang kita klaim harus terdokumentasi—harus ada catatannya sehingga bisa dibuktikan— sedangkan bahasa internasional kita sendiri menyebutnya dengan dengan history. Dalam bahasa Latin kata histor itu berarti orang bijaksana. Konon kata ini juga berasal dari kata high story, kumpulan dongeng luhur yang diwariskan melalui cerita dari mulut ke mulut, dengan kata lain: tak tercatat.

Orang modern memang berutang banyak pada bangsa Yunani. Dengan kerendahan hati filsuf Yunani pula, Archimedes, orang modern tidak sampai hati menyebut segala sesuatu yang mereka buat adalah ciptaan (creation). Karena simbol ditemukannya ide, jadinya benda-benda, kreasi manusia adalah Eureka! Aku menemukannya! Hanya menemukan, tidak pernah mencipta. Maka orang modern harus mengalah untuk menyebut ciptaannya sekadar penemuan (invention) bukan ciptaan (creation). Dalam hal ini, tanpa Archimedes, orang modern mungkin akan mengambil peran Maha Pencipta-nya Tuhan karena merasa bisa "membuat" hukum dan benda-benda.

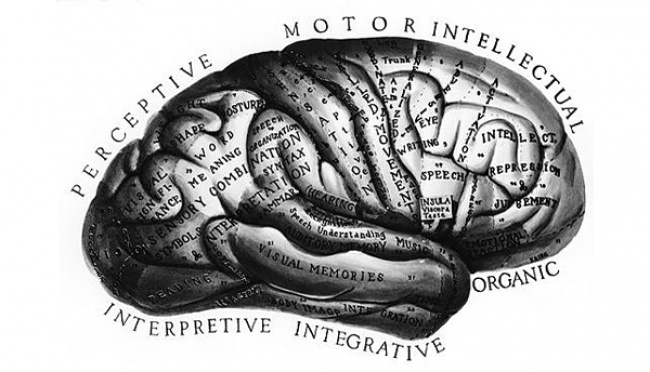

Berbeda dengan history, kata "sejarah" dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Kali ini Indonesia harus berterima kasih bukan kepada bangsa Yunani, melainkan Kerajaan Melayu yang lebih dulu menyerap bahasa Arab itu menjadi syajarah. Seperti sebuah pohon, sejarah manusia terdiri dari akar, batang, ranting, daun, bunga dan buah. Sebuah pohon hanya akan tumbuh subur jika akarnya terawat. Karena itu pula, sudah hal yang lazim kalau di Indonesia merawat asal-usul disebut juga merawat akar sejarah.

Tidak elok rasanya sejarah manusia yang ribuan bahkan jutaan tahun itu, cuma kita ingat yang dekat-dekat. Kalau hanya menghafal tanggal-tanggal dalam Orde Baru, periode kemerdekaan dan masa-masa penjajahan itu namanya hanya mengelap-elap perkakas tua. Bukan. Bukan itu yang dimaksud Soekarno tentang Jasmerah. Bukan "Jangan sekali-kali melupakan sejarah", tapi "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Lupa atau tidak lupa itu cuma urusan ingatan, sedangkan bertahan atau meninggalkan itu urusan sikap. Karena sejarah tidak akan bisa kita tinggalkan, kecuali kita memang cari mati. Bukankah lapuknya batang dan menguningnya daun itu karena akar yang tadinya kokoh tercerabut?

Layaknya mencari fosil purba, sejarah memang perlu untuk digali sampai ke kedalaman. Menggunakan tidak cukup kuatnya tenaga tetapi juga jernihnya pikiran, tidak hanya kelengkapan informasi namun juga keluasan referensi, tidak melulu bicara fakta tetapi juga mendengarkan cerita-cerita. Tidak cukup dengan menghafal tanggal-tanggal. Karena dimana-mana yang namanya akar pastilah terpendam. Dalam penggalian itu kita bisa terkaget-keget bahwa sebenarnya, di permulaan waktu, pohon sejarah manusia berasal dari akar yang satu.

Misalnya kisah ini:

Anak-cucu Adamis dan Hevas dengan segera jadi begitu jahat hingga mereka tak dapat lagi hidup rukun. Brahma pun memutuskan untuk menghukum ciptaannya. Vishnu memerintahkan Manu Vaivasvata membangun sebuah kapal untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ketika kapal itu siap, dan Manu Vaivasvata dan keluarganya ada di dalam dengan benih tiap tanaman dan pasangan jantan-betina tiap jenis hewan, hujan besar pun turun dan sungai-sungai mulai meluap. Setelah beberapa hari, kapal tersebut mendarat dengan secara tidak sengaja tersangkut ke sebuah gunung. Setelah peristiwa itu, Manu Vaivasvata berubah namanya menjadi Satyavarman yang berarti satya: bersetia dan varman: kebenaran. Satyavarman hidup bahagia dan memiliki anak-anak yang bernama: Shem, Sham dan Jyapeti.

Kita akan menemukan kemiripan nama-nama dalam kisah ini dengan nama-nama yang disebut dalam kitab suci agama Ibrahim, seperti: Adam/Adamis, Hawa/Eve/Hevas, Nuh/Noah/Manu, Sam/Shem, Ham/Sham, Yafet/Yafith/Jyapeti. Padahal kisah ini ada di dalam Mahabharata, lebih tepatnya dalam buku Matsya Purana.

Lalu dengan bodohnya orang modern seperti kita menyimpulkan bahwa Al Quran itu menjiplak Injil, Injil menjiplak Taurat, dan ketiganya menjiplak ajaran agama Hindu. Tidak ada satupun yang menyimpulkan bahwa kita, sebagai umat manusia di dunia ini pernah memiliki sejarah yang sama. Bahwa cerita di kitab-kitab yang berbeda itu memiliki kesamaan karena nenek moyang kita satu.

Ibarat ayah saya menulis sebuah otobiografi yang menyebutkan bahwa "Slamet" adalah nama ayah kandungnya. Setelah 30 tahun kemudian, saya juga menulis otobiografi yang barang tentu menyebutkan nama kakek saya adalah "Slamet" —meskipun saya tidak pernah membaca buku otobiografi ayah saya. Kesamaan nama "Slamet" ini bukan karena saya mencontek bukan juga karena dipengaruhi, namun semata-mata karena saya dan ayah saya berbagi sejarah tentang siapa kakek saya.

Maka tidak heran kisah yang kurang lebih sama juga terdapat pada kepercayaan orang Babylonia yang menyebut Nuh/Noah/Manu ini dengan nama Atrahasis yang berarti yang luar biasa bijak. Penduduk Hawaii menyebutnya Nu’u yang berarti orang yang mencapai puncak gunung. Lain halnya di Tiongkok, tokohnya seorang dewa yang menambal langit yang bernama Nuwa yang berarti sang induk. Dewa ini berbadan ular, menggambarkan umurnya yang panjang. Bukan kebetulan peradaban Sumeria mengenal tokoh penyelamat dari banjir besar ini dengan nama Ziusudra yang berarti dia yang hidupnya panjang.

Lagipula, sains dan agama telah bersepakat bahwa langit bumi dahulunya adalah sesuatu yang satu. Sehingga ilusi terbesar yang kita hadapi saat ini adalah ilusi keterpisahan. Kita menganggap bahwa aku, kamu, mereka adalah hal yang berbeda. Tumbuhan, binatang dan manusia tak mungkin sama. Bahwa alam bisa disakiti begitu rupa dan rasa sakit itu sekalipun tidak pernah menyentuh batin kita. Seolah-olah kita bukan bagian dari semesta. Kita tidak henti-hentinya menciptakan "liyan" dalam sejarah kita.

Penulis Indonesiana | Author of Rakunulis.com

1 Pengikut

Hukum-hukum Akal dan Pertanyaan-pertanyaan Aneh yang Menyertainya

Sabtu, 7 Juni 2025 12:20 WIB

Menyoal Lampu Motor Siang Hari, Sertifikasi Halal dan PPN 12%

Selasa, 15 April 2025 21:18 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

98

98 0

0