Pendidikan Islam; Terjebak Praktik Bisnis Pendidikan Yayasan?

Jumat, 18 Februari 2022 08:31 WIB

Jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencapai 80 ribuan. Tetapi angka fantastis itu acapkali tidak disertai pembenahan manajemen yang baik. Kritikpun terlontar dari pegiat media sosial. Benarkah dalam sudut pandang yayasan, sekolah bukan lagi sebagai lembaga pendidikan, tetapi bisnis atau perusahaan di bidang pendidikan? Terdengar tak elok, tetapi faktanya ini sah secara hukum.

*Menanggapi Tulisan Muhammad Iqbal Sandira tentang Nasib Pendidikan Islam di Indonesia

Sebagai sebuah negara dengan populasi muslim yang mayoritas, maka jadi keniscayaan jika tatanan kehidupan dan peradaban Islam yang ada di Indonesia menjadi sorotan. Jika kita bicara statistik, beberapa lembaga riset komunitas Islam dunia mencatat bahwa lebih dari 12 persen populasi muslim dunia berada di Indonesia. Ditambah dengan adanya tokoh-tokoh muslim berpengaruh di dunia yang berasal dari negara kita, seperti Ahmad Syafii Maarif atau Mustofa Bisri. Tidak berlebihan jika kita katakan bahwa Indonesia bisa jadi salah satu penentu arah peradaban Islam modern.

Anggapan yang bombastis itu tentu disertai dengan indikasi-indikasi yang nyata pula. Salah satunya di bidang pendidikan. Jelas, pendidikan dan Islam adalah dua unsur yang bergerak sejalan. Di Indonesia kita bisa melihat indikasi yang disebutkan tadi dari jumlah lembaga pendidikan Islam yang jumlahnya bukan main-main. Pada pertengahan 2021, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan jumlah pesantren pada triwulan pertama 2021 mencapai 30 ribu lebih. Belum ditambah jumlah madrasah, yang pada tahun 2016 saja hampir mencecah angka 50 ribu.

Tetapi angka-angka fantastis acapkali tidak disertai pembenahan yang baik, sebagaimana hal lain di Indonesia. Perkembangan perlembagaan pendidikan Islam di Indonesia memang pesat, tetapi bagaimana dengan sistem pengurusannya? Salah satu kritik pedas tentang bagaimana terbengkalainya pengurusan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dilayangkan oleh seorang pegiat media sosial Muhammad Iqbal Sandira di laman Facebook-nya, sebagaimana di bawah ini.

Apa yang dikritik Iqbal dalam tulisan di atas adalah mismanagement finansial yang biasa saya dengar dari rekan-rekan guru di beberapa pelosok Indonesia. Secara fisik, pelembagaan pendidikan Indonesia tidak selalu terpusat di pesantren dan madrasah; ada juga sekolah-sekolah umum yang menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kurikulumnya. Sebagian menjadi bagian sebuah organisasi bernama Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), tetapi ada juga yang tidak. Saya sendiri masuk dalam kategori guru di sekolah yang (mungkin) menjadi bagian dari JSIT.

Pertama, kita dalami kembali tentang hakikat sekolah-sekolah Islam yang disenggol oleh beliau. Kejadian seperti itu acapkali terjadi di sekolah-sekolah swasta berlandaskan Islam, di mana pengelolaan sekolah dilakukan sebuah yayasan. Artinya, jika yayasannya memiliki sistem pengurusan yang baik, maka akan baik pulalah pengupahan kepada para tenaga pengajarnya. Begitu juga sebaliknya.

Satu hal yang perlu dipahami adalah sekolah-sekolah yayasan secara pendanaan sama sekali berada di luar campur tangan pemerintah, tentu ini tidak menghitung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Artinya untuk fasilitas, pembenahan bangunan, operasional harian, dan lain-lain, yayasan pengelola sekolah harus merogoh kasnya sendiri. Sehingga untuk mengimbangi pengeluaran itu, memang mau tidak mau harus meletakkan biaya pendaftaran dan SPP yang tinggi kepada siswa-siswinya.

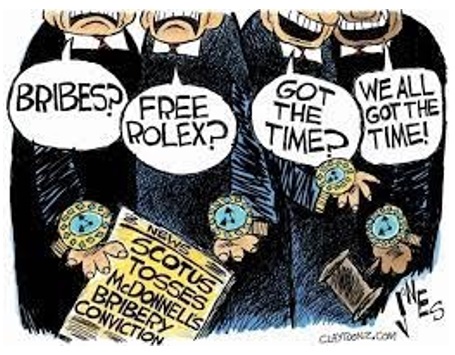

Permasalahan muncul ketika sekolah-sekolah tersebut, bukan saja harus menanggung beban pengeluaran operasional sekolah secara mandiri, juga harus memberikan setoran kepada petinggi-petinggi yayasan. Artinya, dalam sudut pandang yayasan, sekolah ada bukan lagi sebagai sebuah lembaga pendidikan, tetapi bisnis atau perusahaan di bidang pendidikan; sama seperti orang menjual barang. Yayasan adalah orang, dan barang yang dijualnya adalah sekolah. Terdengar menjijikkan, tetapi ini sah secara hukum.

Praktik bisnis pendidikan seperti ini ada dan berkembang di kalangan sekolah-sekolah swasta. Perbedaannya terletak di yayasannya. Jika yayasannya besar, maka yang terjadi adalah keterkaitan mutualisme di mana sekolah mendapat kucuran dana yang besar. Yayasan pula tetap kembung kasnya. Tetapi jika yayasannya menengah ke bawah, maka yang terjadi adalah eksploitasi oleh yayasan terhadap sekolah, sehingga sekolah terpaksa mengorbankan upah tenaga didiknya untuk menjamin operasional sekolah tetap berjalan dengan baik. Dan, tentu saja, setoran ke yayasan tetap berjalan. Yayasannya? Wallahu a’lam.

Di luar masalah finansial, keterlibatan yayasan sebagai pemangku teratas hirarki sekolah juga menjadi hal yang sering dibicarakan. Jika sekolah-sekolah negeri secara kasar diharapkan dapat “manut” kepada apa pun yang diberlakukan Kemendikbud sebagai kekuatan administratif tertinggi dunia pendidikan nasional, maka sekolah-sekolah swasta harus menuruti apa pun yang ditetapkan yayasan yang menaunginya. Hal ini kadangkala menjadi pemicu konflik kepentingan di antara sekolah dan yayasan; sekolah yang langsung terjun ke lapangan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan yayasan yang kerap memutuskan secara administrasi dan bisnis.

Namun kenyataan di lapangan agak berbeda dengan tulisan yang dibuat oleh Iqbal tadi. Iqbal dalam tulisannya fokus membicarakan lembaga pendidikan Islam yang mempraktikkan “bisnis pendidikan” sebagaimana di atas. Padahal di lapangan, sebenarnya hal ini bisa terjadi di sekolah mana saja yang dikelola oleh sebuah yayasan. Bahkan sekolah non-Islam sekalipun. Ini terjadi di sebuah sekolah swasta non-Islam yang berada di kompleks saya, di mana sekolah tersebut sudah belasan tahun tidak membenahi bangunannya lantaran minimnya kucuran dana dari yayasan yang menanggungnya.

Dengan menimbang kenyataan-kenyataan lapangan di atas, agak kurang adil pula rasanya ketika Iqbal mencontohkan MAN Insan Cendekia yang masuk ke dalam daftar 10 SMA terbaik di Indonesia. Perlu diketahui sekolah tersebut memiliki dua faktor yang sangat menguntungkannya: ia adalah sekolah yang dikelola pemerintah, dan secara historis merupakan buah pikiran tokoh yang bukan main-main: almarhum BJ Habibie sendiri. Agak berat rasanya ketika sekolah-sekolah swasta yang dikelola yayasan yang tidak seberapa diminta untuk menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai tolok ukur.

Poin selanjutnya dari tulisan Iqbal adalah bagaimana daftar 10 SMA terbaik didominasi oleh sekolah-sekolah non-Islam. Ini mengingatkan saya kepada dua hal: pernyataan mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla tentang bagaimana orang non-Islam notabene lebih kaya dibandingkan orang Islam, dan kenyataan di mana peserta dan pemenang olimpiade sains dan matematika secara nasional dan internasional lebih banyak didominasi oleh pelajar-pelajar non-Islam.

Hal ini membuat pernyataan Iqbal itu menjadi jauh lebih mendasar dan umum; tidak spesifik ditujukan kepada ranah pendidikan Islam di Indonesia saja. Perputaran dunia modern digerakkan dengan roda-roda peradaban barat, yang notabene dipenuhi oleh orang-orang non-Islam. Jika ada pun sisa-sisa peradaban Islam di masa keemasannya dulu, telah terkena westernisasi dalam bentuk penyempurnaan atau penyebutan. Peradaban modern dari barat telah sukses menemukan jalannya ke pelosok-pelosok kehidupan kita, sementara peradaban Islam terkungkung dengan konflik-konflik internal dan eksternal.

Di Indonesia sendiri, masyarakat Islam sebagai mayoritas tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menghadapi kesulitan finansial. Secara statistik, tentu akan lebih mudah menemukan golongan masyarakat Islam yang kurang mampu secara finansial, dibandingkan golongan masyarakat non-Islam. Dalam keadaan seperti ini, isi perut jauh lebih penting dari pendidikan. Di sisi lain, orang-orang non-Islam yang notabene tidak banyak dijerat kesulitan finansial mempunyai modal yang lebih besar dalam mengembangkan potensi keilmuan mereka.

Tentu, penjabaran di atas sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan poin penting dalam tulisan Iqbal mengenai salah asuh pola pengurusan segolongan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Praktik “bisnis pendidikan” yang berpusat kepada untung rugi yayasan pengelola sekolah adalah sesuatu yang sepatutnya tidak dibiarkan berkembang. Pola pikir yang perlu ditanamkan adalah bagaimana pengurusan berbasis untung rugi adalah bukti keserakahan administratif sebuah lembaga.

Tetapi sebagaimana yang dituliskan Charles Eisenstein dalam Sustainable Human, akar keserakahan adalah ketidakmampuan sebuah badan dalam memenuhi keperluannya yang mendasar. Sehingga ini membuat kita bertanya: bagaimana kalau fenomena di atas muncul karena ketidakmampuan negara untuk memenuhi keperluan hidup segenap elemen yang ada di dalamnya?

Semoga saja tidak.

Guru fisika. Pernah bercita-cita jadi raja bajak laut.

0 Pengikut

Pendidikan Islam; Terjebak Praktik Bisnis Pendidikan Yayasan?

Jumat, 18 Februari 2022 08:31 WIB

Semiotika Adiluhung Merdeka Belajar untuk Para Berandalan Sekolah

Jumat, 3 Desember 2021 18:40 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

97

97 0

0