Gambar 0. Putusan Mahkamah

Setiap negara demokrasi pasti mengklaim kedaulatan ada di tangan rakyat (sovereignty of the people) walaupun dalam implementasinya berbeda. Sejak amandemen ke-3 UUD 1945 yang mengembalikan sepenuhnya kedaulatan dari MPR ke tangan rakyat, pertarungan sengit memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam sidang Mahkamah Konstitusi pun dimulai. Apa sesungguhnya makna dari kedaulatan rakyat dan "berdasarkan UUD" menurut tafsir MK?

Sesuai Konstitusi UUD 1945, MK diamanahi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (pasal 24C). Kewenangan konstitusional MK ini dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara (Sumadi, 2011).

Sebenarnya ada dua objek pertarungan terkait dengan implementasi kedaulatan rakyat. Pertama, pemilihan kepada daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) oleh Lembaga Perwakilan Daerah di dalam UU No. 22/2014. Kedua, pencalonan Capres dan Cawapres, dan ambang batas pengusulan yang mensyaratkan “perolehan kursi minimal” atau “kepemilikan suara sah nasional minimal”. Namun, hanya kasus kedua yang berlanjut menjadi objek pertarungan di sidang mahkamah. Karena UU Pilkada tersebut segera diganti dengan Perpu No.1/2014, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.1/2015. UU Pilkada tersebut diganti setelah mendapatkan penolakan yang luas dan massif oleh rakyat di sejumlah kanal media (massa dan medsos) (Farisi, 2019).

Di dalam UU Pemilu, pengusulan capres dan cawapres dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu (No.23/2003 pasal 25; UU No.42/2008 pasal 8; UU No.7/2017 pasal 221). Sedangkan persyaratan ambang batas yang ditetapkan adalah “sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR” (UU No.23/2003, pasal 5[4]). Khusus untuk pemilu Presiden dan Wapres tahun 2004, “sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon” (UU No.23/2003, pasal 101). Ketentuan ini dinaikkan menjadi “paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR” (UU No.42/2008, pasal 9; UU No.7/2017, pasal 22).

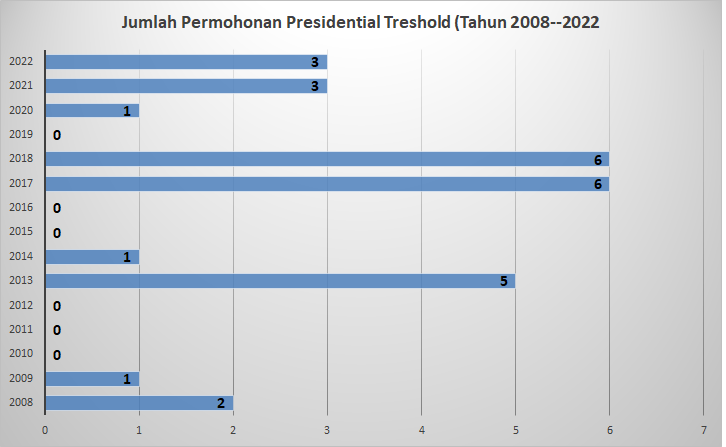

Berdasarkan data di laman MKRI (Putusan PUU), sejak MK dibentuk berdasarkan Amandemen ke-3 UUD 1945 tercatat 28 permohonan pengujian konstitusionalitas (constitutional review) UU Pemilu atas UUD 1945 telah diajukan antara tahun 2008—2022. Semua memohon agar MK membatalkan ketentuan UU No.23/2003, UU No.42/2008, atau UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan pencalonan pasangan Capres dan Cawapres dan tata caranya.

Para pemohon berasal dari berbagai kalangan, seperti: Purnawirawan TNI, parpol, warga negara biasa, LSM, seniman, aktivis, advokat/pengacara, pengajar/dosen dan peneliti, swasta/wiraswasta, organisasi pemuda, konsultan, KIP, mahasiswa, Anggota DPD, dan ASN.

Gambar 1. Jumlah permohonan uji presidential treshold (2008--2022)

Ada banyak dalil hukum beserta alat-alat bukti yang diajukan para penggugat (baca: pemohon) dengan petitum agar ketentuan pencalonan pasangan capres dan cawapres dan presidential threshold tersebut dibatalkan, karena dianggap bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana ditetapkan di dalam UUD 1945.

Semua dalil-dalil pemohon tersebut secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3(tiga) pokok permohonan, yaitu: 1) hak dan kewenangan penuh parpol atau gabungan parpol dalam pengajuan pasangan Capres dan Cawapres, 2) ketentuan ambang batas perolehan kursi atau suara sah nasional parpol atau gabungan parpol pengusung, dan 3) kebijakan Open Legal Policy.

Pokok Permohonan Pertama: Hak Parpol atau Gabungan Parpol

Dalil-dalil pada kelompok ini, difokuskan pada ketentuan UU Pemilu yang menetapkan bahwa yang berhak dan berwenang mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres adalah “parpol atau gabungan parpol”.

Menurut para pemohon, ketentuan tersebut telah menjadikan parpol sebagai pemegang monopoli kedaulatan, bukan rakyat sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Hal ini, juga akan menjadi pintu masuk terciptanya kartel politik, yang akan merenggut/merampas hak-hak konstitutional Pemohon sebagai warga negara. Yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (right to participate in government).

Hak-hak politik rakyat untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres melalui jalur perseorangan atau independent pun dibatasi dan dilarang. Hal ini pada akhirnya akan menampilkan sifat oportunis, konspiratif dan transaksi politik dalam pengusulan Capres dan Cawapres. Ketentuan tersebut juga didalilkan oleh para pemohon bertentangan dengan sistem presidensial Indonesia, dan tidak dikenal dalam sistem presidensial karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR. Selain itu, parpol pengusung pasangan Capres dan Cawapres adalah parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini didalilkan oleh Pemohon bahwa UU Pemilu “membohongi dan memanipulasi suara” rakyat.

Pokok Permohonan Kedua: Ambang Batas Pengusulan (Presidential Threshold)

Dalil-dalil pada kelompok ini, difokuskan pada ketentuan UU Pemilu yang mensyaratkan ambang batas minimal perolehan kursi atau suara sah nasional bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres. Ketentuan ini dikenal sebagai “presidential threshold”, sebuah konsep keterwakilan dalam sistem representasi proporsional yang dikemukakan oleh Nohlen (1978). Konsep ini juga digunakan oleh Pemerintah (Kemdagri), dan DPR dalam Naskah Akademik RUU tentang Pemilu sebagai bentuk penguatan parpol yang juga berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Karena, Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan memiliki dukungan kekuatan politik di parlemen (Kemdagri, 2016; Komisi II DPR, 2020).

Terhadap ketentuan presidential threshold ini, para pemohon menolak, dan memohon MK untuk menghapuskan ketentuan tersebut. Menurut para pemohon, ketentuan tersebut akan menghilangkan makna dan esensi demokrasi dan pemilu; mengkhianati dan mengebiri kedaulatan rakyat; menabrak logika, melemahkan dan merusak sistem presidensial; serta membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres. Bahkan, ini akan menjadi ajang demokrasi kriminal, demokrasi berbayar melalui pembelian kandidasi (candidacy buying), dan pangkal sebab perpecahan bangsa.

Ketentuan presidential threshold juga didalilkan oleh Pemohon sebagai akal-akalan partai tertentu untuk memonopoli dan oligarki kekuasaan; bersifat diskriminatif dan mematikan kesempatan dan hak konstitusional (constitutional rights) parpol baru atau tidak memenuhi treshold. Hal ini juga tidak diatur, tidak didelegasikan, dan tidak disyaratkan oleh UUD 1945. Karenanya, menurut Pemohon, ketentuan ini sangat berpotensi menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional). Ketentuan ini juga tidak menjamin penyederhanaan sistem kepartaian dan bangunan koalisi parpol jangka panjang; lebih sebagai constitutional breaching daripada constitutional engineering;

Selain itu, ketentuan presidential threshold oleh Pemohon dipandang dapat mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu; bertentangan dengan logika dan spirit pemilu serentak. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah mengatur terang benderang pembatasan atau syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi, secara sosiologis ketentuan presidential threshold telah mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa. Presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya juga irasional; bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Pokok Permohonan Ketiga: Open Legal Policy

Dalil-dalil pada kelompok ini, difokuskan pada putusan Mahkamah bahwa desain dan semangat konstitusi dalam pasal 6A ayat (5) adalah kebijakan terbuka dari pembentuk UUD 1945 (open legal policy). Dimana, pengaturan lebih lanjut tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diserahkan kepada DPR melalui UU. Menurut para pemohon, syarat pasangan calon BUKAN “open policy” melainkan “close legal policy”.

Selain itu, ketentuan tersebut bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. prinsip konstitusional open legal policy bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis apa saja pembentuk undang undang. Harus ada dasarnya, motifnya, tujuan atau terdapat kebutuhan konstitusional untuk menentukan pilihan- pilihan itu. Inilah yang disebut konsep akuntabilitas konstitusi bagi para pembentuk undang undang di hadapan konstitusi.

Bahwa DPR sebagai pembentuk UU tidak dapat serta-merta menjadikan legal policy sebagai alasan untuk mereduksi pengaturan dalam UUD 1945.

Putusan MK

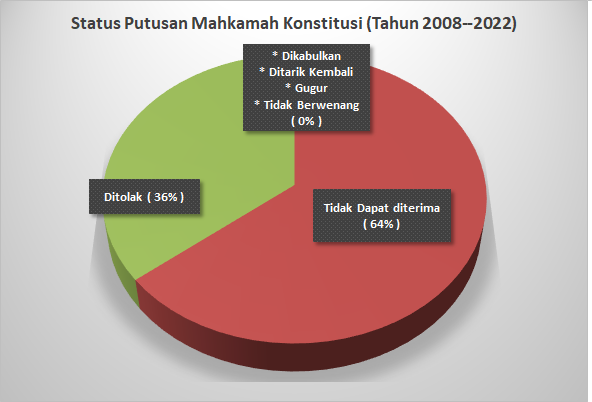

Dari 28 permohonan uji konstitusionalitas UU Pilkada tersebut, TAK ADA satupun yang dikabulkan (sebagian atau keseluruhan). Semua permohonan dan dalil yang diajukan, 10 permohonan (36%) ditolak, dan 18 permohonan (64%) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena beberapa hal. Pertama, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Kedua, permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel), serta tidak memenuhi syarat formal permohonan atau premature. Ketiga, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

Dengan demikian, pasal-pasal dalam UU Pemilu yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, dinyatakan oleh sidang MK tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Gambar 2. Status putusan Mahkamah atas uji presidential treshold (2008--2022)

Alasan penolakan terhadap dalil-dalil yang diajukan pemohon untuk masing-masing pokok permohonan sebagai berikut.

Konstitusionalitas Hak Parpol atau Gabungan Parpol

Mahkamah memutuskan “menolak” (void) dan “tidak menerima” (niet ontvankelijk verklaard) dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Bahwa ketentuan tentang hak parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan Capres dan Cawapres tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap pokok permohonan ini, ada dissenting opinion yang disampaikan oleh hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra (PUU No. 66/2021)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah adalah bahwa syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, BUKAN berlandaskan pada sistem individual (perseorangan). Hal ini sudah menjadi kehendak awal (original intent) dari pembentuk UUD 1945. Konsekuensinya, pencalonan tidak diusulkan secara perseorangan atau independen. Pada saat pembahasan di MPR telah muncul wacana adanya Capres secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Jika Mahkamah mengabulkan adanya calon perseorangan atau independen, berarti Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, dan ini bertentangan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur oleh konstitusi dan UU (PUU No.56/2008; PUU No.26/ 2009; PUU No.14/2013).

Hak konstitusional rakyat “untuk memilih dan dipilih” (right to vote and to be candidate) juga tidak dilanggar karena konstitusi menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut UUD 1945. Dalam pelaksanaan Pemilu setiap orang juga mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Hak konstitusional rakyat juga sudah tersalurkan di dalam parpol di DPR yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu yang demokratis dan berdaulat, serta telah memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yaitu 2.5%. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa partai yang mengusulkan Capres dan Cawapres telah mendapat dukungan luas dari rakyat pemilih (PUU 51-52-59/2008; PUU No.26/ 2009).

Dengan kata lain, menurut desain UUD 1945 (constitutional engineering), efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dan Wapres berkaitan dengan dua dukungan. Pertama, dukungan dan legitimasi dari rakyat yang diperoleh dari hasil Pilpres. Kedua, dukungan dan legitimasi dari parpol yang diperoleh dari pengusulan oleh parpol atau gabungan parpol yang telah memenuhi parliamentary dan presidential threshold. Parpol adalah salah satu penopang utama demokrasi dalam sistem demokrasi perwakilan (representative democracy), yang menuntut bekerjanya demokrasi langsung sebagai implementasi dari gagasan deliberate democracy (PUU No.56/2013; PUU No. 53/2017; PUU No. 50/2018).

Konstitusionalitas Ambang Batas Pengusulan (Presidential Treshold)

Mahkamah juga memutuskan “menolak” (void) dan “tidak menerima” (niet ontvankelijk verklaard) dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Bahwa ketentuan ambang batas pengusulan pasangan Capres dan Cawapres (presidential threshold) menurut amar putusan Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah terkait ambang batas pengusulan pasangan Capres dan Cawapres dituangkan daalam 22 putusan Mahkamah (PUU No.70/2021). Terhadap keputusan Mahkamah, ada dissenting opinion yang disampaikan oleh hakim konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar (PUU No.51-52-59/2008), dan oleh Suhartoyo dan Saldi Isra (PUU No. 53/2017).

Menurut pertimbangan hukum Mahkamah, kebijakan threshold semacam itu merupakan semangat dan desain konstitusional (constitutional spirit & design) yang menerapkan sebagai kebijakan hukum dalam electoral threshold (ET) sesuai amanat UUD 1945 yang sifatnya terbuka, yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 kepada Pembentuk UU (DPR). Tujuannya adalah untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana (the multiple simple party system), dan menguatkan sistem presidensial (adanya dukungan parpol mayoritas). Presidential threshold juga tidak membatasi warga untuk mendirikan parpol. Pendirian parpol baru akan tetap terbuka, sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU .

Desain konstitusional ini menurut pertimbangan hukum Mahkamah akan mencegah dan mereduksi terciptanya “pemerintahan presidensial rasa parlementer” yang secara rasional-realistis “memaksa seorang Presiden” terpilih untuk melakukan kompromi-kompromi politik. Sejak awal, Presiden-Wapres dan parpol pengusul, juga bisa membangun visi, misi, dan tujuan bersama yang akan ditawarkan kepada rakyat (PUU No. 53/2017).

Selain itu, pengusulan/pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol masih merupakan dukungan awal. Sedangkan dukungan sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wapres (PUU No.51-52-59/2008; PUU No.26/ 2009). Dengan kata lain, menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dan Wapres berkaitan dengan dua dukungan. Pertama, dukungan dan legitimasi dari rakyat yang diperoleh dari hasil Pilpres. Kedua, dukungan dan legitimasi dari parpol yang diperoleh dari pengusulan oleh parpol atau gabungan parpol yang telah memenuhi parliamentary dan presidential threshold (PUU No.56/2013).

Konstitusionalitas Open Legal Policy

Mahkamah juga memutuskan “menolak” (void) dan “tidak menerima” (niet ontvankelijk verklaard) dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Bahwa ketentuan open legal policy yang memberikan kewenangan atau mendelegasikan kepada Pembentuk UU (DPR) untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wapres adalah amanah UUD 1945 pasal 6A ayat (5). Karenanya, menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, kebijakan open legal policy ini tidak dapat diuji dan tidak mungkin dibatalkan oleh Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, karena merupakan pendelegasian kewenangan terbuka yang diamanahkan oleh konstitusi kepada pembentuk UU (DPR). Sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan (detournement de pouvoir); tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; serta sejauh produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah (PUU No. 16/2007; PUU 51-52-59/2008; PUU No.26/ 2009; PUU No.4/2013; PUU No.14/2013; PUU No.56/2013).

Menurut Mahkamah, kebijakan hukum (legal policy) di bidang kepartaian dan pemilu tersebut bersifat objektif, dalam arti sebagai seleksi alamiah dan demokratis untuk menyederhanakan sistem multipartai yang hidup kembali di Indonesia di era reformasi, setelah dianutnya sistem tiga partai pada era Orde Baru melalui penggabungan partai yang dipaksakan (PUU No. 16/2007). Selain itu, menurut pertimbangan hukum Mahkamah, besar-kecil angka persen diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden atau Presiden bersama DPR). Ini karena norma tidak dirumuskan tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau norma didelegasikan untuk diatur dalam undang-undang (PUU No.7/2022)

Tangsel, 6 Maret 2022

Ikuti tulisan menarik Mohammad Imam Farisi lainnya di sini.