Hipernormalisasi I

Sabtu, 5 Oktober 2019 12:17 WIB

Kita, Politisi, Oligark dan Simplifikasi

Hipernormalisasi (I)

“Kita tahu mereka berbohong, mereka juga tahu bahwa kita tahu (kebohongan) tersebut, tapi mereka tak peduli. Ketika kita peduli, malah kita yang tak bisa berbuat apa-apa. Maka tak ada yang berubah. Selamat datang di era post-truth” (Adam Curtis, 2016)

Kutipan ini merupakan salah satu narasi dalam film dokumenter HyperNormalisation (2016) yang dibuat Adam Curtis. Sebelum dipopulerkan kembali oleh Curtis, istilah hypernormalisation atau “hipernormalisasi” pertama kali disebutkan seorang antropolog Rusia, Alexei Yurchak dalam buku Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation (2005). Yurchak menjelaskan fenomena sosial di Uni Soviet pada 1980-an, masyarakat yang sadar akan kejatuhan rezim, tak mampu sekedar membayangkan atau menawarkan alternatif lain untuk menggantikan komunisme. Oleh Yurchak, kondisi ini disebut “hipernormalisasi”, masyarakat yang terbiasa hidup dalam realitas palsu, dengan sadar menerima kepalsuan dan kebohongan yang dipropagandakan rezim sebagai kenyataan.

Kita, Politisi dan Oligark

Pada reformasi 1998, kondisi di Indonesia berbeda dengan di Uni Soviet saat itu. Sebelum Orde Baru tumbang, orang-orang yang tahu betapa korup dan otoriternya Orde Baru tak tinggal diam. Ada yang larut dalam diskusi, berimajinasi membayangkan Presiden Soeharto jatuh. Ada yang terang-terangan melawan sampai dibui, bahkan hilang sampai sekarang. Dengan kata lain, rakyat Indonesia masih mampu membayangkan, bahkan berkompromi dengan alternatif bernama demokrasi

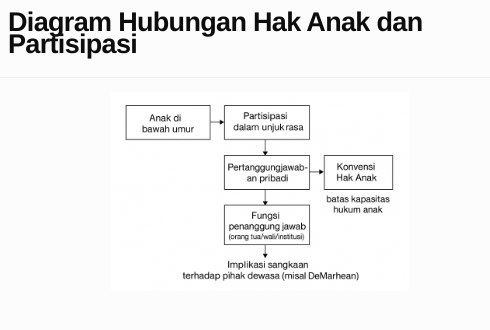

Setelah Orde Baru tumbang, alternatif ini diadopsi. Tapi yang diadopsi bukan punya Indonesia, tetapi ‘ala Barat’ yang dimodifikasi sehingga terkesan ‘ala Indonesia’. Masalahnya, di tempat asalnya sana (Barat) demokrasi ‘impor’ ini paradoks dan kompleks. Paradoks karena peran politisi dikurangi, sebaliknya peran pengusaha yang diperkuat. Kompleks karena didasarkan pada logika pasar tentang stabilitas dan manajemen risiko. Dalam demokrasi ‘impor’ ini, para pengusaha-lah yang membangun (pondasinya), menjaga (stabilitasnya) dan mengelola (risikonya). Oleh Jeffrey Winters (2013) para pengusaha ini disebut oligark.

Berterimakasihlah pada kesepakatan yang ditandatangani Presiden Suharto dengan IMF dan kebangkitan ekonomi Tiongkok selama 2000-an. Pasca krisis ekonomi 1998, oligark dapat membangun demokrasi dengan membuka pertambangan-pertambangan batubara dan perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Pun bisa menjaga stabilitas demokrasi dengan membuat atau membeli media.

Ketika oligark sibuk dengan urusan demokrasi. Politisi lebih asyik mengurus branding -yang notabene merupakan urusan oligark. Masalahnya lagi, branding tak jauh dari kepalsuan dan kebohongan. Selama ini oligark lazim menggunakannya. Dengan branding, produk mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja berubah menjadi luar biasa. Dalam banyak kasus, oligark yang merusak alam bisa disebut memberdayakan masyarakat.

Oleh para politisi, branding dimodifikasi menjadi tak lazim. Seorang koruptor bisa menjadi pejabat negara, sementara seorang artis bisa menjadi anggota dewan. Apabila di masa lalu reputasi seseorang dibangun dari rekam jejaknya dalam kehidupan bermasyarakat -apa kontribusinya, apa karyanya. Sekarang reputasi dapat dibangun dengan singkat. Politisi dapat menggunakan jasa konsultan politik yang melakukan survei bayaran. Membayar media yang dimiliki oligark, sampai menyewa buzzer atau ‘pendengung’ untuk mempengaruhi persepsi publik atas mereka.

Sejak bertukar peran -politisi mengurus manajemen reputasi, oligark mengurus manajemen risiko. Politik tak lagi diterjemahkan sebagai mengubah kondisi -dari yang salah ke benar, atau dari baik ke lebih baik. Politisi tak lagi berperan mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Peran mereka bukan lagi melawan apalagi mengubah sistem yang (sebenarnya) salah. Melainkan melakukan branding, menjaga reputasi diri dan kelompoknya serta mengisi sistem (demokrasi) yang telah dibangun, dijaga dan dikelola oligark.

Sebaliknya oligark dari awal memang tak mau mengubah Indonesia, melainkan mempertahankan status quo. Perilaku ini didasarkan pada pengalaman mereka menghadapi instabilitas politik dan krisis ekonomi beberapa dekade lalu. Apabila demokrasi masih diterjemahkan untuk mengubah kondisi, risikonya terlalu besar. Sebaliknya dalam status quo, risikonya jauh lebih kecil.

Simplifikasi

Politik juga tak lagi diterjemahkan sebagai aksi kolektif, melainkan hanya ekspresi diri. Bagi oligark -si penjaga dan pengelola demokrasi, aksi kolektif dapat mengganggu stabilitas, risikonya sangat besar. Ketika terjadi revolusi teknologi dan informasi, mereka berinisiatif membuka seluas-luasnya akses dan ruang politik setiap orang di internet dan media sosial. Disatu sisi, mereka bisa memanfaatkan data -yang diekspresikan setiap orang. Di sisi lain, mereka juga bisa menjaga stabilitas -karena setiap orang sibuk di internet dan media sosial. Hal ini yang tak diprediksi oligark, malah mengganggu stabilitas sistem (demokrasi) di kemudian hari.

Internet dan media sosial tak saja membuka lebar akses dan ruang politik bagi setiap orang untuk berekspresi, melainkan juga jalan pintas untuk membangun brand masing-masing. Bisa dibilang hari ini setiap orang berperan sebagai politisi. Apabila orang-orang ini saling berlomba membangun reputasinya, yang terjadi adalah ‘banjir informasi’ di internet dan media sosial. Dalam kondisi ini, batas antara benar dan salah makin kabur. Kita bingung, tak tahu mana yang benar, mana yang salah.

Di tengah kebingungan ini, oligark menawarkan solusi yang (lagi-lagi) diadopsi dari pasar, yaitu simplifikasi. Apabila pasar mengenal untung dan rugi, maka politik mengenal benar dan salah. Politisi menerjemahkan solusi ini dalam perilaku membenarkan dan menyalahkan. Reputasi seseorang tak lagi dibangun dari kepalsuan dan kebohongan branding saja. Melainkan membungkus kebenaran milik orang lain dengan kepalsuan dan kebohongan.

Sebenarnya rakyat bosan dan muak dengan kondisi ini. Akan tetapi karena oligark menjadi-jadi dan politisi makin tak tahu diri. Upaya perlawanan dan perubahan kembali ke rakyat. Dari sini, kemungkinannya ada dua: Pertama rakyat mau dan (mungkin) mampu melawan dan mengubah status quo. Akan tetapi rakyat tak tahu sistem alternatif seperti apa yang akan ditawarkan. Jika demikian, seperti di Mesir (2016), beberapa tahun setelah perlawanan, rezim otoriter kembali lagi. Atau seperti di Inggris (2019), beberapa tahun setelah perubahan (Brexit), muncul wacana ingin kembali (ke Uni Eropa) lagi. Kedua, rakyat (memang) tak mau dan tak mampu karena tak tahu sistem alternatif apa yang ditawarkan. Maka seperti di Uni Soviet (1991), tak ada yang kaget dan mampu memprediksi kedepan seperti apa. Pada akhirnya, kita yang telah terbiasa hidup dalam ilusi dan delusinya oligark, menerima kepalsuan dan kebohongan yang disampaikan politisi sebagai kenyataan.

DIS

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Hipernormalisasi II

Senin, 7 Oktober 2019 20:02 WIB

Hipernormalisasi I

Sabtu, 5 Oktober 2019 12:17 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

98

98 0

0