Hipernormalisasi II

Senin, 7 Oktober 2019 20:02 WIB

Kita, Citizen, Netizen dan Kekuasaan

Hipernormalisasi II

Istilah hypernormalisation atau “hipernormalisasi” pertama kali disebutkan seorang antropolog Rusia, Alexei Yurchak dalam buku Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation (2005). Istilah ini digunakan Yurchak untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Uni Soviet ketika menghadapi kompleksitas Perang Afghanistan, krisis ekonomi dan krisis politik di dalam negeri pada tahun 1980-an. Demi menjaga stabilitas, pemerintah Uni Soviet membuat semacam ‘realitas palsu’ untuk rakyatnya.

Segala kepalsuan dan kebohongan yang disampaikan dengan konsisten dan berlebihan kemudian membuat realitas yang sebenarnya tak normal, jadi terlihat normal. Rakyat tahu segala kepalsuan dan kebohongan ini, tapi tak bisa melakukan apa-apa. Mereka tak bisa membayangkan, apalagi menawarkan alternatif untuk menggantikan komunisme. Ketika Uni Soviet bubar pada 1991, tak seorangpun kaget, tak seorangpun mampu memprediksinya, karena (sekali lagi) semua terlihat sama saja.

Di mana Kekuasaan Bersembunyi?

Apabila para mahasiswa dan pelajar yang berdemonstrasi kemarin ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Pertama-tama, mereka harus mencari dimana kekuasaan bersembunyi. Kemudian memaksanya keluar dari tempatnya bersembunyi. Masalahnya sangatlah sulit untuk mencari kekuasaan, apalagi memaksanya keluar.

Hari ini, kekuasaan tersembunyi dalam diri kita masing-masing. Bukan di pundak Presiden atau anggota dewan yang dilantik bulan ini. Bukan di jari netizen ‘rakyat digital’ yang sedang berperang tagar. Apalagi di tangan citizen ‘rakyat’. Hari ini, kita berkuasa atas diri kita dan dunia. Demokrasi membuat kita menjadi orang yang bebas dan merdeka. Kita lebih terbiasa berbicara dan berpikir tentang diri sendiri. Sambil terus berusaha mengekspresikan pikiran dan perasaan kita kepada orang lain.

Tak ada yang salah menjadi orang bebas. Malah setiap orang harus merdeka. Yang masalah adalah cara pandang kita atas kebebasan dan kemerdekaan ini: kita hanya melihat pengaruh kita kepada dunia. Cara pandang atas kebebasan seperti ini bermakna sempit, bebas melakukan segala keinginan. Kita lupa ada makna lain dari kebebasan, yaitu berserah diri. Dalam kitab suci dan kepercayaan-kepercayaan besar telah dijelaskan: ketika berserah diri kepada Tuhan, kita sedang membebaskan diri dari keinginan. Jika demikian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih besar dan bergabung menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Sayangnya kita belum terbiasa melihat diri dan menyerahkan diri kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar: citizen atau ‘rakyat’

Citizen dan Netizen

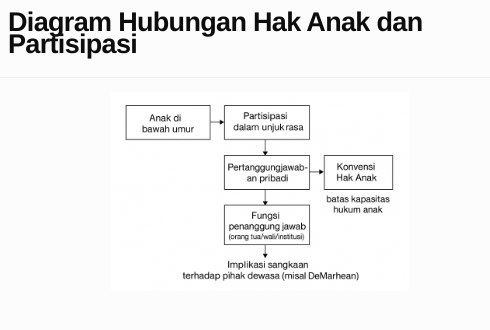

Kalaupun berserah diri, kita memilih untuk menyerahkan diri ke internet dan media sosial. Padahal mereka mengetahui fenomena ini. Dengan algoritma, makin sering kita menulis status di Facebook, saling berbalas di Twitter, memamerkan foto dan video di Youtube dan Instagram. Mereka mampu mengeluarkan kekuasaan yang tersembunyi dalam diri kita masing-masing. Mereka juga dapat melihat pola dan hubungan dalam setiap aktivitas, dan melihat kita dalam suatu kelompok besar. Ternyata, kita masih mempunyai kemiripan satu sama lain, kita masih mempunyai keinginan dan ketakutan yang sama. Lebih jauh, mereka menggeser konsepsi kelompok tadi: dari citizen ‘rakyat’ menjadi netizen ‘rakyat digital’. Masalah netizen ini ada dua: Pertama, hidupnya dalam realitas ‘palsu’. Tidak ada netizen miskin di Indonesia, yang ada citizen miskin. Kedua, bebasnya hanya ekspresi, belum berserah diri. Jika citizen mati, maka selesai sudah. Sebaliknya jika netizen, masih bisa hidup lagi.

Para pengusaha lebih jeli melihat peluang dari eksistensi netizen. Mereka melakukan komersialisasi dari hal-hal yang diekspresikan netizen di internet dan media sosial. Coba buka Tokopedia atau Bukalapak, kita telah diarahkan untuk membeli apa. Coba buka Facebook atau Linkedin, kita akan diarahkan untuk berteman dengan siapa. Tapi hal ini belum seberapa, lebih bermasalah lagi ketika politisi ikut-ikutan memanfaatkan eksistensi netizen untuk kepentingan: merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Dari rahim netizen, lahir mahkluk bernama buzzer ‘pendengung’. Mereka lahir di internet dan media sosial sekitar awal 2010-an. Mereka hidup dari konsensus citizen soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mereka bisa tumbuh dan berkembang karena pengusaha dan politisi membuka ruang berekspresi yang luas bagi kita di internet dan media sosial. Jika algoritma melihat kita sebagai pribadi yang rasional, buzzer melihat kita sebagai pribadi yang emosional. Mereka membuat kita marah, mengarahkan kemarahan kita, namun (lagi-lagi) terbatas di internet dan media sosial.

Pengaruh algoritma dan buzzer dalam kehidupan politik kita sangatlah besar. Keduanya membuat kita berpaling dari kekolektifan ala citizen, dan berkumpul sebagai netizen. Empat tahun belakangan, coba hitung berapa kali ada demonstrasi mahasiswa -apalagi pelajar. Bandingkan dengan tagar-tagar dan status ada di media sosial. Kita memang berkuasa, tapi dalam realitas palsu. Lebih banyak jumlah penonton dan komentator video-video demonstrasi kemarin di youtube, daripada jumlah mereka yang melakukan demonstrasi. Lebih buruk lagi, masing-masing dari kita sedang berpolitik sendiri. Tidak heran apabila gerakan mahasiswa kemarin dan (mungkin) besok lebih mudah dipecah belah.

Yang mungkin buzzer lupa serta algoritma (masih belum bisa lakukan). Tuhan telah memberikan kita otak untuk berpikir dan hati untuk merasa. Terlalu lama hidup dalam realitas palsu, kita tahu konsekuensi menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan tidak nyata. Kita sadar masih menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan nyata, yaitu citizen. Kita juga sadar, kekuasaan yang terdapat dalam diri ini tidak akan merubah apa-apa, apalagi cuma dikeluarkan internet dan media sosial. Terkecuali, kekuasaan ini dikeluarkan secara kolektif dalam aksi nyata.

Politik adalah ekspresi kolektif citizen. Ketika ekspresi kita bersatu dengan ekspresi orang lain, sebenarnya kita menyerahkan diri kita pada kekolektifan tersebut. Salah satu contohnya adalah Reformasi 1998. Ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, banyak dari mereka yang dipukuli, ditembak bahkan beberapa dihilangkan. Tapi mereka menyerahkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka terbukti bisa mengubah Indonesia menggunakan kekuatan kolektif yang nyata tersebut. Ini yang perlu menjadi refleksi demonstrasi minggu lalu.

Ekspresi kolektif netizen di internet dan media sosial belum bisa menggantikan ekspresi kolektif citizen di gedung dan jalan-jalan untuk mengubah Indonesia. Apalagi untuk mencari dimana kekuasaan bersembunyi. Kekuasaan hanya keluar ketika ada ekspresi kolektif yang nyata -demonstasi hanya satu dari sekian banyak cara. Adapun media sosial merupakan jalan terbaik untuk melihat dan menceritakan peristiwa yang kita lihat dan alami sendiri.

Kita seperti hidup seperti di zaman Uni Soviet pada 1980-an -mungkin lebih parah. Dalam konteks hari ini, lebih banyak kebohongan dan kepalsuan di Facebook, Instagram, apalagi di Twitter. Bukan pemerintah dan buzzer-nya saja yang melakukan propaganda, masing-masing dari kita juga. Kita sedang berada dalam suatu perang informasi. Dulu rakyat Uni Soviet tidak bisa melakukan apa-apa. Sebaliknya rakyat Indonesia sekarang. Demonstrasi kemarin seperti memperlihatkan harapan: hakikat kekuasaan itu kolektif, bukan saja pribadi, dan kita benar-benar berkuasa ketika menjadi citizen, bukan netizen.

DIS

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Hipernormalisasi II

Senin, 7 Oktober 2019 20:02 WIB

Hipernormalisasi I

Sabtu, 5 Oktober 2019 12:17 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

98

98 0

0